신문은 선생님

[뉴스 속 한국사] 10년 유배 생활… 추사를 '예술 거장'으로 완성시켰죠

입력 : 2026.02.19 03:30

추사 김정희

제주도 세계유산본부가 지난 13일 서귀포시 제주추사관에서 '추사(秋史), 가문에서 피어난 예술' 특별전을 개막했어요. 내년 1월 17일까지 열리는 이번 전시는 19세기 조선의 대표 학자이자 예술인인 추사 김정희(1786~1856)의 탄신 240주년을 기념해, 추사가 유배 생활을 했던 제주에서 충남 예산 김정희 종가의 보물급 유물을 공개하는 자리입니다. 추사는 어떤 인물이었을까요?

19세기 조선 '국가대표 지식인'

추사는 '추사체'라는 글씨로 유명한 서예가입니다. '금석(金石)학자'이자 화가였고, 실학자이자 역사학자였다는 평가를 받기도 합니다. 불교에도 조예가 깊었습니다. 한마디로 거장이자 종합 예술인이었던 셈이죠. '금석학'이라는 말이 좀 어렵죠? 금속이나 돌에 새겨진 옛 글을 대상으로 언어와 문자를 연구하는 학문입니다. 예를 들어 추사는 고려 말~조선 초 승려인 무학대사와 관련된 것으로 당시 알려졌던 북한산 비봉의 비석이 사실 신라 진흥왕이 세운 순수비(임금이 살피며 돌아다닌 곳을 기념하기 위해 세운 비석)라는 사실을 입증했어요.

"추사는 그저 글씨 잘 써서 유명한 사람이 아니다. 19세기 조선 학문의 수준을 보여주는 국가대표 연구자라고 평가해야 한다." 추사 연구가인 박철상 한국문헌문화연구소장은 이렇게 말합니다. 중국 청나라 때 발전한 '고증학'은 옛 문헌이나 유물에 대한 확실한 증거를 바탕으로 이론을 펼치는 학문인데, 추사는 중국 고증학에 자신의 독창적인 학문을 더했다는 것입니다. 당대 중국에서도 명망을 쌓고 인기를 누렸던 '예술계 원조 한류 스타'라고 평가하는 사람도 있습니다. 그는 호(본명 외에 쓰는 이름)가 많았는데, 추사 외에 완당(阮堂)이란 호도 유명합니다.

19세기 조선 '국가대표 지식인'

추사는 '추사체'라는 글씨로 유명한 서예가입니다. '금석(金石)학자'이자 화가였고, 실학자이자 역사학자였다는 평가를 받기도 합니다. 불교에도 조예가 깊었습니다. 한마디로 거장이자 종합 예술인이었던 셈이죠. '금석학'이라는 말이 좀 어렵죠? 금속이나 돌에 새겨진 옛 글을 대상으로 언어와 문자를 연구하는 학문입니다. 예를 들어 추사는 고려 말~조선 초 승려인 무학대사와 관련된 것으로 당시 알려졌던 북한산 비봉의 비석이 사실 신라 진흥왕이 세운 순수비(임금이 살피며 돌아다닌 곳을 기념하기 위해 세운 비석)라는 사실을 입증했어요.

"추사는 그저 글씨 잘 써서 유명한 사람이 아니다. 19세기 조선 학문의 수준을 보여주는 국가대표 연구자라고 평가해야 한다." 추사 연구가인 박철상 한국문헌문화연구소장은 이렇게 말합니다. 중국 청나라 때 발전한 '고증학'은 옛 문헌이나 유물에 대한 확실한 증거를 바탕으로 이론을 펼치는 학문인데, 추사는 중국 고증학에 자신의 독창적인 학문을 더했다는 것입니다. 당대 중국에서도 명망을 쌓고 인기를 누렸던 '예술계 원조 한류 스타'라고 평가하는 사람도 있습니다. 그는 호(본명 외에 쓰는 이름)가 많았는데, 추사 외에 완당(阮堂)이란 호도 유명합니다.

-

- ▲ 추사가 제주도 유배 시절 그린 '세한도'. 작은 집 양옆에 소나무와 잣나무가 그려져 있어요.

-

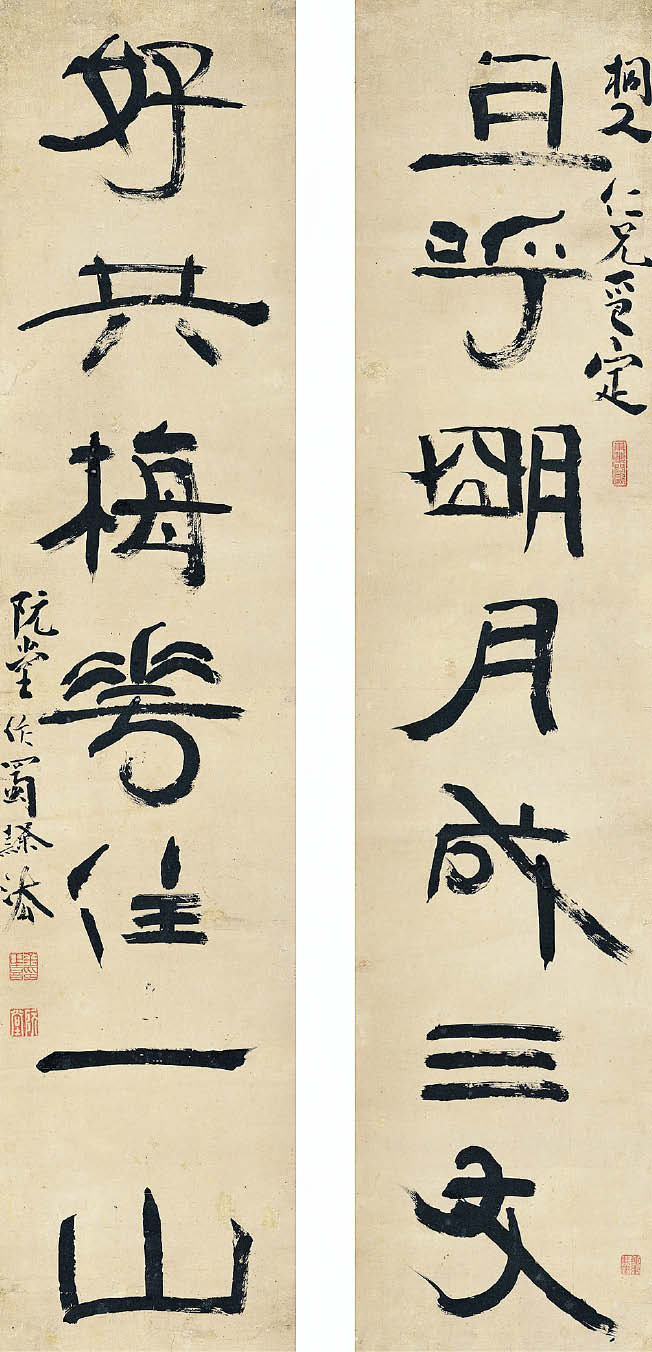

- ▲ 추사가 말년에 쓴 서예 대표작 '차호호공'이에요. '잠시 밝은 달을 불러 세 벗을 이루고, 좋아서 매화와 함께 한 산에 사네(且呼明月成三友 好共梅花住一山•차호명월성삼우 호공매화주일산)'라는 문장을 두 폭의 종이에 썼습니다. 차호호공은 두 폭의 앞 두 글자를 조합한 이름입니다.

-

- ▲ 서울 강남구 봉은사의 판전 현판. 추사가 글씨를 썼습니다. 판전은 불경을 새긴 경판을 보관하는 건물이에요.

-

- ▲ 조선 시대 화가 이한철이 1857년 그린 추사 김정희의 초상. /국가유산청·한국민족문화대백과사전

추사는 젖을 떼자마자 붓을 가지고 놀았다는 이야기가 전해집니다. 일곱 살 때 '입춘대길(立春大吉)'이라 쓴 글을 문에 붙여 놨더니 지나가던 좌의정 채제공이 명필이라고 칭찬했다는 이야기도 있습니다. 추사는 어려서부터 실학자 박제가에게 학문을 배웠습니다. 1809년(순조 9년) 유교 경전 사서오경에 대한 지식을 평가하는 시험인 생원시에 장원으로 급제했고, 이듬해 아버지 김노경이 청나라에 사신으로 갈 때 따라가 중국 최고의 학자였던 옹방강·완원 등을 만나 학문을 접하고 교류를 시작할 수 있었습니다.

33세 때인 1819년 과거 시험에 급제했고, 이후 20여 년 동안 관료 이력을 순탄하게 쌓았습니다. 순조의 아들 효명세자에게 학문을 가르쳤으며, 40대엔 충청도 암행어사(지방 관료 비밀 감찰관), 50대 초반엔 성균관 대사성(성균관장)과 병조참판·형조참판(지금의 국방부·법무부 차관)에 올랐습니다.

그러다 1840년(헌종 6년) 윤상도라는 사람이 몇몇 관료를 탐관오리라고 비판하는 상소를 올렸다가 본인이 벌을 받는 사건이 일어났는데, 추사는 그 상소 초안에 관련됐다는 이유로 고초를 겪게 됐습니다. 목숨이 위태로워질 지경에 이르자 우의정 조인영이 '추사를 살려 달라'는 상소를 올려 겨우 죽음을 면했습니다. 대신 제주 대정현으로 유배를 가야 했습니다. 그때만 해도 제주도는 머나먼 오지였고, 풍토와 음식도 맞지 않아 고생스러운 생활이었죠. 유배 2년 만인 1842년 육지에 있던 아내가 세상을 떠났습니다. 추사는 '다음 생에 다시 부부가 된다면 내가 먼저 가겠소'라는 애통한 시를 짓기도 했습니다.

힘든 유배지는 추사의 예술적 경지가 크게 발전할 수 있는 공간이기도 했습니다. 그가 한국 미술사 불멸의 걸작인 국보 '세한도(歲寒圖)'를 그린 것도 이 시기였습니다. '추운 날씨가 돼서야 소나무와 측백나무가 시들지 않음을 알 수 있다'는 '논어'의 구절을 표현한 그림입니다. 사람은 고난을 겪더라도 뜻을 잃지 않아야 한다는 의미를 담고 있죠. 창문 하나 난 조그만 집 옆에 앙상한 가지가 달린 비스듬한 소나무와 잣나무를 표현한 이 작품은 쓸쓸한 분위기 속에서도 선비의 기개를 물씬 느낄 수 있습니다.

세 가지 키워드… 세한도·금석학·추사체

1848년 12월 추사는 8년 3개월 동안의 제주 유배에서 풀려나게 됐습니다. 1849년 서울로 돌아왔을 때 63세였죠. 당시로선 이미 노년에 접어든 나이였습니다. 용산 강변에 살며 학문과 글씨를 더욱 갈고닦았고, 석파 이하응(훗날의 흥선대원군) 같은 제자를 가르치기도 했습니다. 그러나 1851년(철종 2년) 정쟁에 휘말려 추운 함경도 북청으로 다시 유배를 가야 했습니다.

다행히 이번 유배는 이듬해 풀렸지만 추사의 삶이 4년밖에 남지 않았을 때였습니다. 최후의 시기 늙고 병든 추사는 '계산무진(谿山無盡·시냇물과 산은 끝이 없다)', '판전(板殿·서울 강남구 봉은사 판전 현판)' 같은 걸작 글씨들을 쏟아냈습니다. 추사는 평생 벼루 10개에 구멍을 내고 붓 1000여 자루를 닳게 할 만큼 끝없이 글씨를 쓰고 또 썼다고 합니다. 그리고 1856년 70세의 나이로 경기 과천의 과지초당에서 숨을 거뒀습니다.

유홍준 국립중앙박물관장은 이렇게 말했습니다. "추사는 기나긴 고난을 겪은 끝에 완성된 거인이다. 젊어서는 오만했고 출세 가도를 달렸지만, 세파에 휘둘리며 제주로 북청으로 10년 동안 유배되는 과정에서 관용과 평범의 미덕을 깨닫게 됐다. 그 산물이 바로 추사체였다." 유 관장에 따르면, 때론 강철을 뚫을 듯하기도 했고 중국 요리 난자완스처럼 기름기가 끼기도 했던 추사의 글씨는 유배를 겪은 뒤 힘 있는 골격과 울림이 강하고 필획이 천연스러운 고졸(古拙·예스럽고 소박한 맛이 있음)의 경지에 이르게 됐다는 것입니다.

박철상 소장은 추사를 세 가지 키워드로 설명합니다. 추사의 학문과 사상이 농축된 그림이 '세한도'입니다. 추사의 '금석학' 연구는 중국 학자들이 한국사를 공부하는 계기를 만들었습니다. '추사체'는 옛 한(漢)나라 글자를 복원하고 여러 서체의 특징을 가미해 자신만의 원리에 따라 썼던 드높은 경지의 글씨로 평가받고 있죠.