신문은 선생님

[숨어있는 세계사] 해부학부터 항생제까지, 인류를 구한 의학 발견들

입력 : 2025.10.15 03:30

의학 발전의 역사

-

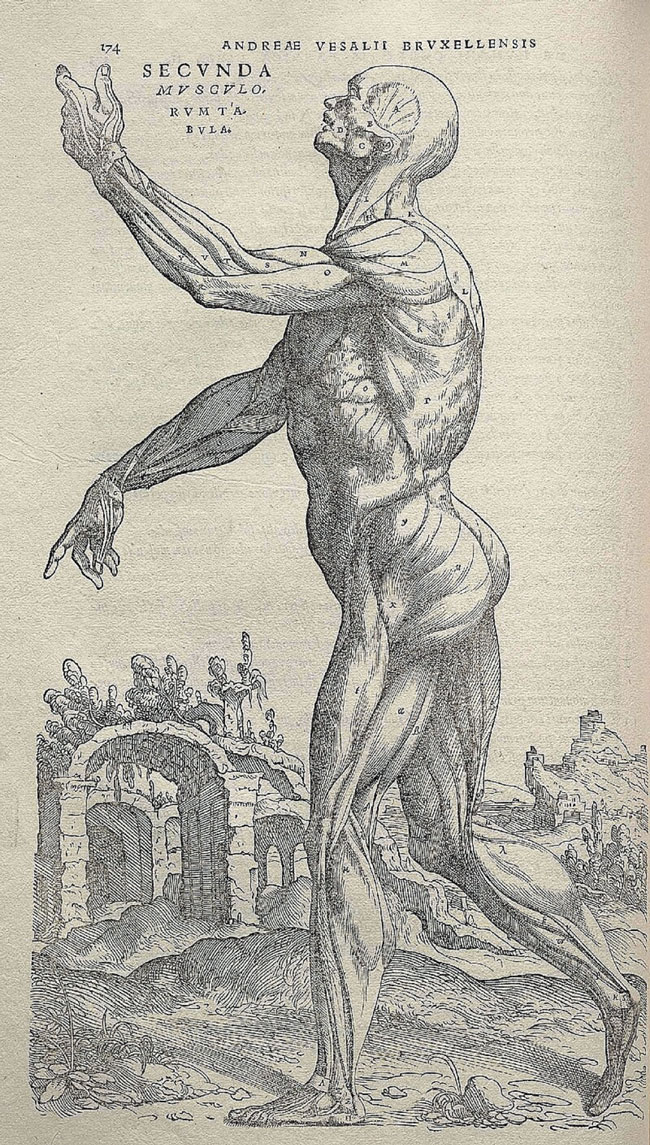

- ▲ 베살리우스가 쓴 ‘인체의 구조에 대하여’라는 책에 실린 삽화예요. 베살리우스는 실제 사람 몸을 해부하고 근육 구조를 연구해 이 책을 펴냈습니다. /위키피디아

그동안 인류는 수천 년 동안 질병을 이해하고 극복하기 위한 도전을 멈추지 않았어요. 의학의 발전은 곧 인류 생존의 역사이자, 세계사의 흐름을 바꾼 힘이죠. 오늘은 역사적인 의학 발전의 순간들에 대해 알아보겠습니다.

인체 해부와 세계관의 변화

인체 해부는 동서양을 막론하고 오랫동안 금기였어요. 동양의 유교는 부모에게서 받은 몸을 소중히 하는 것을 효도의 시작이라고 가르쳤고, 서양에서도 인체를 해부하는 것을 꺼려 동물의 몸을 해부해 인체 구조를 짐작하는 정도였죠.

그런데 르네상스 시대(14~16세기)를 맞아 의학에도 새로운 바람이 불기 시작해요. 르네상스에 들어서 사람들이 '신 중심의 세계'에서 '인간 중심의 세계'로 시선을 돌렸기 때문이에요. 이런 변화 속에서 15세기에 인체 해부를 허용하는 교황 식스토 4세의 칙령이 나오게 됩니다. 사형수의 시신에 한해 해부를 허용한 건데, 이는 당시로선 매우 혁명적인 일이었죠.

이 같은 영향으로 베네치아 공화국에서 활동했던 베살리우스(1514~1564)는 실제 사람의 몸을 해부하며 그 구조를 하나하나 기록했어요. 그리고 1543년, 자신의 연구를 모은 책 '인체의 구조에 대하여'를 출간했지요. 이 책은 당시 최고의 화가들과 협력해 정밀하게 그려진 인체 삽화로 유명했어요. 그래서 과학적 정확성과 예술적 아름다움을 동시에 갖춘 명작으로 평가받습니다. 시신을 해부해 뼈와 근육, 장기의 모습을 정확히 기록했는데, 의학이 종교의 권위에서 벗어나 과학의 길로 나아가는 전환점이 된 것이죠.

예방 백신과 위생 관념의 등장

2020년 코로나 팬데믹이 전 세계를 덮치며 인류의 삶을 한동안 바꿔 놓았죠. 하지만 인류 역사에는 이보다 훨씬 오랜 세월 동안 사람들을 괴롭혀 온 병이 있어요. 바로 천연두랍니다. 특히 대항해 시대였던 16~17세기에는 유럽인들이 들여온 천연두로 아메리카 대륙 원주민들이 수백만 명 이상 사망하는 등 큰 피해를 입었어요. 살아남았다 하더라도, 천연두는 얼굴에 깊은 흉터 자국을 남겼죠.

영국의 의사 에드워드 제너(1749~1823)는 이 천연두를 예방하기 위해 인류 최초로 백신을 만들어 낸 사람이에요. 당시 사람들은 소젖을 짜는 사람들이 천연두에 잘 걸리지 않는다는 사실을 알고 있었어요. 소에 생기는 전염병인 '우두(牛痘)'에 한 번 걸리면 천연두에도 면역이 생겼던 것이죠.

제너는 이 현상을 실험으로 확인해 봤습니다. 1796년, 그는 우두에 걸린 여성의 고름을 여덟 살 소년에게 접종했어요. 소년은 가벼운 증상만 보인 뒤 회복했답니다. 몇 주 뒤 같은 소년에게 실제 천연두 바이러스를 주사했지만 병에 걸리지 않았어요. 우두에 한번 걸리면 천연두에도 끄떡없다는 믿음 때문에 가능했던 실험이었죠. 이렇게 해서 천연두를 막는 첫 백신(vaccine)이 탄생했죠. 참고로 '백신'이라는 말은 라틴어로 '암소'를 뜻하는 바카(vacca)에서 비롯된 단어랍니다.

백신 발명 후 천연두 발생률과 사망률이 극적으로 감소했어요. 제너의 발견은 치료만큼이나 예방 접종이 중요하다는 것을 일깨우는 사례입니다.

19세기 프랑스의 화학자 루이 파스퇴르(1822~1895)는 사람들의 병에 대한 생각을 완전히 바꿔 놓았어요. 그가 태어났던 1800년대 초까지만 해도 사람들은 저주나 악취 때문에 병이 생긴다고 믿었죠. 당시만 해도 눈에 보이지 않는 미생물의 존재는 상상도 못 했습니다.

파스퇴르는 포도주가 쉽게 상하는 이유를 연구하다가 현미경으로 세균을 관찰했어요. 그는 세균이 음식과 술을 상하게 하고, 때로는 병도 일으킨다고 밝혔죠. 그리고 섭씨 60~65도 정도의 낮은 온도에서 잠시 끓이면 세균이 죽는다는 사실도 알아냈어요. 이 방법이 바로 오늘날 우리가 우유나 음료에 사용하는 '저온 살균법'이랍니다.

파스퇴르의 발견으로 사람들은 처음으로 병의 원인이 세균이라는 사실을 알게 됐습니다. 이제 질병은 '나쁜 냄새'가 아니라 눈에 보이지 않는 미생물 때문이라는 게 밝혀진 거예요.

이후 사람들의 생활 습관도 달라졌어요. 우리가 손 씻기의 중요성을 알게 된 것도 이때부터죠. 파스퇴르의 연구 덕분에 인류는 '위생의 시대'를 맞이한 셈입니다.

인류 수명을 늘린 페니실린

영국의 미생물학자이자 세균학자인 알렉산더 플레밍(1881∼1955)은 제1차 세계대전 때 군의관으로 참전했다가, 전쟁터에서 부상보다 감염으로 사망하는 병사가 더 많다는 사실을 알게 됐어요. 이에 그는 전쟁이 끝나자 감염병 치료에 필요한 세균학과 면역학 연구에 매진하게 됩니다.

1928년 휴가를 마치고 실험실로 돌아온 플레밍은 놀라운 장면을 목격해요. 세균을 배양하던 접시 위에 곰팡이가 피어 있었는데, 그 곰팡이 주변의 세균들이 모두 사라진 겁니다. 플레밍은 이 곰팡이가 세균의 성장을 막는 물질을 내뿜는다는 사실을 알아냈고, 그 물질을 '페니실린(penicillin)'이라 이름 붙였죠. 이것이 바로 인류 최초의 항생제였답니다.

이후 페니실린이 대량 생산된 덕분에 제2차 세계대전에서 수많은 병사들이 감염으로부터 목숨을 구할 수 있었습니다. 페니실린이 나오기 전까지만 해도 사람들은 단순한 상처나 감염으로 목숨을 잃곤 했지요. 하지만 항생제의 등장으로 인류의 평균 수명은 크게 늘었어요. 인류의 운명 자체를 바꿔놓은 것이지요.