신문은 선생님

[뉴스 속의 한국사] 가뭄은 국가 위기… 왕은 '내 잘못'이라며 반찬도 줄여

입력 : 2025.09.04 03:30

기우제

-

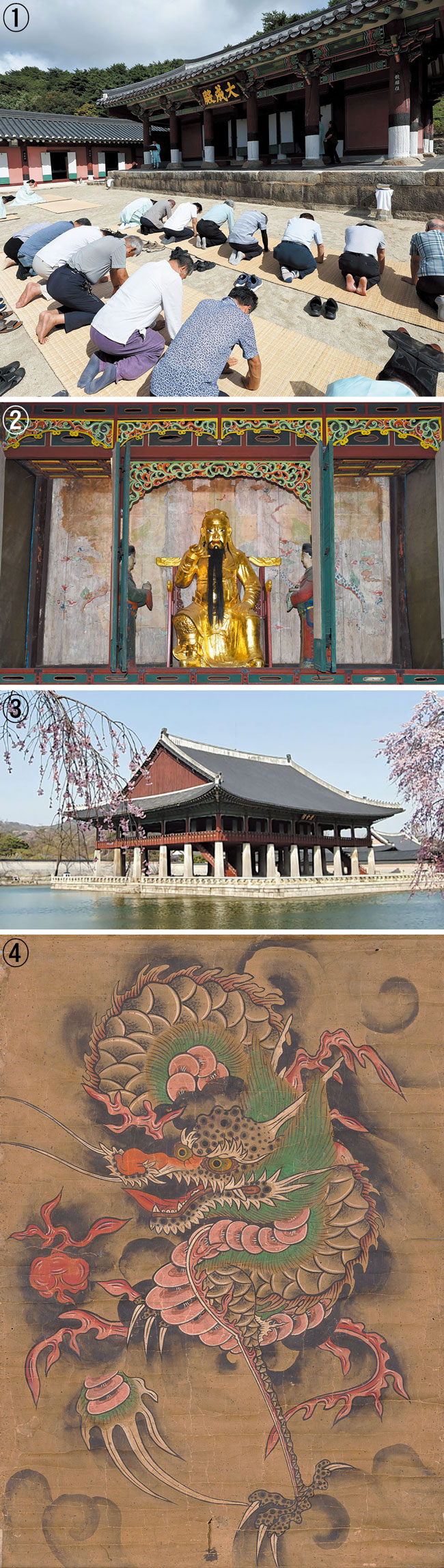

- ▲ ①지난달 강원 강릉시 강릉향교에서 유림과 시민들이 해갈을 기원하는 기우제를 지내고 있는 모습. ②서울 종로구에 있는 동관왕묘(동묘) 내부에 있는 관우상. 과거 관우는 나라를 지켜주는 수호신처럼 여겨졌기 때문에 관왕묘에서도 기우제가 행해졌어요. ③경복궁 경회루 전경. 가뭄 땐 이곳에서 기우제를 지내기도 했죠. ④조선 시대에 그려진 운룡도(작가 미상). 과거 용은 비를 내릴 수 있는 신성한 존재로 여겨졌어요. 그래서 용을 그리거나 용에게 제사를 지내며 비가 오길 빌었습니다. /연합뉴스·국가유산청·국립중앙박물관

먼 옛날 인류는 석기시대 때부터 물 가까운 곳에 삶의 터전을 잡았습니다. 이후 농사를 짓고 가축을 키우면서 물은 더욱 중요해졌습니다. 그렇기에 사람들은 가뭄이 드는 경우 '비를 내려 달라'는 의식을 치르기도 했는데, 이것을 기우제라고 합니다. 그렇다면 기우제는 언제부터 시작됐고, 과거의 모습은 어땠을까요?

가뭄 들면 왕 내쫓기도 했죠

아주 먼 옛날부터 사람들은 비를 내리게 하기 위해 갖은 주술을 시행했습니다. 먼 옛날 중국에서는 '포무'라는 의식이 있었습니다. 무당을 뜨거운 햇빛 아래 두는 것인데, 이렇게 하면 하늘이 그를 불쌍히 여겨 비를 내려준다고 믿은 것이지요. 가뭄이 정치 때문이라고 생각하기도 했습니다. '삼국지' 위서 동이전에서는 부여에 가뭄이 들면 왕을 죽이거나 쫓아낸다는 이야기가 있는데, 어쩌면 이것이 우리나라에서 가장 오래된 기우제의 한 형태였을지도 모릅니다.

삼국시대에도 사람들은 가뭄이 들 때마다 여러 방법으로 기우제를 치렀습니다. 삼국사기에 기록된 가장 오래된 기우제는 백제 법왕 2년(600) 봄 가뭄에 기우제를 지낸 겁니다. 신라에서도 진평왕 50년(628)에 용의 그림을 그려 비를 빌었습니다. 그러나 실제로는 기록된 것보다 훨씬 전부터 기우제를 지냈을 겁니다.

유교의 나라 조선에서도 주술적 성격의 기우제가 남아있었습니다. 용의 모습을 그리기도 했고, 흙이나 짚으로 용의 모양을 빚었습니다. 왜 그랬을까요? 신성한 동물인 용이 비를 내리는 권능을 갖고 있다고 믿었기 때문입니다. 그래서 제사를 지내 용을 달래거나, 때로는 위협하기도 했습니다. 당시 호랑이는 용과 상극인 동물로 믿어졌는데, 호랑이의 목을 잘라 용이 산다고 믿은 강에 던져 용신을 위협하는 방법도 썼답니다.

비 올 때까지 계속 기우제 지내

과거엔 가뭄의 가장 큰 책임은 왕에게 있었습니다. 조선 시대의 왕들은 가뭄이 들면 "내가 덕이 부족하기 때문"이라고 말했고, 원래 일하던 집무실(정전)을 옮기거나 심지어는 반찬 가짓수를 줄이기도 했어요. 태종을 비롯해 세종, 폭군 연산군, 그리고 조선의 마지막을 장식한 고종과 순종마저도 가뭄이 들면 감선(반찬을 줄임)했습니다. 특히 성종은 감선을 너무 심하게 해 신하들이 말렸지만 뜻을 굽히지 않았지요.

기우제는 왕들이 직접 나서 지내기도 했답니다. 누구한테 비를 빌었을까요? 기우제의 대상은 용 말고도 곳곳의 산과 강, 바다의 신 등 다양했습니다. 제사를 지내는 장소도 가지각색이었지요. 삼각산, 목멱산(남산), 한강 등등 지낼 곳은 다 지냈고 전쟁 때 많은 사람이 전사한 곳에도 제사를 지내곤 했어요. 각 지역의 지방관들도 기우제를 지냈습니다. 각 지역에 있는 산과 강, 그리고 그곳에 머물고 있다고 믿어진 신령들에게 비를 내려달라고 빌었지요.

기우제는 5번, 6번, 심지어 10번이 넘게 계속됐습니다. 비가 올 때까지 계속 치러진 것이지요. 이때 제물을 바치는 것과 함께 기우제문을 지었는데, 어느 때는 용신을 야단치기도 했고, 달래기도 했습니다. 왕은 자신의 부족함을 탓하며 하늘에 빌었습니다. "스스로 임금답지 못함을 알고 있으니, 역사에 부끄러움이 많습니다. 백성들은 죄가 없으니, 잘못은 실로 내게 있습니다." 조선 왕조에서 가장 훌륭한 임금 중 한 명으로 평가받는 정조의 기우제문 중 일부입니다.

농경 사회에서 가뭄은 심각한 국가 위기 상황이었죠. 이 때문에 가뭄은 국정 운영을 바꾸기도 했습니다. 왕은 가뭄이 심해지면 구언(求言)을 하곤 했습니다. 신하들의 의견을 구한다는 뜻인데, "비가 오지 않는 것은 정치가 잘못된 탓이니 거침없이 말해다오!"라는 겁니다. 원래 왕에게 직언하는 것은 목숨을 걸어야 하는 일이었지만, 이처럼 가뭄 때문에 시행되는 구언에는 신하가 어떤 말을 하더라도 왕은 처벌하거나 화를 내면 안 되었습니다. 가뭄의 도의적인 책임을 져야 했기 때문입니다.

옛날에도 저수지와 보를 만드는 등 가뭄 대비를 했지만, 농사에 필요한 물의 절대적인 양은 하늘에 기댈 수밖에 없었습니다. 씨앗을 심는 중요한 시기에 가뭄이 들면 아예 그해 농사를 망치는 일도 벌어졌지요. 기우제엔 그만큼 간절하고 절박한 마음이 담겨 있었던 것입니다.

비 오지 않아도 위안 됐죠

마침내 비가 내리면 사람들은 기뻐하며 안도의 한숨을 쉬었습니다. 왕과 관리들은 비를 내려준 신령에게 감사 제사를 올렸는데, 다시 가뭄이 올까 두려워서이기도 했습니다.

사실 인간이 어떤 정치를 하든 날씨와 기후는 인간 뜻대로 되지 않습니다. 옛사람들도 이를 몰랐던 것은 아니었습니다. 그럼에도 기우제를 지낸 것은 누군가 책임을 지고 백성의 고통을 달래야 한다는 생각 때문도 있었습니다.

조선 시대에 가뭄과 관련된 전설 가운데 가장 유명한 것은 태종과 관련된 이야기입니다. 태종은 젊어서 권력을 얻기 위해 이복동생과 처남들까지 죽인 냉혹한 군주로 알려졌습니다. 그런데 임종을 앞두고 혹독한 가뭄이 들자 "내가 비를 내리게 하겠다"는 말을 남기고 세상을 떠났다고 합니다. 이후 태종의 기일이면 비가 온다며 이것을 '태종우(太宗雨)'라 불렀습니다. 실제로 태종이 그런 말을 했는지, 또 그날마다 비가 왔는지는 알 수 없습니다. 그러나 조선 사람들은 오래도록 태종우를 믿었고, 심지어 이순신 장군의 '난중일기'에도 기록될 만큼 널리 회자되었습니다.

기우제를 통해 왕과 백성들은 가뭄이라는 고통 앞에서 힘을 합쳤고, 희생을 감수했으며 나라는 하나가 되어 환란을 헤쳐나갈 수 있었습니다. 비록 당장 일이 해결되지 않아도, 사람들은 위안을 얻을 수 있었던 것이지요. 그것이 현재까지도 기우제가 계속되는 이유입니다.