신문은 선생님

[뉴스 속의 한국사] 전문 '토벌대'도 있었던 맹수… 민화에선 사랑받았죠

입력 : 2025.08.07 03:30

호랑이

요즘 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적으로 큰 인기를 끌면서, 여기에 등장하는 동물 캐릭터들까지 주목받고 있어요. 그중에서도 '더피'라고 하는 귀여운 외모의 호랑이는 우리나라의 전통 호랑이 민화에서 영감을 받은 캐릭터로 알려졌습니다.

그렇다면 민화의 소재로 자주 등장하는 호랑이는 과연 어떤 의미를 가진 동물이었을까요? 오늘은 호랑이와 관련된 이야기를 알아보겠습니다.

한반도 곳곳에 출몰했던 호랑이

오늘날 호랑이는 야생에서는 자취를 감췄지만, 원래 한반도엔 수천 마리의 호랑이가 살고 있었다고 해요. 호랑이뿐만 아니라 표범도 살았답니다.

그래서 호랑이의 흔적은 전국 곳곳의 지명에 남겨져 있어요. 지명에 '호랑' '호' '범' 자가 들어가 있는 이름이 여기에 해당됩니다. 가령 부산의 '범내골'은 호랑이가 내려오는 골짜기라는 의미고, 전국 곳곳에 있는 '호암'이라는 명칭은 호랑이가 나타났던 바위라는 뜻이에요.

호랑이 생김새에 빗대어 붙여진 지명도 있습니다. 포항의 호미곶은 한반도를 호랑이 모양에 비유했을 때 꼬리 부분에 해당한다고 해서 붙여진 이름입니다. 전남 영암의 호등산은 산 모양이 호랑이처럼 생겼다고 해서 이렇게 불리게 됐답니다.

'정말 이런 곳에 호랑이가 살았을까?' 싶겠지만 조선 태종 때는 경복궁 근정전에까지 호랑이가 들어왔고, 삼청동에도 호랑이가 나왔다는 기록이 있습니다. 인왕산, 백악산에도 호랑이가 살아 때때로 호랑이를 잡기도 했지요.

그렇다면 민화의 소재로 자주 등장하는 호랑이는 과연 어떤 의미를 가진 동물이었을까요? 오늘은 호랑이와 관련된 이야기를 알아보겠습니다.

한반도 곳곳에 출몰했던 호랑이

오늘날 호랑이는 야생에서는 자취를 감췄지만, 원래 한반도엔 수천 마리의 호랑이가 살고 있었다고 해요. 호랑이뿐만 아니라 표범도 살았답니다.

그래서 호랑이의 흔적은 전국 곳곳의 지명에 남겨져 있어요. 지명에 '호랑' '호' '범' 자가 들어가 있는 이름이 여기에 해당됩니다. 가령 부산의 '범내골'은 호랑이가 내려오는 골짜기라는 의미고, 전국 곳곳에 있는 '호암'이라는 명칭은 호랑이가 나타났던 바위라는 뜻이에요.

호랑이 생김새에 빗대어 붙여진 지명도 있습니다. 포항의 호미곶은 한반도를 호랑이 모양에 비유했을 때 꼬리 부분에 해당한다고 해서 붙여진 이름입니다. 전남 영암의 호등산은 산 모양이 호랑이처럼 생겼다고 해서 이렇게 불리게 됐답니다.

'정말 이런 곳에 호랑이가 살았을까?' 싶겠지만 조선 태종 때는 경복궁 근정전에까지 호랑이가 들어왔고, 삼청동에도 호랑이가 나왔다는 기록이 있습니다. 인왕산, 백악산에도 호랑이가 살아 때때로 호랑이를 잡기도 했지요.

-

- ▲ ‘케이팝 데몬 헌터스’에 나오는 호랑이 캐릭터 더피(왼쪽)와 주인공 루미. 더피는 호작도에서 영감을 받아 만들어졌다고 해요.

-

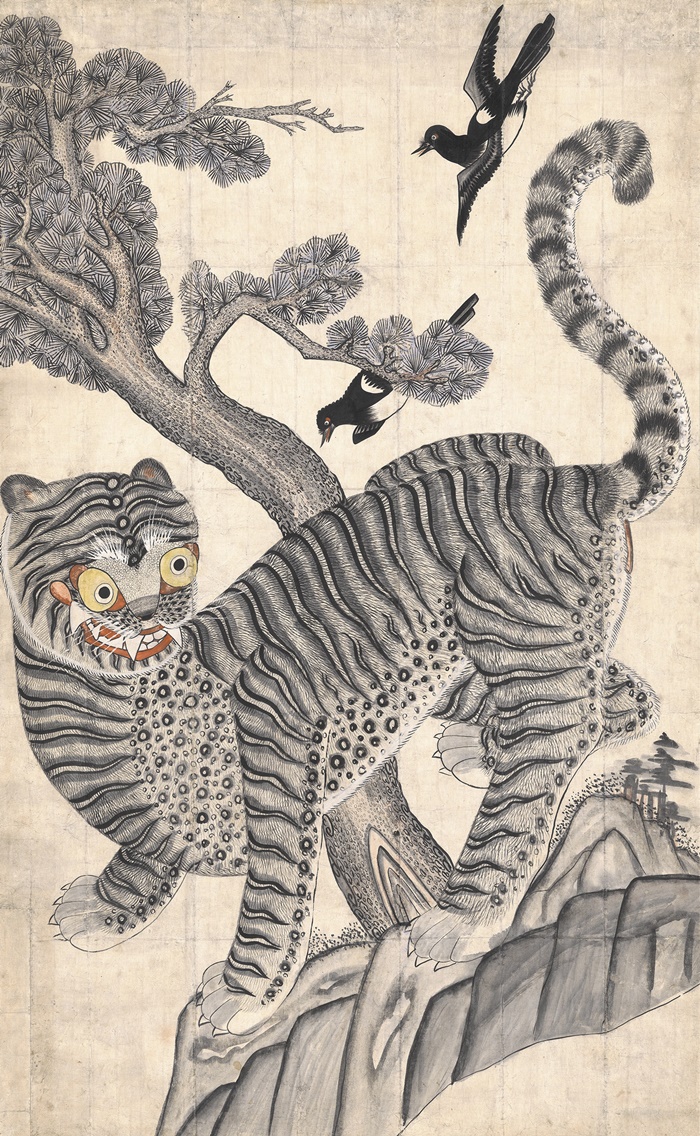

- ▲ 호랑이와 까치 그림은 기쁜 소식을 전하고 나쁜 기운을 물리친다고 여겨졌어요. 이 그림에 있는 호랑이는 뾰족한 이빨을 드러내고 있지만, 익살스러운 표정으로 친근함을 느끼게 하지요.

-

- ▲ 단원 김홍도의 ‘송하맹호도’. 소나무 아래 용맹한 모습의 호랑이가 묘사되어 있습니다.

-

- ▲ 당시 호랑이는 일상에서 쉽게 볼 수 없었기 때문에 호작도마다 호랑이의 모습이 제각각으로 그려져 있어요. 사납고 무섭기보단, 어리숙하고 우스꽝스러운 모습의 호랑이도 많았죠. /넷플릭스·국립중앙박물관·한국데이터베이스산업진흥원

워낙 전국적으로 호랑이의 피해가 극심했기 때문에, 국가적으로 호랑이 대책을 세우기도 했습니다. 대표적인 것이 바로 호랑이 잡는 군인인 '착호갑사'였지요. 조선 정부는 호랑이를 잡는 매뉴얼인 '착호절목'을 만들고, 호랑이가 출몰하면 전문 호랑이 토벌대를 보냈습니다. 병사들 중에서도 가장 훌륭한 솜씨를 가진 사람들을 뽑아 보냈지요. 이 외에도 전국 곳곳에서 전문 호랑이 사냥꾼인 '착호인'이 활동했습니다. 호랑이는 동아시아 최강의 맹수였지만, 조선 후기 화포의 성능이 좋아지면서 차츰 사냥이 쉬워졌고 결국 20세기 초에 멸종합니다.

'공포의 대상'이자 사랑받았던 동물

그런데 호랑이는 무서운 존재인 동시에 사랑받는 동물이기도 했습니다. 왜 그랬을까요? 조선 시대 사람들은 힘이 센 호랑이에게 나쁜 귀신이나 재앙을 쫓아내는 힘이 있다고 믿었기 때문입니다. 그래서 고위 관리들은 호랑이 가죽을 의자에 깔았고, 신부의 가마 위에도 호랑이 가죽이 씌워지기도 했습니다. 온갖 나쁜 것을 쫓아내길 바라면서요.

그래서 호랑이는 신화와 온갖 이야기의 주인공으로 등장하는 동시에, 가장 인기 있는 그림 소재이기도 했습니다. 호랑이와 까치를 함께 그린 '호작도'는 조선 시대 가장 사랑받은 민화 '장르' 중 하나였습니다.

왜 둘을 같이 그렸을까요? 까치는 예부터 반가운 손님의 방문을 알려주는 영특한 존재로 여겨졌어요. 옛날이야기에서도 까치는 은혜를 갚는 의리 있는 동물로 등장하지요. 또한 호작도엔 동물들 곁에 소나무가 그려지는데요. 소나무는 지조와 절개를 상징했습니다. 그러니까 사람들은 자신이 좋아하는 것을 잔뜩 집어넣은 것입니다.

대부분 호작도는 누가 그렸는지 알 수 없지만 비슷한 그림들이 많은 것은 그만큼 인기가 있어서였을 겁니다. 서민들이 호작도를 통해 양반 계층을 풍자한 것이라는 해석도 있습니다. 땅에 있는 호랑이는 힘은 있지만 어리숙한 양반, 그 호랑이를 나무 위에서 내려다보는 까치는 지혜로운 서민을 상징한다는 것이지요. 확실히 많은 호작도에서 호랑이는 어벙하게 생겼고 그에 비해 까치는 똑 부러져 보입니다.

대표적인 호랑이 그림으로는 단원 김홍도와 그의 스승 강세황이 함께 그린 것으로 알려진 '송하맹호도'가 있습니다. 비록 까치는 등장하지 않지만, 소나무 아래 위풍당당한 호랑이의 모습이 묘사돼 있지요.

조선 시대엔 새해 첫날에 재앙을 쫓아내고 복을 부르는 그림을 선물로 주고받는 풍습이 있었는데, 호작도는 여기에 딱 좋은 그림이었습니다. 가장 좋은 것들을 모아둔 그림이었으니까요.

호랑이는 왜 우스꽝스럽게 그려졌을까?

그런데 호작도를 보면 재밌는 점이 있습니다. 호랑이가 전혀 맹수답지 않게 생겼다는 것입니다. "이게 호랑이야, 아니면 고양이야?" 싶을 만큼 호랑이의 모습이 제각각이지요. 까치는 어디에나 있기에 보고 그리기 쉬웠지만, 호랑이는 아니었습니다. 옛날엔 동물원도 없고 사진도 없었으니까요. 결국 사람들은 호랑이를 상상해서 그렸을 겁니다. 집 근처 고양이를 참고하거나, 다른 사람이 그린 호작도를 보고 따라 그렸던 것이지요.

그래서 날카로운 이빨을 드러내고 으르렁대는 호랑이도 있지만, 커다랗고 동그란 눈을 굴리며 귀신을 쫓기는커녕, 머리 위 까치마저 못 잡게 생긴 어리바리한 호랑이도 있는 것입니다. 하지만 분명한 것은, 사람들은 용맹하고 사나운 호랑이보다, 귀엽고 우스꽝스럽게 생긴 호랑이 그림을 더 좋아하고 많이 그렸다는 점입니다.

호작도는 조선 사람들의 유머 감각이 담겨 있는 작품입니다. 당시 사람들의 즐거움이, 수백 년의 시간이 지난 지금 또 새로운 생명을 얻어 다시 유행하고 있는 것이겠지요.