신문은 선생님

[클래식 따라잡기] 오페라 주인공의 마음 담은 노래… 판소리 '창'과 닮았죠

입력 : 2025.07.14 03:30

오페라 아리아

오페라에서 등장인물이 부르는 독창곡을 아리아(Aria)라고 합니다. 베르디의 오페라 '아이다'에 나오는 '청아한 아이다'라든가, 푸치니의 오페라 '토스카'에 나오는 '별은 빛나건만'과 '노래에 살고 사랑에 살고' 등이 대표적이죠.

비단 클래식 음악을 넘어서 상품명과 식당 이름, 심지어 응원가 제목으로도 쓰이는 아리아는 과연 어디서 유래한 말일까요.

비단 클래식 음악을 넘어서 상품명과 식당 이름, 심지어 응원가 제목으로도 쓰이는 아리아는 과연 어디서 유래한 말일까요.

-

- ▲ 도니체티 오페라 ‘사랑의 묘약’에 출연한 테너 롤란도 비야손(왼쪽)과 소프라노 안나 네트렙코. ‘남 몰래 흘리는 눈물’은 이 오페라의 남자 주인공 네모리노가 부르는 아리아입니다.

아리아의 어원을 거슬러 올라가면 그리스·라틴어에서 '공기'를 뜻하는 말과 같습니다. 흔히 가요 경연 프로그램에서 노래 잘 부르는 비결로 "공기 반 소리 반"이라고 하는데, 따져보면 일리가 있어요. 오페라에서는 둘 이상이 부르는 '중창(重唱)'과 대비되는 독창이라는 뜻으로 쓰입니다. 둘이 부르면 '이중창', 셋이 부르면 '삼중창', 넷이 부르면 '사중창'이지만, 홀로 부르면 '아리아'라고 부릅니다.

성악뿐 아니라, 선율이 두드러지는 기악곡 역시 '아리아'라고 부르는 경우가 적지 않아요. '음악의 아버지' 요한 제바스티안 바흐의 '골드베르크 변주곡' 첫 곡도 아리아이지요. 피아노나 하프시코드 같은 건반악기로 연주하지만 노래와 같은 성격이 담겨 있다는 의미로 풀이할 수 있습니다.

오페라 아리아가 판소리에서는 '창(唱)'

코미디 프로그램인 개그 콘서트의 장수 코너였던 '뮤지컬'을 보면 등장인물들이 말로 연기하다가 갑자기 마이크만 잡으면 배경음악에 맞춰서 노래를 부르지요. 이처럼 동서고금을 막론하고 오페라·판소리·뮤지컬 같은 음악극에는 두드러진 특징이 있습니다. 줄거리나 상황 전달에 치중하는 '서사적' 역할을 하는 장면과 주인공의 심경을 대변하는 '서정적' 노래가 구분되는 경우가 많다는 점이지요.

오페라에서는 서정적인 노래를 아리아, 이야기를 전달하는 서사적인 역할을 하는 대목을 레치타티보(recitativo)라고 구분합니다. 레치타티보는 오늘날 클래식 독주회나 독창회를 뜻하는 '리사이틀(recital)'과도 어원이 같습니다. 오페라든 연주회든 '낭송'이나 '낭독'이라는 의미에서 출발했다는 공통점이 있죠.

판소리에서도 소리꾼이 부르는 흥겹거나 통절한 노래를 '창(唱)'이라고 하고, 구수하게 이야기를 들려주는 대목을 '아니리'라고 부릅니다. 오페라의 아리아는 판소리의 창, 판소리의 아니리는 오페라의 레치타티보가 되는 셈입니다.

-

- ▲ 푸치니 오페라 ‘라 보엠’에서 로돌포 역의 테너 라몬 바르가스(왼쪽)와 미미 역의 소프라노 안젤라 게오르기우. 1막에서 남녀 주인공은 손을 맞잡고 서로의 마음을 확인하지요.

보통 오페라 아리아에는 별도의 제목이 없습니다. 노래의 첫 소절이 그대로 제목이 되는 경우가 많지요. 푸치니의 오페라 '라 보엠'에서 남녀 주인공 로돌포와 미미가 1막에서 연이어 부르는 아리아 '그대의 찬 손'과 '내 이름은 미미'도 그런 경우입니다. 춥고 어두운 성탄 전야 파리의 다락방에서 열쇠를 찾아서 바닥을 더듬던 남녀가 우연히 손을 맞잡은 뒤 부르는 노래들이지요.

이 아리아들의 제목도 모두 노래의 첫 소절입니다. 미미의 손을 잡은 로돌포가 "그대의 찬 손, 제가 따뜻하게 해드릴게요"라며 운을 뗀 뒤 자신의 직업과 꿈에 대해서 이야기하지요. 마찬가지로 미미 역시 제목처럼 "내 이름은 미미"라면서 자기 소개를 합니다. 이웃사촌인 이들은 사실상 처음 만난 자리에서 통성명을 하면서 그대로 사랑에 빠지는 것이지요. 이런 설정은 연극보다 훨씬 압축적인 전개가 불가피한 음악극의 특징 때문이기도 합니다.

하지만 간혹 인기 아리아와 중창들은 별도의 별명으로 불리는 경우도 있습니다. 프랑스 작곡가 구노의 오페라 '파우스트' 가운데 '보석의 노래', 비제의 오페라 '카르멘' 가운데 '투우사의 노래'와 '꽃 노래', 체코 작곡가 드보르자크의 오페라 '루살카' 가운데 '달에게 바치는 노래' 등이 대표적이지요.

-

- ▲ 소프라노 마리아 칼라스는 푸치니 오페라 ‘잔니 스키키’의 아리아 ‘오 사랑하는 아버지’를 즐겨 불렀지요.

-

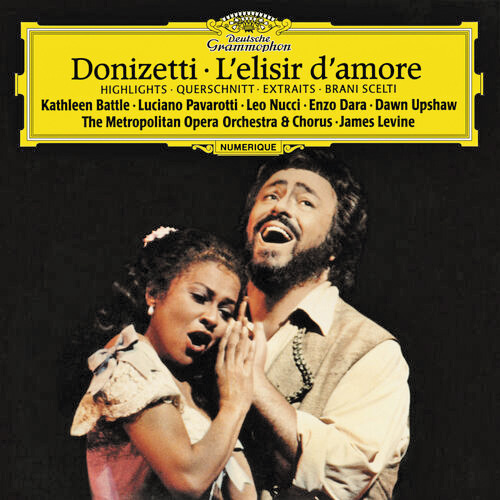

- ▲ 테너 루치아노 파바로티(오른쪽) 역시 오페라 ‘사랑의 묘약’을 즐겨 불렀고 음반으로도 남겼습니다. /워너클래식스·유니버설뮤직

아리아의 제목과 실제 노랫말이 정반대라서 헷갈리는 경우도 있어요. 푸치니 오페라 '잔니 스키키'의 아리아 '오 사랑하는 아버지'는 언뜻 제목만 보면 효심이 가득한 노래처럼 보입니다. 실제로 어버이날 신청곡으로도 인기 있지요. 하지만 가사를 보면 딸이 자신의 결혼을 반대하는 아버지를 향해서 부르는 무시무시한 협박의 노래에 가깝습니다. "우리의 사랑이 아무것도 아닌 것이 된다면 저는 베키오 다리로 달려가 아르노강에 몸을 던질 거예요"라는 딸의 노래를 듣고도 과연 끝까지 결혼을 반대할 수 있는 '딸 바보' 아버지가 있을까요. 그래서 이 오페라는 비극이 아니라 희극으로 끝납니다.

도니체티의 오페라 '사랑의 묘약'에서 남자 주인공 네모리노가 부르는 아리아 '남 몰래 흘리는 눈물' 역시 마찬가지입니다. 제목만 보면 슬픈 이별 노래 같지요. 하지만 실은 사랑하는 마을 처녀 아디나의 눈물을 보면서 비로소 본심을 깨닫게 된 주인공이 기뻐서 부르는 노래입니다. 그래서 네모리노는 "하느님 저는 이제 죽어도 여한이 없습니다. 그녀의 사랑을 위해서라면"이라고 노래하지요. 이 오페라 역시 요즘 말로는 로맨틱 코미디가 됩니다.

오페라의 혁신을 꿈꿨던 바그너

하지만 아리아와 레치타티보를 구분하는 오페라의 오랜 관습에 도전장을 던졌던 야심가도 있었습니다. 바로 19세기 독일 오페라 작곡가 리하르트 바그너(1813~1883)입니다. 그는 무대미술과 연출, 대본과 음악이 어우러지는 '총체적 예술 작품(Gesamtkunstwerk)'으로 오페라를 재정립하고자 했지요. 이 때문에 바그너의 중·후기 작품들은 흔히 오페라 대신에 악극(樂劇)이라고 칭하기도 합니다.

바그너는 레치타티보와 아리아의 구분을 허물고 중단 없이 음악이 흐르는 '무한선율'을 구상했습니다. 그래서 바그너의 음악을 처음 접하면 언제 시작해서 언제 끝날지 도통 짐작할 수조차 없는 음악의 망망대해에 빠진 듯한 느낌이 들지요. 이런 특징 때문에 바그너의 음악은 진입 장벽이 높은 편이지만, 반대로 한번 빠져들면 헤어나기 힘든 치명적 매력을 지니고 있습니다. 그렇게 바그너 음악에 빠져든 팬들을 흔히 '바그네리안(Wagnerian)'이라고 부르지요.