신문은 선생님

[사소한 역사] 5연속 'B형 대통령' 탄생… 혈액형 따라 기질이 달라지는 걸까요?

입력 : 2025.06.10 03:30

혈액형

-

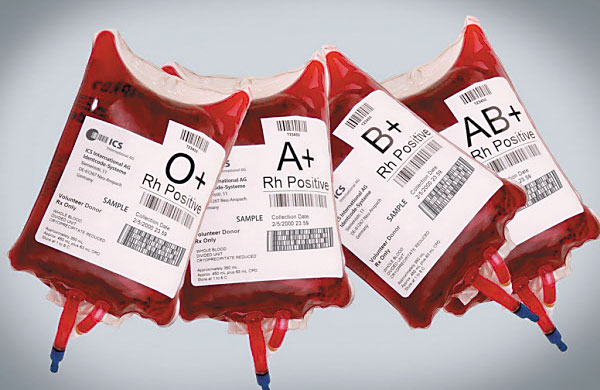

- ▲ 혈액형은 항원을 기준으로 분류해요. 혈액형별로 성격이 다르다는 이론은 과학적 근거가 없답니다. /ScienceABC

중세 서양에서는 병에 걸린 환자의 피를 뽑는 치료법인 '사혈법'이 유행했어요. 고대 그리스의 의사 히포크라테스는 인체에 흐르는 네 가지 체액의 균형이 깨지면서 병이 생긴다고 봤는데, 이 관념이 중세까지 이어지며 체액 불균형 때문에 병이 생긴다고 여긴 것입니다. 그래서 피를 뽑아 균형을 맞추려 했던 것이지요.

하지만 17세기 초 영국 의사 윌리엄 하비는 인체의 혈액순환 체계를 밝혀내며 이 관념을 뒤집습니다. 병을 고치려면 피를 뽑을 것이 아니라, 오히려 피를 보충해야 할 수도 있다고 생각하게 된 거예요. 수혈의 필요성이 이때부터 인식되기 시작합니다.

그러나 실제로 수혈이 정착되기까지는 200년 넘는 시간이 걸렸습니다. 19세기 영국 의사 제임스 블런델은 출산 중 과다 출혈로 사망하는 산모들을 돕기 위해 사람 간 수혈을 시도합니다. 그러나 사람마다 피를 섞었을 때 혈액이 응고되거나 부작용이 발생하는 경우가 많았습니다. 이 때문에 당시 수혈은 위험한 '최후의 수단'으로 여겨졌습니다.

수혈 과정의 수수께끼를 풀어낸 인물은 바로 오스트리아 의학자 카를 란트슈타이너(1868~1943)였어요. 그는 피를 섞었을 때 응고가 일어나는 경우와 그렇지 않은 경우가 있다는 사실을 발견했지요. 그러곤 각 혈액의 특성을 연구한 끝에 적혈구 표면에 있는 항원의 차이를 기준으로 사람의 혈액을 A·B·C형으로 나누었습니다. 그의 제자들은 세 종류의 혈액 어디에도 해당하지 않는 혈액형을 발견했고, 이를 AB형이라 명명합니다. C형은 항원이 없다는 뜻에서 이후 O형으로 이름이 바뀌지요. O형은 독일어로 '없음'을 뜻하는 단어 'Ohne'에서 유래한 것입니다.

하지만 혈액형의 발견은 의학적인 진전만을 의미하진 않았습니다. 당시 유럽은 제국주의와 우생학, 사회진화론이 유행하던 시기였습니다. 독일 과학자 에밀 폰 둔게른은 인종마다 혈액형 비율이 다르다는 것을 발견했고, 이는 곧 '인종 우월주의'의 과학적 증거로 사용됐어요. 이런 사상은 일본 제국주의로 전해졌고, 일본의 우생학자들은 혈액형별로 사람 기질이 다르다며 혈액형과 성격을 연결했죠. 이 '혈액형 성격론'은 1970년대 들어 방송 작가인 노미 마사히코에 의해 정리돼 책으로 발간됩니다. 이는 일본에서 큰 유행을 일으켰고, 이후 우리나라에도 퍼지게 됐어요. 최근 한국에서는 혈액형 성격론이 다소 퇴색하고 그 자리를 MBTI가 차지하고 있지요. 그런데 일본에서는 여전히 혈액형 성격론이 유행하고 있다고 합니다.