신문은 선생님

[무대 위 인문학] 개성 가득한 '힙지로', 과거엔 공구상가 늘어선 곳이었죠

입력 : 2025.05.19 03:30

태일·수성다방

-

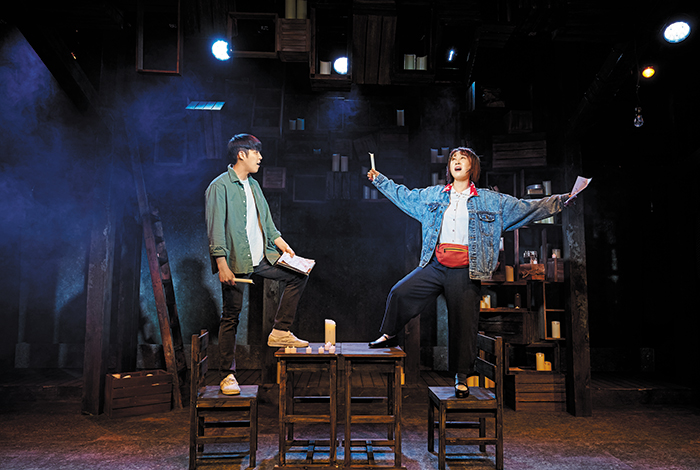

- ▲ 음악극 ‘태일’ 공연 장면. 주인공 태일(왼쪽)은 공장 동료들을 설득해 ‘바보회’라는 노조를 만들어요. 함께 노동운동을 하며 세상을 바꾸자고 설득합니다. /아떼오드·목소리프로젝트

먹고살기 팍팍하던 그 시절, 을지로와 청계천은 수많은 이들의 생계가 걸린 삶의 터전이었습니다. 이 두 공간은 시간이 흐르며 도심 재정비 사업을 통해 지금 모습으로 바뀌었죠. 1960년대 당시 을지로와 청계천을 배경으로 하는 두 편의 공연으로 그 시절을 떠올려 볼 수 있는데요. 음악극 '태일'(7월 20일까지·대학로티오엠)과 연극 '수성다방'(18일 종료)입니다.

노동운동의 중심지였던 청계천

음악극 '태일'은 재단사이자 노동운동가로 짧은 인생을 살았던 전태일(1948~1970) 열사의 삶을 담은 작품이에요. 음악극과 뮤지컬은 모두 극의 전개와 함께 음악이 흐른다는 점에서 같아요. 하지만 극 전개에 있어 음악의 역할이 높은 뮤지컬과 달리, 음악극에서 음악은 보조적인 역할로 활용되죠.

전태일은 "대한민국 노동운동의 역사는 전태일의 등장 이전과 이후로 나뉜다"고 할 정도로 우리나라 노동운동에 큰 영향을 끼친 인물이지요. 전태일이 청계천 평화시장에서 일을 시작한 것은 17세 때였어요. 그는 어려운 집안 형편 때문에 초등학교도 마치지 못하고 '시다'라고 불리는 재단 보조로 취직해 노동 현장에 들어가게 됩니다.

평화시장이란 이름은 한반도의 평화통일이라는 염원을 담아 지었다고 알려져 있어요. 하지만 이런 이름과 달리 거기서 일하는 노동자들은 지금은 상상조차 할 수 없는 열악한 환경에서 일했어요. 3층짜리 건물에 무려 700여 점포가 입점해 있었는데, 건물을 불법으로 개조해 더 많은 노동자와 재봉 기계를 밀어 넣은 결과였죠. 건물 층고는 1.5m 높이로 성인이 일어나면 허리를 세울 수 없었고, 원룸만 한 공간(26㎡·약 8평)에 30명이나 되는 시다들이 부대끼며 일했다고 합니다.

노동자들은 보통 매일 아침 8시부터 밤 10시까지 하루 14시간을 일했습니다. 이렇게 일해서 버는 돈은 고작 하루 50원. 당시 커피 한 잔 값이 50원이었으니 말도 안 되는 근로 조건이었죠. 평화시장 봉제공장엔 수많은 10대 여공들도 있었어요. 전태일은 휴일도 없이 끼니도 거르며 일하는 여공들을 위해 출퇴근길 버스 차비를 아껴 풀빵을 사서 나눠줬습니다. 몇 시간씩 걸어 출퇴근하면서 그는 세상의 불합리함에 대해 깊이 고민하게 돼요.

전태일 역시 어린 나이였지만 막냇동생 같은 여공들이 혹사당하며 일하는 것을 보고 노동운동에 뛰어들기로 결심합니다. 하지만 평화시장의 점포 주인부터 작업장을 관리하는 공무원들까지, 책임져야 할 어른들은 아무도 전태일의 목소리에 귀 기울이지 않았어요.

결국 전태일은 비정한 현실을 알리기 위해 자신의 몸에 휘발유를 붓고 불을 붙였습니다. "근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다!"라는 구호를 외치면서요. 1970년 전태일은 22세에 세상을 떠나게 됩니다. 음악극 '태일'은 청년 전태일이 꿈꿨던 희망찬 세상을 그려내요. 무대 한편에선 건반과 통기타의 하모니가 라이브로 연주됩니다. 전태일이 느꼈을 감정을 소박하면서도 아름다운 선율로 관객들에게 전하지요.

을지로의 현재와 과거

연극 '수성다방'은 철거를 앞둔 한 다방을 중심으로 그곳을 드나들던 사람들의 이야기를 풀어갑니다. 배경은 을지로 골목의 한 낡은 건물. 수성다방은 마치 생의 끝을 앞둔 시한부 환자처럼, 마지막 영업을 앞두고 쓸쓸히 하루하루를 보내고 있습니다.

한때 이 다방은 을지로의 기술자들로 활기찼던 공간이었습니다. 인근 인쇄소, 공업소, 수리점에서 일하는 단골손님들이 커피 한잔하러 들르는 곳이었죠. 하지만 이제 그들은 철거 보상금이 턱없이 적진 않을까 걱정하며 자신들의 삶의 터전을 떠나 다른 곳으로 밀려나야 하는 처지에 놓였습니다. 2000년대 들어 이 지역을 재개발하는 정비 사업이 추진됐기 때문이지요.

을지로와 청계천 인근은 조선 시대부터 궁궐과 관공서가 가깝다는 점 덕분에 각종 물건을 만들어 납품하는 수공업자와 장인들이 모여 살던 지역이었어요. 일제강점기를 거쳐 광복이 된 이후에도 '청계천 공구 거리'로 불리며 명맥을 이었지요. 특히 1968년 완공된 국내 최초 종합 전자상가인 을지로 세운상가는 전자제품의 메카로 자리 잡았습니다. 컴퓨터, 음향기기, 조명기기 등 다양한 전자상품 점포가 들어서면서 많은 사람이 몰려들었지요.

그러나 1980년대 말 등장한 용산전자상가로 상권이 옮겨가며 을지로와 세운상가는 점차 쇠락하기 시작합니다. 게다가 청계천 복원 공사가 시작되고, 을지로 일대 재개발까지 이뤄지면서 많은 상인과 기술자들이 이곳을 떠났어요. 현재 을지로 세운상가 일대는 문화·여가 시설이 포함된 도심 공원으로 조성하는 방안이 논의되고 있습니다.

연극 '수성다방'은 단순히 한 공간의 소멸을 그리는 데 그치지 않습니다. 연극은 현재와 과거를 넘나드는 '타임슬립'이라는 설정으로 진행돼요. 조명을 바꾸는 연출을 통해 시간을 자유롭게 넘나들며 을지로와 청계천 골목의 이야기들을 전하지요. 공연을 보며 두 공간 속에 남은 삶의 흔적들을 상상해보길 바랍니다.

-

- ▲ 1970년대 초 평화시장 봉제공장의 실제 모습. 여공들이 재봉질을 하고 있어요. /서울역사박물관

-

- ▲ 연극 ‘수성다방’에서 도시연구가 수현(맨 오른쪽)이 철거를 앞둔 수성다방에 찾아가 다방의 과거 이야기를 듣고 있습니다. /극단 미인

-

- ▲ 1960년대 촬영된 서울 종로구 세운상가. 세운상가엔 다양한 전자제품 상점들이 들어섰어요. /서울역사박물관