신문은 선생님

[재미있는 과학] 종이접기 하듯 DNA 접어… 암세포 발견하는 장치 만든대요

입력 : 2025.05.13 03:30

DNA 접기 기술

-

- ▲ /그래픽=진봉기

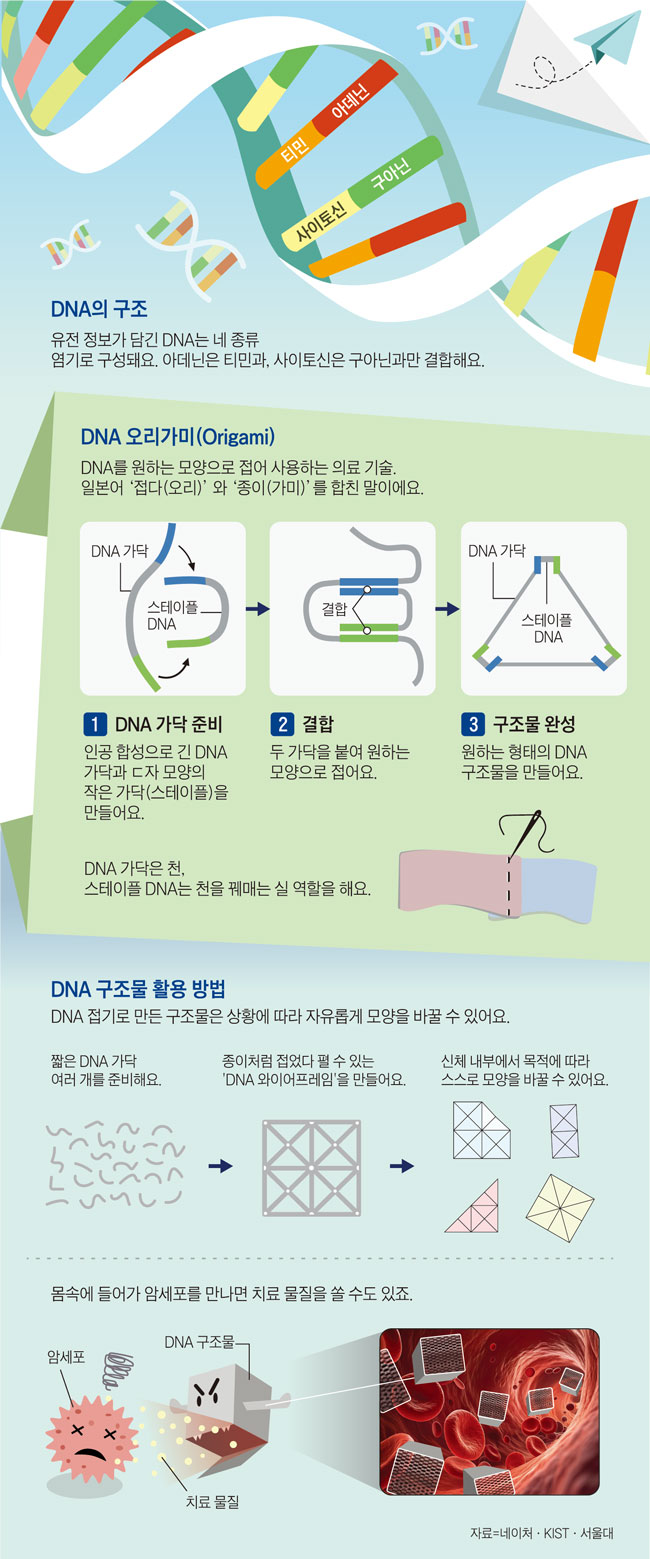

최근 과학자들은 종이 대신 인간의 유전 정보를 담고 있는 DNA 분자를 접어 정교한 구조물을 만드는 기술을 개발했어요. 이 기술을 'DNA 오리가미(Origami)'라고 부릅니다. 머리카락보다 훨씬 가늘고, 눈에 보이지 않을 만큼 작은 DNA를 종이처럼 접어 몸속 암세포를 발견하거나 치료 물질을 전달하는 도구를 만들 수 있답니다. 오늘은 어떻게 이 작고 복잡한 DNA를 접어 원하는 구조를 만드는지 알아보겠습니다.

종이접기 하듯 DNA를 접는다

먼저 'DNA 오리가미'라는 말이 무슨 뜻인지 알아볼게요. '오리가미'는 일본어로 종이접기를 뜻하는 말이에요. '접다'는 뜻의 일본어 '오리'와 '종이'라는 뜻의 '가미'가 합쳐진 말이죠. 일본에선 종이로 정교한 공예품을 만들 정도로 종이접기 기술이 발전했는데, 이를 따서 과학기술에도 '오리가미'라는 말이 붙은 것입니다.

'DNA 오리가미'는 종이접기 하듯 DNA를 접어 2차원 또는 3차원의 입체 구조물을 만들어내는 기술입니다. 약 20년 전 미국의 과학자 폴 로데문드 교수가 'DNA 오리가미'를 처음 제안한 뒤 생명공학과 재료공학, 의학 등 여러 분야에서 활용되고 있지요.

DNA는 어떤 물질일까요? DNA는 우리 몸을 이루는 세포 속에 들어 있는 유전물질로, 눈 색깔, 머리카락 개수, 키 등 '나'라는 사람을 결정하는 모든 내용이 담긴 '설계도'라고 할 수 있어요. DNA는 A(아데닌), T(티민), C(사이토신), G(구아닌)라는 네 종류의 염기(구성 단위)로 이뤄져 있어요. 꽈배기처럼 생긴 이중 나선 구조를 잇는 가닥들이죠. 이 염기들은 반드시 A는 T와, C는 G와만 짝을 이루는 성질을 갖고 있어요. 정해진 짝꿍하고만 손을 잡아 결합하는 거예요. 로데문드 교수는 이 점을 이용해 DNA를 접어 원하는 형태의 구조물을 만드는 아이디어를 떠올렸어요.

이 기술의 핵심은 바로 '스테이플 DNA'라는 짧은 DNA 조각을 이용하는 것입니다. 인공 합성을 통해 얻어지는 이 조각들은 마치 스테이플러의 침처럼 긴 DNA를 원하는 모양대로 접어 고정하는 역할을 하지요.

DNA 접는 과정은 간단합니다. 먼저 긴 DNA 가닥을 펼쳐놓고 어느 부분을 접어 어떤 모양을 만들지 설계해요. 다음은 접고 싶은 위치의 염기와 짝이 맞는 염기들로 된 스테이플 DNA를 준비합니다. 네 가지 염기가 각자의 짝하고만 결합하는 성질을 이용하는 거예요. 예를 들어 긴 DNA 가닥의 100번째 염기에 A, 300번째에 C가 있다고 해 볼게요. 이 두 지점이 서로 만나도록 DNA를 접으려면 A와 결합하는 T, C와 결합하는 G로 구성된 스테이플 DNA를 이용하는 거예요. 실과 바늘을 이용해 천을 꿰매는 원리와 같답니다. 이런 방식으로 격자형, 상자 모양 등 다양한 형태의 DNA 구조물을 만들 수 있어요.

DNA 구조물, 췌장암 세포를 찾아내다!

그렇다면 DNA로 만든 구조물은 어디에 활용할까요? 이 기술은 최근 특히 의학 분야에서 활발하게 이용되고 있어요. DNA 굵기는 2나노미터(1나노미터는 10억분의 1m) 정도로, 머리카락보다도 훨씬 가늘어요. 덕분에 우리 몸 깊숙한 곳에 DNA로 만든 구조물을 넣어서 특정 부위에 약물을 전달하거나 질병을 진단하는 역할을 할 수 있지요.

지난달 미국 일리노이대 한범수 교수가 참여한 국제 공동 연구팀은 DNA 오리가미 기술로 만든 구조물로 췌장암 세포를 찾아내는 데 성공했어요. 췌장은 뱃속 깊숙한 곳에 있어 암이 생겨도 조기 발견이 매우 어렵거든요.

연구팀은 DNA를 접어 아주 작은 나노 구조물을 만든 뒤, 여기에 두 가지 기능을 더했어요. 췌장암 세포에서 나오는 특정 물질을 인식하는 센서와 어두운 곳에서도 잘 보이는 형광물질을 담은 거죠. 이 구조물은 췌장암 세포가 분비하는 분자를 감지했을 때 모양이 살짝 바뀌면서 형광 신호를 발생시킵니다. "췌장암 세포를 만났어요!" 하고 알리는 거죠. 현미경과 정밀 센서 장비로 이 신호를 추적하면 췌장암 세포가 있는 위치를 알아낼 수 있다고 해요. 연구팀은 이 구조물 안에 치료용 약물을 담아, 암세포와 만났을 때만 선택적으로 약물을 방출하는 방법도 연구하고 있답니다.

종이처럼 접었다 폈다 할 수 있어요

DNA 오리가미 구조물은 한번 모양을 만들면 그대로 유지돼요. 하지만 우리 몸속은 복잡한 구조를 하고 있기 때문에, 상황에 따라 자유롭게 모양을 바꿀 수 있는 DNA 구조물에 대한 연구도 이어지고 있습니다.

서울대 김도년 교수 연구팀은 접었다 펼 수 있는 'DNA 와이어프레임 종이'를 개발했어요. 연구팀은 먼저 DNA를 짧은 가닥 여러 개로 나눈 뒤, 이 가닥들을 이어 마치 격자무늬 종이처럼 얇고 가벼운 구조체를 만들었어요. 그리고 이걸 다양한 방식으로 접어서 삼각형, 사각형, 오각형 등 다양한 모양으로 바꾸는 거죠.

이 DNA 구조체의 특징은 외부 환경에 따라 스스로 모양을 바꿀 수 있다는 거예요. 특정 분자를 만나거나, 빛을 받거나, 산도(pH)가 변하면 구조체가 반응하며 자동으로 접히거나 펼쳐지도록 설계한 것이죠. 이 기능을 활용하면 특정 암세포를 만났을 때 구조물을 펼쳐 약물을 꺼내는 구조체를 만들 수도 있고, 반대로 약물이 노출되지 않게 더 오므리는 구조체를 만들 수도 있답니다.