신문은 선생님

[뉴스 속의 한국사] 영조가 총애한 화가… 우리 강산 그린 '진경산수화' 개척했죠

입력 : 2025.05.01 03:50

겸재 정선

-

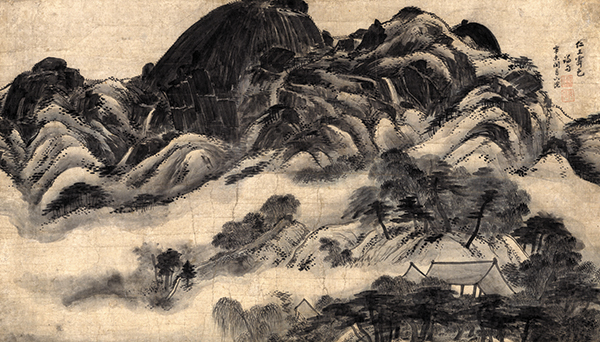

- ▲ 정선의 ‘인왕제색도’(1751). 소나기가 내린 후 나타난 인왕산의 모습이 생동감 있게 묘사되어 있어요. /호암미술관

명문가 출신의 학식을 갖춘 화가

'나는 정말 양반 가문인 게 맞나? 집이 이렇게 가난한데….' 1689년(숙종 15년) 지금의 서울 종로구 청운동에 살던 13세 소년 정선은 이처럼 자신의 신세를 한탄하고 있었을지도 모릅니다. 광주 정씨인 그의 집안은 정선의 고조부 대에 서울에 정착해 노론계 경화사족(京華士族)의 일원이 됐습니다. 경화사족은 조선 후기 한양과 그 근교에 거주하는 양반들을 지방 사족과 구별하기 위해 쓴 용어입니다. 양반 중에서도 주류에 해당한다는 것이죠.

하지만 정작 정선의 집안은 증조부 때부터 관직에 나가지 못해 가난해졌다고 해요. 정선은 13세 때 아버지가 별세했고, 가족의 생계도 책임져야 하는 소년 가장이 됐습니다. 어린 시절부터 그림에 재능이 있었던 겸재는 일찍 '화가의 삶'을 모색했다고 합니다.

여기서 중요한 것은 그가 '명문가 출신의 학식을 갖춘 화가'라는 독특한 위상을 지녔다는 거예요. 경제적으로는 궁핍했어도 당대의 이름 높은 문인인 김창흡(1653 ~1722)에게 글을 배웠습니다. 정선과 친분이 있었던 박사해라는 사람은 그에 대해 '그림이 뛰어날 뿐만 아니라 성리학에도 깊은 지식을 지녔다'고 평했어요. 정선은 1711년부터 스승 김창흡과 함께 금강산 여행을 하며 그림을 그렸는데, 이후 금강산을 그린 많은 작품이 나왔습니다. 영조 때 유명한 시인이자 같은 김창흡 문하에 있던 사천 이병연(1671~1751)도 곧잘 동행했다고 합니다. 당시 '시는 사천, 그림은 겸재'라는 말도 있었다고 하네요.

"우리 강산의 실제 모습을 그려야겠다"

정선은 마흔 살이 넘어서야 김창흡의 큰형인 김창집의 도움으로 관직에 나설 수 있었고, 1740년부터 4년 넘게 양천현령을 지냈습니다. 양천현령은 지금의 서울 강서구청장에 해당하는 관직이에요. 이때 한강을 사이에 두고 이병연과 떨어져 있었는데, 이병연이 시를 보내면 정선이 그림으로 화답한 작품이 한강과 서울 주변을 그린 '경교명승첩'입니다.

당시 영조 임금은 화가 정선을 매우 아꼈다고 합니다. 정선은 1756년(영조 32년) 종2품 벼슬인 지중추부사라는 자리에 임명됐는데, 조선 시대 화가였던 사람이 오른 벼슬 중 가장 높은 자리였다고 해요.

정선이 화가로서 가장 높은 평가를 받는 부분은 '진경산수화(眞景山水畵) 개척'에 있습니다. 진경산수화라는 게 뭘까요? 중국 산수화를 본떠서 가본 적도 없는 상상의 풍경을 그리는 것이 아니라, 눈앞에 보이는 우리나라의 '실제 풍경'을 화폭에 담았던 겁니다. 어느 순간 '우리 강산이 이렇게 아름다운데 굳이 중국 산수화를 따라 그릴 필요가 있을까'라는 각성을 했을 테죠. 진경산수화는 김홍도의 풍속화와 함께 18세기 조선 미술에 새롭게 나타난 장르라고 평가됩니다.

75세 때인 1751년 작품인 '인왕제색도'는 관념이 아니라 이 같은 실제 풍경을 그린 대표작입니다. 평생의 벗이었던 이병연이 병에 걸려 위중해지자 그의 집을 방문해 그렸다고 합니다. 여름날 소나기가 내린 후 개기 시작하는 하늘 아래 웅장한 모습을 드러내는 서울 인왕산의 모습을 묘사했습니다. 아직 물기가 남은 거대한 암벽을 진한 먹으로 여러 번 그린 반면 다른 산들은 빠른 필선으로 간략하게 표현해, 인왕산의 육중한 골격을 더욱 두드러지게 했죠.

'인왕제색도'와 함께 국보로 지정된 또 다른 정선의 대표작이 '금강전도'입니다. 겨울 금강산인 '개골산'을 그린 것으로, 금강산의 수많은 봉우리가 한눈에 들어오도록 '하늘에서 내려다본 시점'으로 그린 스케일 큰 작품입니다.

단순 재현이 아닌 철학적인 재해석

그런데 정선의 진경산수화를 좀 더 자세히 들여다보면 그저 경치를 실감 나게 화폭에 옮긴 데서 그치지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 여섯 가지로 정리해 보겠습니다.

①앞에서 설명한 것처럼 정선은 당대 선비들 중에서도 뛰어난 학식과 교양을 갖춘 인물이었습니다. ②'인곡유거' 등의 그림에서 보듯, 시정(詩情)을 중시하는 중국 남종화풍 산수화라는 기존의 장르를 수련해서 스스로 잘 소화한 뒤에 진경산수화의 단계로 나아갔습니다.

③이처럼 탄탄한 기본기 위에서 출현한 정선의 진경산수화는 다양한 화법을 통해 특정 부분을 강조하거나 과장하는 반면 또 다른 부분은 거칠게 표현하거나 생략하는 모습으로 풍경의 특징을 드러냈습니다. 예를 들어, '금강전도'에선 뾰족한 바위산과 숲 우거진 토산을 점과 선으로 훌륭하게 표현했습니다. 그러면서도 그곳이 어딘지 많은 사람이 그림만 보고서도 금세 알 수 있게 했죠. ④정선은 산수화뿐 아니라 인물화와 동물 그림에도 뛰어났으며, 색채도 잘 쓴 화가였습니다. 그래서 자화상으로 추정되는 '독서여가도' 같은 작품이 나올 수 있었죠.

⑤그 결과 정선은 자신의 산수화에 철학을 담아낼 수 있었습니다. 우리는 정선 산수화 속 깎아지른 듯한 바위와 거침없는 폭포를 그린 웅장하고 강렬한 필치에서 세속의 잡다한 욕망에 물들지 않고 절개를 지키며 자신의 세계를 완성해 가는 고고한 선비의 모습을 연상하게 됩니다.

⑥정선은 때로는 한 봉우리나 호수를, 때로는 수많은 봉우리 전체를 하나의 화폭에 담아내고 특유의 화법으로 그림으로써 풍경에 주관적인 시각과 정서를 깃들여 재해석했습니다. 이것은 여행을 떠나 마주한 풍경을 자신의 카메라에 주관적인 시각으로 담아내는 현대인의 행동과 비슷한 데가 있습니다. 겸재 정선이 21세기에 다시 주목받는 이유 중 하나가 아닐까 생각해 봅니다.

-

- ▲ 정선의 대표작 ‘금강전도’(18세기 중엽)입니다. 위에서 내려다본 시점으로 금강산 봉우리를 그렸어요. /호암미술관

-

- ▲ 한강과 서울 주변을 그린 ‘경교명승첩’(1740~1741)은 이병연이 보낸 시에 정선이 화답한 작품이지요. /호암미술관

-

- ▲ ‘독서여가도’(1740~ 1741)의 일부분. 사랑방 앞 툇마루에 앉아 꽃을 보고 있는 선비가 그려져 있어요. 겸재의 자화상으로 추정돼요. /호암미술관