신문은 선생님

[뉴스 속의 한국사] '금도끼 은도끼' 산신령, 그리스 신화 속 '헤르메스'였대요

입력 : 2025.04.24 03:30

| 수정 : 2025.04.24 04:49

한국 문화 속 '그리스 신화'

-

- ▲ 3세기 초 로마 제국에서 제작된 헤라클레스 조각상. 기원전 4세기 그리스에서 만들어진 원작을 모방한 작품이에요. 3m 높이 규모로, 근육질의 우람한 헤라클레스 모습이에요. /위키피디아

그런데 그리스 신화가 우리 문화에 영향을 미친 것은 최근의 일만이 아닙니다. 최소한 서기 8세기 신라 때로 올라간다고 할 수 있습니다. 정말이냐고요?

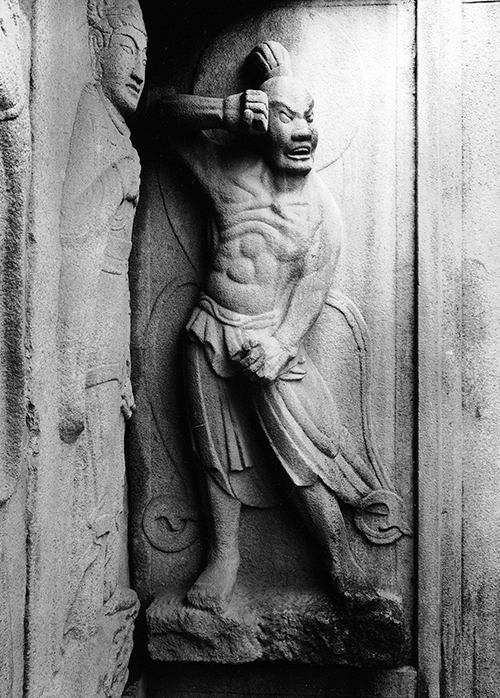

석굴암 금강역사는 알고 보니 '헤라클레스'

옛 신라의 도읍이었던 경북 경주의 대표적인 문화유산으로 서기 8세기에 만들어진 석굴암을 들 수 있습니다. 석굴암 입구 좌우에서는 대단히 인상적인 높이 212㎝의 두 불상을 볼 수 있는데요. 다른 불상과는 달리 온몸의 근육이 사실적으로 묘사돼 금방이라도 벽을 뚫고 나올 듯한 금강역사(金剛力士)상입니다. '금강저'라는 몽둥이를 들고 석가모니의 신변을 지키는 수호신으로, 우리나라 절에선 탑이나 사찰의 문을 지키는 형상으로 만들어졌죠.

그런데 그리스 신화에서 신(神)이 아니면서 가장 힘센 영웅으로 묘사된 존재가 누군지 아시나요? 바로 제우스와 인간 여인 사이에서 태어난 헤라클레스입니다. 그가 이룬 12가지 대업(大業) 중에서 첫 번째 일이 네메아 골짜기에 사는 불사신 사자를 죽인 무용담입니다. 이후 그는 사자 가죽을 걸치고 사자를 때린 몽둥이를 들고 다녔다고 합니다.

기원전 4세기 그리스 북쪽 마케도니아의 알렉산드로스 3세(알렉산더 대왕)는 동쪽 페르시아를 정복하면서 인도 북서부까지도 영향력을 미쳤어요. 여기서 고대 그리스 미술이 불교 미술과 섞이는 '간다라 미술'이 발전하게 됩니다.

이때 인도의 불교 미술을 보면 신체의 근육이 두드러지게 표현된 금강역사상이 사자 가죽이나 몽둥이를 든 모습으로 형상화됩니다. 헤라클레스의 모습을 갖다 쓴 것이죠. 간다라 미술은 중국을 거쳐 우리나라까지 영향을 미쳤으니, 그리스 신화 속 헤라클레스의 모습이 근육질 몸매를 자랑하는 듯한 석굴암의 금강역사가 됐다고 할 수 있겠습니다.

'당나귀 귀 임금님'은 미다스 왕? 경문왕?

'마이더스의 손'이라는 말이 있죠. 손대는 일마다 대박이 터지는 사람을 말하는 것으로, 그리스 신화에 등장하는 프리기아(현 튀르키예 중서부)의 왕 미다스(Midas)에서 비롯된 것입니다. 미다스 왕이 술의 신 디오니소스에게 '손에 닿는 것은 모두 황금으로 만들어 달라'고 간청했더니 실제로 그렇게 됐는데 사랑하는 딸까지도 황금이 돼 버리자 원상 복구를 애걸했다는 얘기에서 비롯된 말입니다.

이 왕과 관련된 이야기는 또 있습니다. 음악의 신 아폴론이 숲의 신 '판'과 악기 연주 시합을 했는데, 심판을 맡은 미다스 왕이 판의 손을 들어줬어요. 화가 난 아폴론은 미다스 왕의 귀를 잡아당겨 당나귀 귀처럼 길어졌다고 합니다. 미다스 왕은 긴 귀를 모자로 가리고 다녔지만 이발사에게만큼은 이 귀를 보여줄 수밖에 없었죠. 말하고 싶어도 꾹 참았던 이발사는 어느 날 땅에 구멍을 파고 외쳤답니다. "임금님 귀는 당나귀 귀~!" 훗날 그 자리에 생긴 갈대밭에서 그가 외친 소리가 들렸다고 합니다.

여기까지 듣고 '어! 이거 우리나라 얘기 아니에요?'라고 의문을 지닐 사람이 분명 있을 겁니다. 맞습니다. '삼국유사'에 기록된 신라 48대 왕 경문왕(재위 861~875)의 이야기와 매우 비슷합니다. 왕위에 오르자 왕의 귀가 갑자기 길어졌는데 태후와 궁인들도 이 사실을 몰랐고, 오직 두건을 만드는 장인만 알고 있었다고 합니다. 이 사람은 평생 비밀을 지키다 죽을 때가 돼서야 대나무 숲으로 들어가 "임금님 귀는 당나귀 귀~!"라고 외쳤는데 바람이 불 때마다 그 소리가 들렸다는 것입니다.

아일랜드와 중앙아시아 등 다른 지역 곳곳에서도 비슷한 이야기가 주인공이 바뀌어 전해진다고 합니다. 이 이야기가 실크로드를 거쳐 신라까지 전파됐고, 이것이 신라 왕의 스토리로 각색됐던 것으로 보입니다. 유럽이나 중동에서 만든 것으로 보이는 유리잔과 보검이 신라에 전해진 것으로 보아 충분히 가능한 문화 교류였을 것입니다. 다만 경문왕의 이야기에선 신라 말기 진골 귀족들의 권력 다툼으로 나라가 혼란한 상황에서 6두품 지식인들이 비판의 목소리를 내기 시작한 것을 '대나무 숲'에 빗댔거나, 백성들이 임금을 줏대 없다고 비판하는 의미를 '당나귀 귀'에 담았다는 해석도 있습니다.

이런 식으로 세계에 퍼진 비슷한 이야기는 많습니다. 페로 동화의 '신데렐라'가 우리나라의 '콩쥐 팥쥐'와 비슷하다고 느끼는 사람이 많을 것인데, 유사한 이야기가 세계에 1000종이나 있다고 합니다.

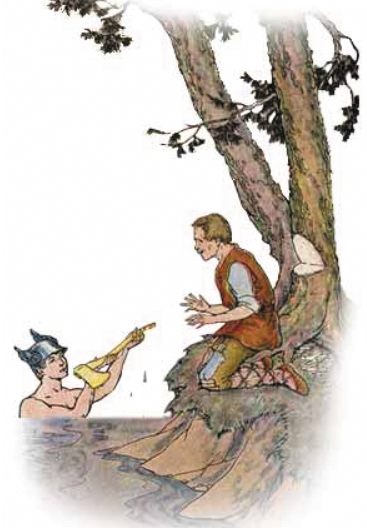

금도끼를 들고 나타난 '헤르메스 신'

우리에게 '이솝'이라는 영어식 이름으로 잘 알려진 기원전 7~6세기 그리스의 아이소포스는 수백 편의 우화를 남긴 인물인데요. 그중 이런 이야기가 있습니다. 어느 나무꾼이 실수로 도끼를 강물에 빠뜨린 뒤 울고 있었는데, 갑자기 누군가 물속에서 나타났습니다. 그는 그리스 신화의 올림포스 12신 중 하나로 마침 그곳을 지나가던 전령의 신이자 여행자의 신 '헤르메스'였어요. 헤르메스는 나무꾼에게 이렇게 말해요. "이 금도끼가 네 도끼냐?" 이 이야기를 접한 한국인들은 놀라기 십상이겠죠.

네. '강물'을 '연못'으로, '헤르메스 신'을 '산신령'으로 바꾸기만 하면 우리 전래 동화로 알려졌던 '금도끼 은도끼'와 거의 똑같은 이야기가 됩니다. 나중에 마음씨 고약한 사람이 일부러 도끼를 물에 빠뜨린 뒤 거짓말을 하자 벌을 받았다는 부분까지도 똑같습니다. 우리나라에선 대한교육회가 1906년에 간행한 '초등소학' 책에서 이 이야기가 처음 소개됐다고 하는데, 아마도 개항기인 19세기 말에 유입된 이 이야기가 전래 동화로 번안된 것 같습니다. 일본에서는 에도 시대 이야기로 각색됐고, 인도에선 힌두교 여신이 등장한다고 합니다. 옛날에도 세계는 이렇듯 문화 교류를 했습니다. 다만 지금보다 속도가 느렸을 뿐.

-

- ▲ 경주 석굴암 입구에 있는 금강역사상(좌상). 헤라클레스 조각상처럼 근육질의 몸매를 하고 있습니다. /국립중앙박물관

-

- ▲ 17세기 이탈리아 화가 안드레아 바카로가 그린 ‘미다스 왕’. 당나귀 귀를 하고 있어요. 미다스 왕이 아폴로의 노여움을 사 당나귀처럼 귀가 길어졌다는 이야기는 세계 곳곳에서 번안돼 전해지지요. /위키피디아

-

- ▲ 20세기 초 미국에서 발간된 ‘이솝 우화’ 책에 실린 삽화. 전령의 신 헤르메스(왼쪽)가 물속에서 나타나 나무꾼에게 금도끼를 주고 있어요. /미 의회도서관