신문은 선생님

[사소한 역사] 사진 때문에 사실적 그림 무의미해지자 화가의 주관적인 인상 담기 시작했죠

입력 : 2025.04.22 03:30

인상주의

-

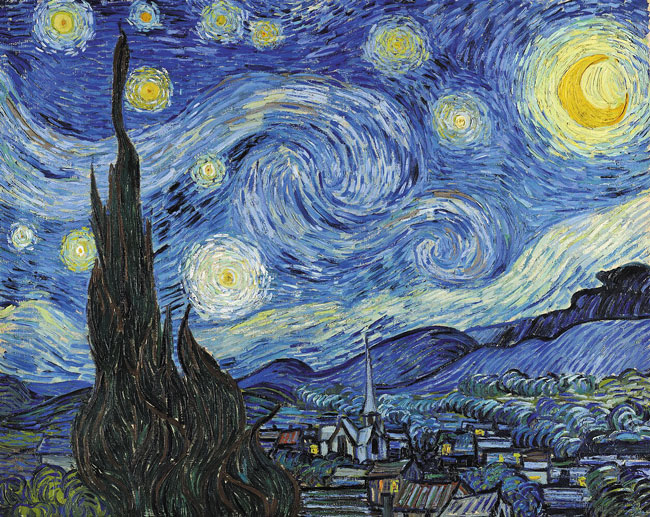

- ▲ 반 고흐의 '별이 빛나는 밤'. 고흐는 자신의 주관을 담아 밤 풍경을 표현했어요. /위키피디아

19세기 중반 사진기가 발명되기 전까지 서양 미술계에서는 인물 모습을 그대로 화폭에 옮겨 담는 초상화가 유행했어요. 17~18세기의 바로크 미술과 19세기의 사실주의 미술 작품을 보면 이 경향을 알 수 있죠. 특히 렘브란트와 같은 유명한 화가가 그린 초상화는 단순히 외형 묘사에 그치지 않았어요. 그의 작품 '니콜라스 툴프 박사의 해부학 강의'를 보면 마치 사진을 찍듯이 그대로 장면을 기록하겠다는 의도가 보이죠.

19세기 사실주의 미술 사조는 과장하거나 감성을 섞지 않고 현실을 있는 그대로 그려내려는 의도를 갖고 있어요. 쿠르베, 도미에를 비롯한 사실주의 화가들은 서민들의 생활상이나 빈민가 풍경처럼 삶의 면모를 그대로 나타내는 작업에 몰두했죠.

그러나 1839년 최초로 상업용 카메라가 등장하자 종전 초상화 고객들은 사진으로 발길을 돌렸어요. 사진기는 화가들에게 위협이 됐습니다.

하지만 사진이 현실을 그대로 담아낸다면, 화가는 사진이 담아낼 수 없는 감각과 분위기를 표현하면 되는 것이죠. 이런 배경에서 등장한 화풍이 바로 '인상주의'예요. 프랑스 평론가 루이 르루아는 클로드 모네의 그림을 보고 '단지 인상에 불과하다'고 혹평했는데, 이후 이 말이 모네를 비롯해 비슷한 화풍의 그림을 통칭하는 표현으로 굳어졌답니다.

모네는 눈에 보이는 모습 그대로가 아니라, 자기의 주관적인 인상을 화폭에 표현했어요. '빛의 화가'라고도 하는 모네는 시간과 날씨에 따라 변화하는 빛을 집요하게 관찰하고, 이를 다양한 색채로 표현했지요. 빈센트 반 고흐 역시 대표적 인상주의 화가입니다. 우리에게도 친숙한 고흐의 작품 '별이 빛나는 밤'(1889)은 고흐가 프랑스 남부의 한 정신병원에 입원했을 때 그렸다고 해요. 그런데 고흐는 병실 밖 풍경을 사실적으로 옮긴 것이 아니라, 자신의 기억과 감정을 결합해 새로운 장면을 만들어냈다고 합니다. 실제로 그림 속 교회의 뾰족한 탑은 프랑스 남부 지역이 아니라 고흐의 고향 네덜란드의 풍경을 떠올리게 하지요.

인상파 화가들은 인간만의 감성과 표현법으로 작품을 남겼어요. 이번에도 인간은 어떤 방식으로 위기를 극복할지 궁금합니다.