신문은 선생님

[숨어있는 세계사] 프랑스혁명 후 퍼진 징병제… 러·우 전쟁으로 다시 확산되죠

입력 : 2025.04.16 03:30

징병제

-

- ▲ 기원전 7세기 그리스 지역에서 제작된 것으로 추정되는 꽃병의 그림. 투구와 갑옷을 착용하고 창과 방패를 든 중장보병들이 그려져 있어요. /위키피디아

징병제는 성별이나 나이, 건강 상태 등 일정한 조건을 갖춘 국민을 의무적으로 입대시키는 제도예요. 이는 우리나라를 비롯해 몇몇 국가들만 채택하고 있는 정책인데요. 최근엔 징병제를 확대하거나 재도입을 검토하고 있는 유럽 국가들이 늘어났다고 합니다. 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 국제 정세가 불안정해졌기 때문이에요. 오늘은 징병제의 역사를 알아보겠습니다.

자유 병역과 강제 병역

모든 나라는 자국의 안보를 지키기 위해 군대를 두고 있어요. 그리고 군대에 갈 사람을 모집하기 위해 국가별 사정에 맞는 병역 제도를 갖고 있지요. 병역 제도엔 크게 '자유 병역'과 '강제 병역'이 있어요. 자유 병역은 군 복무를 희망하는 사람들로 군대를 구성하는 것을 말해요. 모병제가 대표적입니다.

한편 강제 병역은 개인의 의사와 상관없이 일정한 조건에 적합한 국민을 군대에 보내 복무시키는 것을 말해요. 흔히 징병제라고 하죠. 징병제는 국가의 필요에 따라 국민을 군에 동원할 수 있다는 이점이 있지만, 그 역사는 길진 않답니다. 근대 이전까지는 주로 시민들이 스스로 군대에 입대해 싸우거나, 돈을 받고 싸우는 용병을 고용해 전쟁을 하는 형태였거든요.

고대 그리스·로마군은 스스로 무장

고대 그리스에서 군대는 대부분 군인이 되길 희망하는 시민들로 구성됐습니다. 아테네와 같은 도시국가에선 '호플리테스'라고 부르는 중장보병들이 군대의 주를 이뤘어요. 창과 검, 방패를 들고 청동 투구와 갑옷을 입은 보병이었죠.

그런데 이 무기와 갑옷은 국가가 지급한 것이 아니었어요. 전쟁이 나면 시민들이 자비로 무장을 갖추고 참여했지요. 당시엔 군 복무가 시민이 정치적 권리를 행사하기 위한 의무이자 권리로 여겨졌어요. 무기와 갑옷은 값이 꽤 나갔기 때문에, 스스로 무장을 할 수 있는 중산층 이상의 남성만 군대에 갈 수 있었죠. 반면 여성과 노예, 외국인은 병역은 물론 정치 참여도 할 수 없었어요.

로마는 초기 공화정 시절에 시민군 체제를 유지했어요. 전쟁이 나면 주로 자영농들을 군인으로 동원했는데, 이들은 그리스처럼 자비를 들여 스스로 무장해야 했어요.

하지만 로마가 이탈리아반도를 넘어 지중해 전역으로 영토를 넓히면서, 장기간 원정과 전투를 감당하기엔 자영농 중심의 시민군으로는 한계가 있었죠. 결국 기원전 2세기 말, 로마는 군제 개혁을 단행해 빈민들도 군 복무를 할 수 있도록 합니다. 하지만 병사들은 점차 국가보단 자신을 이끄는 장군에게 충성했어요. 자신의 장군에게서 토지와 금전적 보상을 받으면서 점차 장군의 사병(私兵)이 되어간 거죠.

이런 경향은 시간이 흐르며 용병 제도로 이어지게 됩니다. 중세 유럽에 들어서면서 전문적으로 전투를 수행하는 직업 용병 집단들이 등장한 거죠. 근대 이전까지 많은 유럽 국가들은 자국 병력과 함께 많은 수의 용병을 군대에 편성했어요. 하지만 용병은 계약 조건에 따라 소속을 바꾸는 등 신뢰성 문제가 있었고, 대개 외국인이어서 자국 병사들과 협동 작전을 수행하는 데에도 어려움이 많았습니다.

프랑스 혁명 이후 징병제 확산

18세기 프랑스 혁명기에 등장한 징병제는 근대 국가가 오늘날과 같은 상비군 체제를 갖추는 데 결정적인 전환점이 되었습니다. 프랑스는 1789년 혁명을 통해 왕정을 무너뜨리고 공화국을 선포하지요. 그리고 군주 루이 16세를 단두대에서 처형합니다.

당시 유럽 각국의 군주들은 혁명의 불씨가 자국으로 번질 것을 두려워해 '대(對)프랑스 동맹'을 결성하고 프랑스와의 전쟁에 나섰습니다. 프랑스는 자국을 지키기 위해 1793년 징집령을 내리고, 18세에서 25세 사이의 건강한 남성을 징집하기 시작했어요. 이로 인해 프랑스 군대 규모는 기존 30만 수준에서 단기간에 64만명 이상으로 급증했습니다.

여기에 애국심과 혁명 정신에 고무된 시민들의 자발적인 입대까지 이어지면서, 1794년 프랑스는 100만명이 넘는 대규모 군대를 보유하게 됩니다. 이들은 용병과는 달리 강한 민족의식과 애국심으로 뭉쳐 있었지요.

징병제는 병력 충원이 용이하고 유지 비용도 상대적으로 적게 들어 프랑스 혁명기 동안 큰 효과가 나타났죠. 이 경험을 계기로 다른 유럽 국가들도 징병제를 채택하게 됩니다.

러·우 전쟁으로 재도입 논의도

특히 두 차례의 세계대전 동안에는 대규모 병력을 신속하게 확보해야 했기 때문에 많은 국가가 징병제를 유지할 수밖에 없었어요. 냉전 시기부턴 군대의 규모보다는 전문성과 효율성이 중시되면서 많은 나라가 징병제를 폐지하고 모병제로 전환하기 시작합니다. 주요 국가 중엔 먼저 영국이 1960년대 징병제를 폐지하고 모병제를 도입했어요. 냉전이 종식된 1990년대부터는 프랑스를 비롯해 이탈리아, 독일 등도 잇따라 징병제를 폐지하고 모병제로 전환했지요.

그런데 최근 러시아·우크라이나 전쟁이 3년이 넘게 이어지면서, 유럽에서는 징병제를 확대하거나 재도입하려는 움직임이 나타나고 있습니다. 특히 러시아와 가까운 발트해 연안 국가들과 스칸디나비아반도 국가들에서 이런 경향이 두드러지고 있지요.

라트비아는 작년에 징병제를 부활시켰고, 이미 남녀 대상 징병제를 시행하고 있는 노르웨이와 스웨덴은 국방 예산을 늘리고 징집병과 예비군을 늘리는 정책을 추진하고 있어요. 또한 독일, 영국, 루마니아, 체코 등도 징병제 부활을 두고 논의를 하고 있는 상황입니다.

-

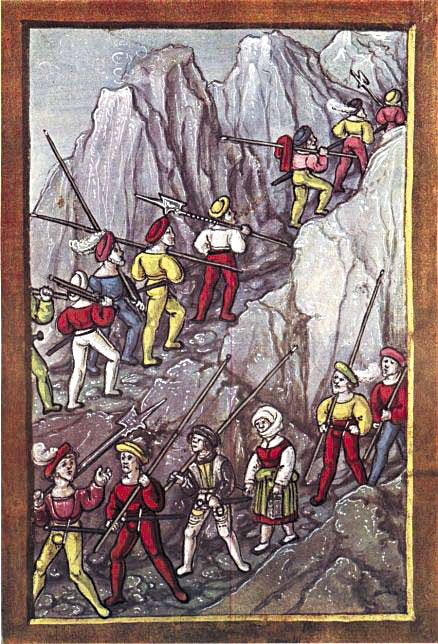

- ▲ 알프스산을 넘고 있는 스위스 용병들. 16세기에 그려졌어요. 근대 이전 많은 유럽 국가들은 용병을 주요 전투원으로 활용했습니다. /위키피디아

-

- ▲ 1792년 프랑스 혁명군이 프로이센·오스트리아 연합군에 승리한 ‘발미 전투’를 묘사한 그림이에요. 프랑스는 징집령을 내려 유럽의 군주제 국가들의 동맹에 맞섰죠. /위키피디아

-

- ▲ 2022년 11월 라트비아의 훈련장에서 NATO(북대서양조약기구)군 탱크들이 사격 연습을 하는 모습. 라트비아는 최근 징병제를 다시 도입했습니다. /로이터 뉴스1