신문은 선생님

[숨어있는 세계사] 돛 달고 '대항해 시대' 연 범선, 바람 따라 세계화 이끌었죠

입력 : 2025.04.09 03:30

선박 기술

-

- ▲ 고대 그리스의 삼단 노선 함대를 추정해 만든 이미지. 아테네는 이 함선을 이용해 해양 패권을 장악했지요. /위키피디아·워싱턴 내셔널 갤러리·미 해군역사유산사령부

역사 속에서 선박 기술은 전쟁의 승패와 국가의 흥망성쇠를 좌우하는 중요한 요소였는데요. 오늘은 선박 기술의 발전이 어떻게 세계사의 흐름을 바꿨는지 살펴보겠습니다.

아테네 전성기 이끈 '삼단 노선'

고대 그리스의 도시국가 아테네는 강력한 해군력을 기반으로'해양 제국'을 건설했습니다. 이는'삼단 노선(트리에레스)'이라는 선박 덕분에 가능했지요. 이 배는 노를 젓는 군사인 노군들을 세 층으로 나눠 배치해 삼단 노선(櫓船)이라고 부릅니다. 삼단 노선은 길이가 길고 폭이 좁은 형태로, 뱃머리에는 청동을 덧댄 충각(衝角)을 장착해 적함을 들이받는 전술에 특화돼 있었습니다. 배에는 100명 이상의 노군과 활로 원거리 공격을 하는 궁병, 창을 들고 적함에 직접 올라가 백병전을 벌이는 창병들도 함께 탑승했지요. 삼단 노선은 선체가 가벼운 데다 노군이 많아 기동성이 뛰어났습니다.

아테네는 이 함선을 가장 적극적으로 개발하고 운용한 국가였습니다. 기원전 5세기, 아테네를 비롯한 그리스 연합군은 페르시아 제국과 전쟁을 벌였는데요. 전쟁의 흐름을 결정지은 살라미스 해전(기원전 480년)에서 그리스는 삼단 노선을 앞세워 페르시아 함대를 대파했습니다. 페르시아 함선 역시 삼단 노선과 유사한 구조였지만, 노군들의 숙련도와 기동성은 그리스에 뒤처졌지요. 그리스는 이 전투에서 페르시아 함선 약 300척을 침몰시켰어요. 반면 그리스 함선의 피해는 40척 정도에 불과했다고 전해집니다.

전쟁 이후 아테네는 다른 그리스 도시국가들과 '델로스 동맹'을 결성해 해양 패권을 장악했어요. 지중해의 해양 제국으로 발전한 아테네는 동맹국들에 민주주의를 전파했고, 경제와 정치 분야에서 영향력을 확대해 나갔죠. 아테네가 '민주주의의 황금기'로 불리는 전성기를 맞이하는 데 삼단 노선이 결정적인 역할을 한 것입니다.

범선, '대항해 시대'를 열다

문명이 발전하며 인류는 더 먼 바다로 나아가고자 했습니다. 범선(帆船)은 돛을 달아 바람을 이용해 이동하는 선박을 말합니다. 범선은 여러 문화권을 이어주는 역할을 했는데요. 대표적인 사례로 중국식 범선인 '정크선(Junk ship)'이 있습니다. 이름의 유래에 대해 여러 설이 있으나, 당시 '큰 배'를 가리키는 중국어 '전커'가 서양에 전해지면서 '정크(Junk)'로 변형됐다는 설이 널리 알려져 있습니다. 보통 쓰레기를 정크라고 하는데 그 뜻과는 상관이 없답니다.

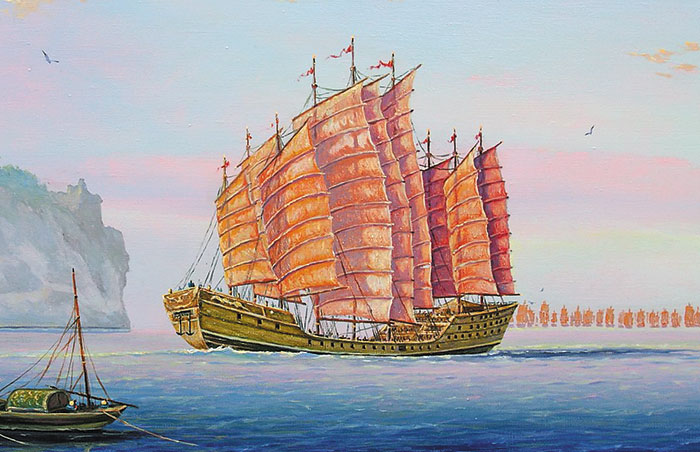

기원전 한나라 때 개발된 정크선은 항해 기술과 함께 돛, 선체 구조 등이 발달하며 점점 더 원양항해에 적합한 선박으로 진화했어요. 돛의 각도를 조절하는 항해술이 발달하며 노 없이도 먼바다로 나갈 수 있게 된 거죠. 내부는 격벽(칸막이) 구조로 외부 충격을 받아도 배의 일부만 침수되도록 해 안정성을 높였어요. 또한 여러 개의 크고 작은 돛을 설치해 풍향에 따라 방향을 조절하고, 바닥은 평평해 얕은 해안에도 쉽게 접안할 수 있었습니다.

정크선은 명나라 시기 이뤄진 '정화의 원정(1405~1433)' 때 크게 활약합니다. 명나라 환관이었던 정화가 이끈 원정대는 7차례에 걸쳐 동남아시아와 인도, 동아프리카 국가들까지 항해하며 명의 위세를 세계에 알렸어요. 당시 사용된 정크선 중 일부는 길이가 120m가 넘는 것도 있었다고 전해져요. 하지만 명은 자국이 문명의 중심이라 여겨 외부 문물에 큰 관심을 갖지 않았고, 정화의 원정이 끝난 이후엔 점차 해외 진출을 중단합니다. 특히 해상 진출을 통제하는 해금(海禁) 정책까지 시행하면서 중국의 해양 기술 또한 정체되고 말죠.

한편 유럽에선 15세기부터 17세기까지 범선 '캐러벨'이 널리 사용되는데요. 대항해시대 초기 스페인과 포르투갈이 장거리 항해에 많이 사용했죠. 20~30m 길이로 비교적 크기가 작고, 다양한 모양과 크기의 돛을 장착해 기동성이 좋았지요. 캐러벨로 인해 '범선 시대'가 열리자, 연안에서 벗어나 원양항해가 가능한 선박들이 연이어 등장합니다.

대형화된 무장 범선인 '갤리언'은 16세기부터 유럽과 아메리카·아시아 대륙을 잇는 글로벌 무역망의 핵심이 됐습니다. 필리핀과 멕시코를 오가는 마닐라~아카풀코 무역 항로를 통해 아시아와 유럽을 연결하며 세계화의 초기 단계를 이끌기도 했죠. 갤리언의 등장으로 서구 열강들의 해상 패권 경쟁과 식민지 쟁탈전도 본격화됩니다.

철갑선과 함께 군비경쟁 시작돼

19세기 등장한 철갑선은 해전의 양상과 국제 정세까지 바꿔놓았습니다. 새로운 동력인 증기기관의 등장으로 선박은 더 이상 바람에 의존할 필요가 없어졌지요. 자체 동력으로 배를 움직일 수 있게 되자 선박은 무게 설계에서도 훨씬 자유로워졌습니다. 나무 대신 철로 군함을 만들기 시작했고, 배에는 거대한 함포가 설치됐어요. 이로 인해 해상 백병전은 점차 사라지고 장거리 포격전이 해전의 중심이 됩니다.

철갑선의 등장은 곧 열강들의 해군 기술 경쟁을 불러왔습니다. 1906년 영국 해군이 선보인 '드레드노트'는 '거함거포주의(巨艦巨砲主義)'의 시작을 알리는 상징적인 전함이에요. 대형 함포(12인치) 10문을 장착한 드레드노트는 사거리와 화력에서 이전의 군함들을 압도하는 모습을 보여줬는데요. 충격을 받은 각국 해군은 이와 유사한 크기의 전함을 건조하기 시작했죠. 특히 영국과 독일의 군비경쟁은 유럽의 패권 다툼에 기름을 부었고, 이 갈등은 곧 제1차 세계대전으로 이어지기도 했습니다. 세계사의 주요 전환점마다 선박 기술이 중요한 역할을 해왔던 셈입니다.

-

- ▲ 명나라 시기 ‘정화의 원정’에 동원됐던 범선의 모습을 추정해 그린 그림이에요. 당시 7차례에 걸쳐 원정을 떠난 정화의 함대는 인도양을 거쳐 동아프리카까지 진출하지요. /위키피디아·워싱턴 내셔널 갤러리·미 해군역사유산사령부

-

- ▲ 16세기부터 유럽에서 사용된 대형 범선 갤리언을 그린 그림. 갤리언은 대륙을 왕복하는 무역선뿐 아니라 군함으로도 쓰였죠. /위키피디아·워싱턴 내셔널 갤러리·미 해군역사유산사령부

-

- ▲ 영국 군함 드레드노트가 건조된 후 서구 열강들 사이 군비경쟁이 심화됩니다. /위키피디아·워싱턴 내셔널 갤러리·미 해군역사유산사령부