신문은 선생님

[사소한 역사] 1960년대 쌀 부족 해결하려 밀가루 소비 장려… 라면·빵·국수 적극 개발됐대요

입력 : 2025.03.11 03:30

쌀 관리 정책

-

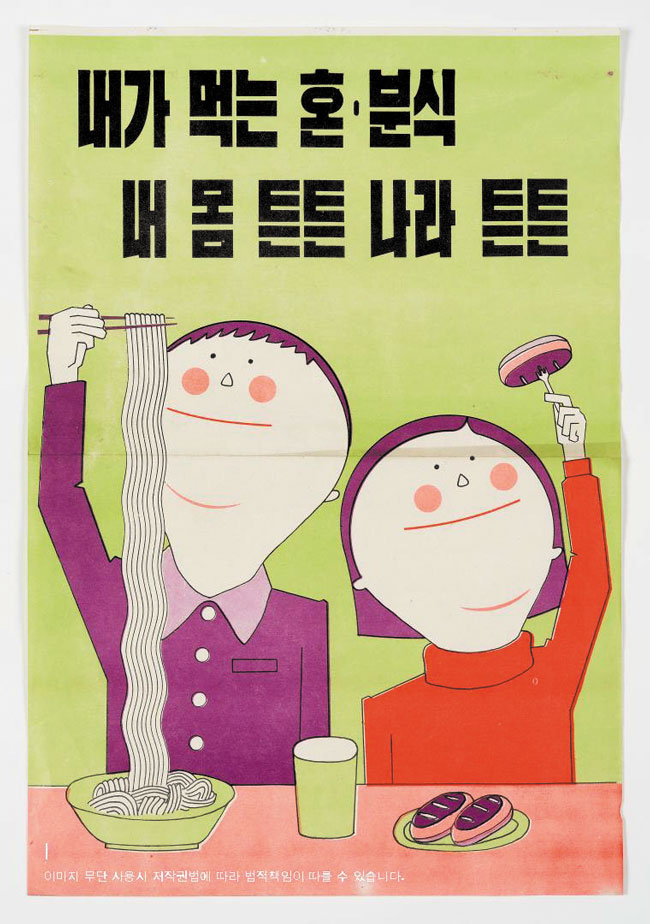

- ▲ 혼·분식 장려 포스터예요. 남성과 여성이 국수와 빵을 먹고 있네요. /한국민속대백과사전

쌀은 우리나라의 오랜 주식이에요. 이 때문에 쌀을 안정적으로 공급하는 것은 매우 중요한 문제였어요. 조선 시대엔 큰 가뭄이 들거나 흉년으로 기근이 발생하면 '금주령'이 내려질 때가 있었어요. 당시 술은 쌀과 보리 등 곡식을 발효시켜 만들었거든요. 사람들이 먹을 식량이 부족한 마당에 곡식으로 술을 만드는 것은 당연히 권장되지 않았죠. 금주령은 곡식이 부족해 '보릿고개'라고 불린 봄과 여름에 주로 내려졌어요. 그리고 추수를 해서 곡식이 풍족해지는 가을에 해제되는 것이 일반적이었어요.

20세기가 되어서도 우리나라에서는 종종 쌀이 부족했어요. 그래서 일제강점기부터 광복 이후까지도 쌀을 절약하자는 절미(節米) 운동이 시행되었답니다.

일제강점기 땐 일본의 쌀 부족 문제를 해결하기 위해 한반도에서 쌀 생산량을 늘리는 '산미증식계획'이 실행됐어요. 동시에 조선총독부는 절미 운동을 펼쳐 한반도에서 가능한 한 많은 쌀을 일본으로 가져가려고 했죠.

1950년대에는 6·25전쟁의 여파로 식량이 부족했고, 곡물 가격이 급등해 굶는 사람이 많았어요. 그래서 당시엔 쌀을 원료로 하는 술·떡·과자 제조를 금지하는 절미 운동이 시행됐답니다. 이 같은 흐름은 1960년대에도 계속됐는데요. 심지어는 무미일(無米日), 즉 쌀이 없는 날을 지정해 음식점 등에서 쌀밥과 쌀로 만든 음식을 팔지 못하도록 했죠.

1960년대엔 쌀 대신 잡곡과 밀가루를 먹자는 '혼분식 장려 운동'이 본격적으로 추진됐답니다. 이에 따라 쌀을 판매할 때는 잡곡을 섞어 팔아야 했고, 음식점에서도 쌀밥에 잡곡을 꼭 섞어야 했어요. 또한 학생들이 먹는 도시락에도 잡곡이 섞여 있는지 검사했답니다. 음식점에서는 특정 요일에는 밀가루로 만든 분식만 팔아야 했어요. 우리 식생활에서 빼놓을 수 없는 라면·빵·과자·국수 등이 이 시기에 적극적으로 개발되었답니다.

쌀 부족 문제는 경제 성장과 1970년대 초 등장한 '통일벼' 덕분에 점차 해결됐어요. 이 벼는 당시 다른 품종들보다 생산량이 30% 정도 높았어요. 이후 우리나라는 쌀을 안정적으로 자급자족할 수 있게 되었고, 더 이상 절미 운동과 금주령도 필요 없게 되었답니다.