신문은 선생님

[뉴스 속의 한국사] 1882년 체결된 조미수호통상조약… '관세 부과' 처음 규정됐죠

입력 : 2025.01.16 03:30

조선 말 관세 협상

-

- ▲ 1876년 강화도 조약 체결 당시 모습을 그린 삽화예요. 총 12조항으로 이뤄진 강화도 조약의 공식 명칭은 '조일수호조규'입니다. /위키피디아

관세는 국제 무역에서 교역 물품에 부과하는 세금으로, 주로 수입하는 상품에 부과해요. 관세는 국가 경제에 미치는 영향이 아주 큽니다. 특히 무역 의존도가 높은 우리나라는 관세에 민감할 수밖에 없죠. 그렇다면 과거 우리는 관세를 둘러싼 외교 협상을 어떻게 했을까요? 오늘은 조선 말 개항 과정에서 나타났던 관세 문제와 관세 협상에 대해 알아보겠습니다.

조선, 근대 질서로 편입되다

1876년 조선은 일본과 '강화도조약'을 체결했어요. 이는 조선이 근대 국제법상 처음으로 외국과 체결한 조약으로, 근대적인 국제 질서에 편입되는 계기가 됐죠.

강화도조약으로 조선은 부산을 비롯한 항구 3곳을 개방하고, 이곳에서 활동하는 일본 상인에 대한 치외법권을 보장하기로 했어요. 하지만 통상(通商)과 관련된 세부 내용은 추후 협상을 통해 결정하기로 했죠.

일본은 조선 경제에 침투하기 위해 '무관세'를 관철한다는 방침을 정하고 협상에 들어갔어요. 만일 조선이 이를 받아들이지 않으면 관세를 5%로 정한다는 대안까지 마련했죠. 그런데 실제 협상 과정에서 조선 측은 관세에 대해 별도 언급을 하지 않았습니다. 조약이라는 근대적 외교 형식을 잘 몰랐을뿐더러, 조약 체결을 단순히 전통적인 교린(교역과 왕래) 관계를 명문화하는 정도의 의미라고 생각했던 것으로 보여요. 결국 조선은 일본과의 상품 수출입에 붙는 세금을 부과하지 않기로 합니다.

무관세 무역을 보장받은 일본 상인은 본격적으로 국내 개항장으로 진출하기 시작했어요. 이들은 많은 상품을 들여와 저렴한 가격에 판매했고, 국내 상인들은 엄청난 적자를 보게 됐어요. 그제서야 조선 정부도 관세의 중요성을 차츰 인식하기 시작합니다. 1878년엔 개항장 중 하나였던 부산 두모진(豆毛鎭)에 해관을 설치하여 세금을 걷으려고 했어요. 그런데 일본과 체결한 조약에 따라 일본 상인에겐 관세를 부과할 수 없었기 때문에, 수출입 무역에 종사하는 우리나라 상인들에게 세금을 걷기로 했어요. 이때 부과된 세금은 수출품의 15%, 수입품의 24%였어요.

세금을 걷기 시작하자 곧 무역 물품의 가격이 급등했고, 이로 인해 우리나라 상인과 일본 상인의 거래가 크게 줄었어요. 그러자 일본은 조선에 세금 징수 철폐를 압박해 결국 두모진 해관의 세금 징수가 중단됩니다.

외교 협상으로 관세 다시 설정했죠

두모진 일을 겪은 후 조선 내에선 근대적인 관세 제도를 확립해야 할 필요성을 절감했어요. 이에 1881년 일본으로 조사시찰단을 파견해 약 4개월간 일본 제도를 시찰하며 관세에 각종 정보를 수집했어요.

이미 맺어진 통상조약 내용을 개정해야 한다는 논의도 떠오르기 시작합니다. 1880년 일본에 수신사로 파견된 개화파 김홍집은 수입 상품에 5%의 관세를 부과하는 안을 일본 측에 제안했어요. 하지만 일본은 교섭을 회피했죠.

1881년 조선은 다시 한번 수신사를 파견해 관세 문제를 논의했지만 별다른 성과를 거두지 못합니다. 이에 개화파들은 우선 서양 국가와 조약을 체결하면서 관세를 정하고, 그걸 근거로 일본에도 적용한다는 전략을 택하게 됩니다.

실제 1882년에 조선이 미국과 체결한 '조미수호통상조약'은 일본과 무관세 무역에 결정적인 변화를 가져옵니다. 당시 조선은 청나라 중재하에 미국과 교섭에 나섰어요. 이때 개화파 김윤식은 조선의 관세권을 보장하는 조항이 들어간 조약 초안을 제출했고, 청나라와 미국이 이를 받아들입니다. 조선은 수입품엔 10~30%의 관세율을, 수출품엔 5%의 관세율을 책정하죠. 관세 부과 규정을 둔 최초의 근대 조약이었어요. 당시 일본과 청나라는 서양 열강과의 조약에서 수입품에 대한 관세를 5%로 유지하고 있었는데, 그보다 훨씬 유리한 조건이었어요.

이렇게 되자 일본도 기존 무관세 입장에서 물러나 조선과 관세 협상을 진행하게 돼요. 조선은 수입품에 대해 10% 내외 관세율을 주장했습니다. 일본 측은 5%를 주장했죠. 당시 조선은 청나라를 상대로 맺은 통상조약에서 5%의 수입 관세율을 정했는데, 본인들(일본)에게도 같은 관세율을 적용하라는 것이었죠. 협상 끝에 관세율은 결국 8%로 정해졌습니다. 10%를 관철하는 데에는 실패했지만, 기존 무관세에 비해선 훨씬 나아진 것이었죠.

해관에서 관세 징수 담당

당시 조선은 관세 행정에 관한 경험이 전무한 상태였어요. 이 때문에 청나라가 파견한 독일인 외교·재정 고문 묄렌도르프에게 '총세무사'라는 직책을 부여하고 관세 징수기관인 해관의 전권을 위임했어요. 이때부터 인천, 원산, 부산에 해관이 들어서게 됐지요.

하지만 한반도를 둘러싼 열강의 각축전으로 조선이 자주적으로 관세를 부과하긴 어려웠어요. 청나라, 러시아, 일본 등은 해관 총세무사를 비롯해 개항장의 세무사를 자국이 추천하는 인물로 기용하려고 했습니다. 러일전쟁 이후부터는 한반도에서 주도권을 잡은 일본이 본격적으로 해관 장악을 시작해 총세무사 등을 모두 일본인으로 교체하기 시작했어요. 이후엔 해관을 아예 일본 세관의 일부로 만들어 일본의 관세 행정 제도를 그대로 옮겨 놓습니다.

1945년 광복 직후에도 우리나라 관세 행정은 일본식 제도를 따랐어요. 그러다 1949년 '관세법'을 새로 제정해 시행했고, 재무부 내 '세관국'을 설치해 관세를 담당하게 했어요. 이후 1970년 관세청이 설립되며 지금까지 이어져 오고 있답니다.

-

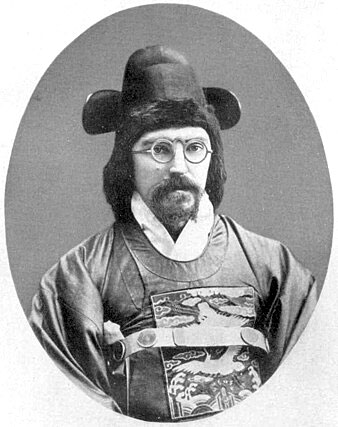

- ▲ 1880년 수신사로 일본에 파견된 김홍집. 김홍집 일행은 관세 협상 등을 위해 도쿄로 향했지만, 일본은 조선의 교섭 요청을 거절합니다. /위키피디아

-

- ▲ 독일 출신 묄렌도르프는 청나라의 독일 영사관과 해관에서 근무하다가 1882년 임오군란 이후 조선의 외교·재정 고문이 됐어요. 그리고 조선의 해관을 총괄하는 '총세무사' 직책도 맡았어요. /위키피디아

-

- ▲ 일제강점기 인천세관의 모습. 관세 업무를 담당하던‘해관’은 을사늑약 이후인 1907년 일본식 명칭 '세관'으로 바뀝니다. /인천시립박물관