신문은 선생님

[명화 돋보기] 100년 전 셀카 찍은 듯한 자화상, 푸근한 옛골목 그렸죠

입력 : 2023.05.29 03:30

다시 보다, 한국근현대미술전

-

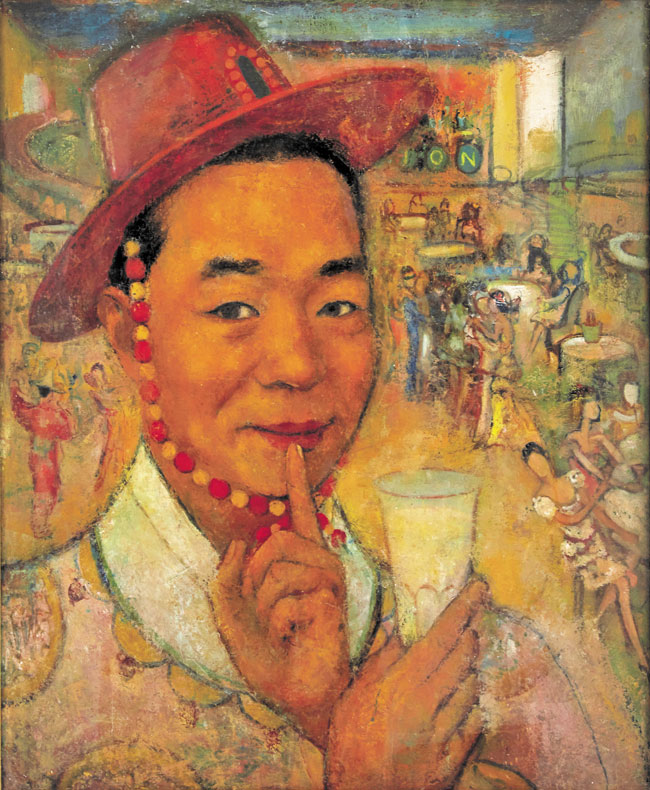

- ▲ 작품1 - 배운성, '모자를 쓴 자화상', 1930년대. /소마미술관

첫 유럽 유학생 배운성

〈작품1〉은 약 100년 전 우리나라 화가가 그린 그림인데, 예스럽다기보다는 친근해 보입니다. '셀카'로 찍은 이미지를 그림으로 옮긴 듯하거든요. 그림의 배경은 1930년대 프랑스 어느 카페 같아요. 사람들이 공연을 보고 음료를 마시며 춤을 추고 있어요. 마치 요즘 우리가 여행 중 흥미로운 장소에서 휴대폰 카메라로 자기 모습을 찍듯, 화면 앞쪽에 바짝 다가서 있는 구도가 특이합니다. 이 자화상의 주인공은 화가 배운성(1900~ 1978)이에요.

배운성은 1호 유럽 유학생이었어요. 1922년 독일로 건너가 베를린예술종합학교에 입학해 국내 최초로 유럽에서 유학한 미술가지요. 이후 베를린과 파리를 무대로 활약했습니다. 이 그림 속에서 화가는 무늬가 있는 분홍색 복장에 붉은 갓을 쓴 차림인데, 평상복이 아니라 축제를 즐길 때 특별한 의상을 입듯, 일부러 전통 관복을 차려입고 나온 듯해요. 장난기 넘치는 눈빛에 한 손에는 음료가 담긴 유리잔을 들고, 다른 한 손으로는 살짝 미소 짓는 입을 가리키는 '셀카'스러운 포즈를 하고 있네요.

이번에는 1950년대 서울 어느 골목으로 넘어가 볼까요? 〈작품2〉는 소박한 서민의 정서를 잘 그려내 '한국의 밀레'라 불리는 박수근(1914~1965) 화가가 1950년대 그린 옛 골목의 모습이에요. 그림 아래쪽에는 소년 한 명이 두 소녀와 이야기를 나누고 있고, 위쪽으로는 아이를 업은 아주머니들이 보이네요. 물감을 여러 차례 겹쳐 발라 표면이 우툴두툴하고 건조한 게 박수근 그림의 특징입니다. 그림의 배경은 당시 화가가 살았던 서울 창신동 골목이에요. 6·25전쟁 직후라 마을은 재해민과 이주민들로 다소 어수선했지만, 그림에서는 푸근한 분위기가 감돌아요. 아마도 화가가 애정 어린 시선으로 골목을 바라보았기 때문일 겁니다.

사는 게 힘겹고 가난했지만 이웃이 있어 정겨웠던 이런 옛 골목길은 서울이 대도시로 발전해가면서 차츰 사라졌어요. 고민과 기쁨을 함께 나누던 동네 사람들은 하나둘 마을을 떠나 새로 지은 아파트로 이사 갔고, 아이들 소리로 떠들썩하던 골목길은 오래된 흑백 사진에서나 볼 수 있는 빛바랜 풍경이 됐습니다. 박수근이 그림에 주로 사용했던 차분한 황토색과 담색은 그런 아련한 추억을 더욱 불러일으키는 것 같아요.

창작열 불태운 두 여성 화가, 박래현과 최욱경

〈작품3〉은 1956년 어느 이른 아침 시장 거리의 모습입니다. 여인들이 과일, 닭, 달걀 꾸러미, 말린 생선 등을 머리에 이고 또 손에 들고 분주하게 걷고 있어요. 그것들을 시장에 내다 팔러 가는 것인지, 아니면 식구들 먹을 것을 사서 오는 중인지는 알 수 없습니다. 아이들도 있어요. 어머니 등에 업힌 아이는 잠이 들었지만, 형으로 보이는 소년 하나는 어머니 팔에 붙들려 억지로 끌려가고 있네요. 이 소년은 아침 일찍 너무 졸려서 어머니를 따라 나서기 싫은 걸까요, 아니면 시장을 지나치다가 뭔가 재미난 구경거리를 발견해서 더 보고 싶은 걸까요? 모두 앞을 보고 바지런히 가는데, 오직 이 소년의 시선만 다른 곳을 향하고 있어서 상상을 불러일으킵니다.

이 그림을 그린 박래현(1920~1976)은 김기창과 함께 부부 화가예요. 남편을 만나기 전부터 그녀는 이미 일본 유학을 마치고 돌아온 촉망받는 화가였습니다. 하지만 결혼 생활은 박래현이 화가로서 작업에만 몰두하기 쉽지 않게 만들었어요. 청력 장애가 있는 남편을 도와가며, 네 아이의 엄마로서, 화가로서, 여러 역할을 동시에 해야 했으니까요. 50세가 돼서야 박래현은 남편의 응원에 힘입어 예전부터 꿈꾸던 미국 유학에 재도전했어요. 미국에 머무는 동안 박래현은 그동안 미뤄둔 창작 열정에 밤샘 작업을 마다하지 않았습니다. 하지만 과로로 병을 얻었는지, 유학 7년 만에 안타깝게도 세상을 뜨고 말았어요.

이번에는 1977년으로 넘어가 볼까요? 〈작품4〉는 서울대를 졸업하고 미국 유학을 했으며, 당시 미국 미술계 주류였던 추상표현주의 미술가들과 어깨를 나란히 했던 최욱경(1940~1985) 화가의 '환희'입니다. 이 그림을 그릴 무렵 최욱경은 미국 라스웰 재단의 입주 작가로 선정돼 뉴멕시코주에서 머무르며 작업했어요. 훗날 그녀는 그 시절을 회고하며 "나의 24시간이 내가 바랐던 분위기 그 자체"였다고 말했지요.

'환희'는 밝은 노랑 바탕색 위에 경쾌하게 움직이는 듯한 운동감 있는 형태들이 배치된 그림입니다. 노랑과 파랑이 곳곳에 대비를 이루는 가운데, 빨강과 오렌지색이 틈틈이 에너지를 뿜어내는 듯해요. 원색은 아련한 추억의 색이라기보다는 살아있음을 강렬하게 느끼고 싶은 미술가의 충동 같은 색이에요. 더욱이 이 그림은 가로가 무려 4.5m 넘는 큰 규모로 제작돼, 작가의 거리낌 없는 창조적 에너지를 감상할 수 있답니다.

네 작품에서 보았듯, 재치 있는 표정, 애틋하고 푸근한 정서, 창작열을 불태운 열정과 에너지 등이 우리 한국인의 피에 면면히 흐르고 있지 않을까요. 그런 감수성이 오늘날 'K문화'에서 활짝 꽃을 피우고 전 세계를 사로잡은 듯합니다.

-

- ▲ 작품2 - 박수근, '골목 안', 1950년대 후반. /소마미술관

-

- ▲ 작품3 - 박래현, '이른 아침', 1956년. /소마미술관

-

- ▲ 작품4 - 최욱경, '환희', 1977년. /소마미술관