신문은 선생님

[뉴스 속의 한국사] 서민 생활사 담은 역사서… 향가 14수도 실려있어요

삼국유사

-

- ▲ 삼국유사를 집필한 고려시대 승려 일연(一然·1206~1289)의 표준 영정. /삼성현역사문화공원

최근 '삼국유사(三國遺事)' 등 우리나라 기록물 3건이 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역 목록에 등재됐어요. 삼국유사는 언제 누가 쓴 책일까요? 삼국유사는 고려시대인 13세기 후반 일연(一然·1206~1289) 스님이 쓴 책으로, 김부식(1075~1151)이 편찬한 삼국사기와 함께 우리나라 고대사를 다룬 소중한 역사서입니다.

78세에 얻은 '마지막 효도의 기회'

"소승 그만 고향으로 내려가고자 하오니 허락하여 주소서."

1284년(충렬왕 10년) 고려의 수도 개경(지금의 북한 개성). 충렬왕은 귀를 의심하지 않을 수 없었어요. 불교 국가인 고려는 가장 덕이 높은 승려를 '나라의 스승이 될 만하다'는 뜻에서 국사(國師·한 나라의 스승)로 삼았어요. 종신직인 국사는 개경에 머물며 온 나라 사람들의 존경을 받고 임금의 자문 역할도 했습니다. 그런데 바로 전 해에 국사가 된 78세의 일연 스님이 국사에서 물러나 귀향하겠다는 선언을 한 거예요.

"대사, 도대체 무슨 일이십니까. 과인이 부족해서 그런 것입니까?" 울상이 된 임금에게 일연 스님이 이렇게 말했어요. "평생 불효자로 살아온 소승이 이제라도 노모를 모시고자 하는 것이옵니다." 열세 살 어린 나이에 절에 들어가 승려가 된 지 어언 65년. 서른 살이던 어머니는 이제 95세가 됐고, 승려로서 최고 직위인 국사 자리에 오른 일연은 더 늦기 전에 모친을 봉양하며 뒤늦게 자식의 도리를 하려고 했던 것이죠.

그는 모친이 세상을 떠나기 전까지 고향인 경북 경산에서 반년 동안 극진히 모셨다고 합니다. 그렇게 늦게나마 효도할 수 있는 기회를 얻은 일연은 무척 행복한 사람일 것입니다. 이후 일연은 경북 군위의 인각사로 들어갔습니다. 바로 대작 삼국유사가 완성된 것으로 알려진 절이죠.

수행과 학문 깊어 '나라의 스승' 돼

일연 스님의 본래 이름은 김견명(金見明)이었습니다. 모친이 환한 햇빛이 자신에게 비추는 꿈을 꾸고 낳은 아들이라고 해서 이런 이름을 붙였다고 해요. 열세 살 때인 1219년 설악산 진전사에 출가해 승려가 됐고, 21세가 되던 1227년 승과(승려가 보는 과거 시험)에 합격했습니다.

이후 본격적인 수행 생활을 했지만 속세를 벗어나 살기엔 나라가 너무나 어지러웠습니다. 1231년 몽골의 고려 침략이 시작돼 40년 넘게 전국이 참화를 입었기 때문이죠. 그는 고통받는 민초들의 피폐한 삶을 지켜볼 수밖에 없는 상황에서도 수행과 학문을 멈추지 않았는데, 1256년(고종 43년) 집필한 불교서적 '중편조동오위'는 삼국유사와 함께 현재까지 전해지는 그의 대표 저작입니다. 이 무렵 일연은 전국적으로 알려진 유명 승려가 됐다고 합니다.

1282년(충렬왕 8년)에는 임금에게 불법을 설파했고, 이듬해 국사가 돼 궁궐에서 문무백관(모든 문신과 무신)을 거느린 왕의 '구의례'를 받았는데 옷의 뒷자락을 걷어 올리고 절하는 예법이었다고 합니다. 그는 '국존(國尊)' '보각국사'라는 칭호도 얻었습니다. 그런데 이 시절을 전후해 그가 집필한 책은 불교의 교리를 주제로 한 책이 아니었습니다. 고려가 몽골의 간섭을 받던 시기, 외세의 침탈 속에서 나라의 소중한 역사를 담은 책인 삼국유사였습니다.

일반 서민의 생활사 담은 귀중한 책

당시 고려시대 이전을 다룬 공식 역사서는 삼국사기였습니다. 유학자 김부식이 편찬한 삼국사기는 상식적으로 믿기 어려운 신화나 설화는 최대한 기록에서 배제했어요. 그러나 삼국시대의 유사(遺事·예로부터 전하는 일)를 쓴 삼국유사는 형식과 내용에서 훨씬 자유로웠기 때문에 삼국사기에서 빠진 이야기를 풍부하게 넣을 수 있었습니다.

현존 문헌 중 삼국유사에 처음 실린 대표적인 기록이 고조선의 건국 신화인 단군신화입니다. '외세 침략에 시달리는 고려 백성들에게 민족의식을 고취하려 했다'는 평가를 받는 대목이죠. 신라인이 일찍이 일본으로 건너가 땅을 개척했던 것을 태양 신화의 상징 속에 담은 연오랑세오녀 설화, 끝없이 물질적인 성공을 추구하는 인간의 욕망이 헛된 것임을 설파하고 진정한 인생의 가치가 무엇인지 고민하도록 하는 조신 설화 같은 숱한 보석 같은 이야기들이 바로 삼국유사에 실려 있습니다.

임금과 귀족뿐 아니라 지체 낮은 승려와 서민들이 어떤 삶을 살았는지 알게 해 주는 이야기들 역시 많이 들어 있죠. 공식 기록엔 없는 생활사(史)와 문화사의 보물창고라고도 할 수 있습니다. 역사적이고 정치적인 사건을 이야기 속에서 자연스럽게 풀어냈다는 점에서 일연을 탁월한 이야기꾼의 재능을 가진 인물이라고 평가하기도 합니다. 그뿐만 아니라 '서동요' '제망매가' 같은 귀중한 향가 14수가 실린 책도 바로 삼국유사입니다. 국학자 최남선(1890~1957)이 "삼국사기와 삼국유사 중 하나를 택하라고 한다면 나는 서슴지 않고 후자를 택할 것"이라 말한 것은 이 같은 삼국유사의 가치를 높이 평가했다는 의미입니다. 물론 동의하지 않을 사람도 많겠죠.

삼국유사의 여러 가지 한계도 분명 없지 않습니다. 저자가 전문적인 사관(史官)이 아니었기 때문에 믿을 수 없거나 잘못 기록된 것도 적지 않으며, 지나치게 불교·신라 중심이었다는 비판을 벗어나기 어렵습니다. 하지만 이 책이 공식 기록이 아니라 개인 저술이라는 점을 생각하면 그런 것이 꼭 결정적인 흠이라고 할 수만은 없을 것입니다. 오히려 삼국사기가 놓쳤거나 일부러 누락시킨 고대의 많은 기록들을 보전했다는 점에서 커다란 가치를 지닌다고 할 수 있습니다.

[기사본말체(記事本末體)]

삼국유사의 역사 서술 방식은 '기사본말체(記事本末體)'에 가깝다는 평가를 받기도 합니다. 기사본말체란 뭘까요? 전통적으로 동양의 대표적인 역사 서술 방식으로는 편년체(編年體)와 기전체(紀傳體), 기사본말체가 있습니다. 먼저 편년체는 연월일의 시간순으로 기록하는 방식으로 공자의 '춘추', 사마광의 '자치통감'과 우리나라의 '조선왕조실록'이 대표적입니다. 기전체는 역대 왕의 기록인 본기(本紀)와 인물 기록인 열전(列傳) 등의 체제를 갖춰 서술한 것으로 사마천의 '사기'를 비롯한 중국 역대 왕조의 정사, 우리나라의 '삼국사기' '고려사'가 대표적입니다.

기사본말체는 일종의 '주제별 역사'라고 할 수 있는데, 사건별로 제목을 달고 관련 기록을 모아 서술하는 것입니다. 전체 역사를 연대순으로 기록하면 흩어지기 쉬운 한 가지 일의 발단, 전개 과정, 영향까지 일목요연하게 알 수 있다는 특징이 있죠. 자치통감을 기반으로 편찬한 중국의 '통감기사본말'이 대표적인 책입니다.

-

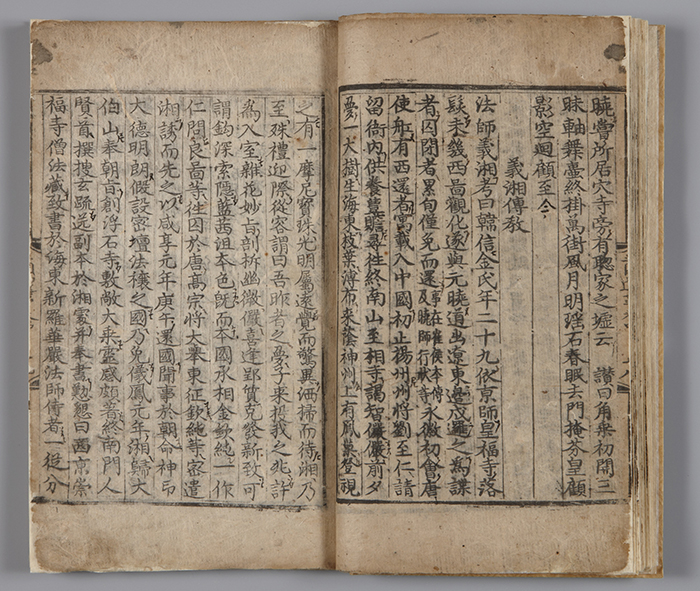

- ▲ 부산 범어사에 소장된 삼국유사 권 4~5의 일부. 삼국유사는 김부식(1075~1151)이 편찬한 삼국사기와 함께 우리나라 고대사를 다룬 소중한 역사서입니다. /문화재청

-

- ▲ 일연은 경북 군위의 절 인각사에서 삼국유사를 완성한 것으로 알려져 있어요. /군위군