신문은 선생님

[미술관에 갔어요] 같은 장소를 그려도 빛에 따라 전혀 다른 작품 나오죠

입력 : 2022.02.21 03:30

빛의 화가들

-

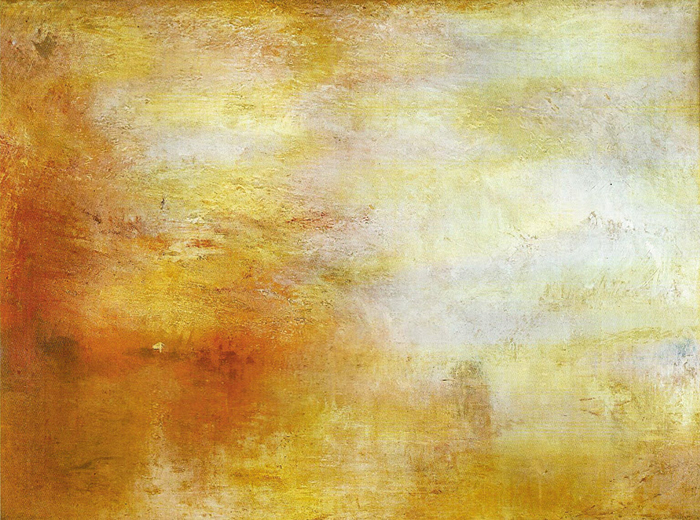

- ▲ 작품1 - 윌리엄 터너, ‘호수에 지는 석양’(1840년쯤).

직업과 상관없이 많은 사람이 색에 관심을 기울이는 오늘날과 달리, 오래전 색은 주로 화가들만의 관심사였습니다. 화가들은 원하는 색을 구현하기 위해 다양한 재료에서 염료를 구해야 했고, 그 염료가 화면에 잘 입혀져 변색되는 일이 없도록 실험을 거듭했어요.

서울시립미술관 북서울관에서 오는 5월 8일까지 진행되는 '빛: 영국 테이트미술관 특별전'은 화가들에게 빛이 어떤 의미였는지 생각해보게 하는데요. 43명 예술가의 작품 110점을 통해 빛이 어떤 느낌이었고 어떤 의미를 남겼는지 등을 두루 살펴볼 수 있답니다.

색은 빛에서 나온다

그림을 그릴 때 색채보다 기초가 되는 것은 명암법이었습니다. 빛으로 인해 생기는 밝고 어두운 부분을 잘 표현해야 그림 속의 사물이 입체감 있게 보이기 때문이죠.

명암과 색채는 한때 별개인 양 여겨지기도 했지만, 17세기에 이르러 색은 빛과 직접적으로 연관돼 있다는 연구들이 유럽의 미술계에서 본격적으로 소개됐습니다. 18세기에는 과학자인 아이작 뉴턴 (1643~1727)이 프리즘에 태양광선을 통과시켜 무지개 색상의 스펙트럼으로 분해되는 현상을 보여주면서 '색은 빛에서 나온다'는 것을 실험으로 밝히기도 했죠.

이후 19세기 유럽 화가들은 야외로 직접 나가 자연의 빛과 색채를 활발하게 탐구하기 시작했어요. 프랑스에서는 장 프랑수아 밀레(1814~1875)와 카미유 코로(1796~1875) 등 화가들이 야외에 나가 자연을 몸소 관찰하면서 시골 풍경을 그렸습니다. 바다 건너편 영국에서는 윌리엄 터너(1775~1851)와 존 컨스터블(1776~1837) 등 낭만주의 화가들이 빛으로 가득한 풍경을 화폭에 담았지요.

자연 속에서의 빛

작품1은 터너의 '호수에 지는 석양'(1840년쯤)입니다. 호수를 그렸는지 알아보기 어려울 정도로 흐릿하게 처리돼 있지만, 석양빛만큼은 하늘을 주황빛으로 물들이며 수면 위로 번져 들고 있어요. 터너는 사물을 세세히 묘사하기보다 석양빛이 호수에 내린 순간의 색조와 빛으로 가득한 대기의 효과를 강조했습니다. 자연이 만들어내는 장엄한 광경을 보고 그 앞에서 느끼는 인간의 감동을 그림으로 표현하고자 했죠.

터너와 같은 시대를 살았던 컨스터블은 영국의 아름다운 전원을 주로 그렸는데, 날씨에 주목했다는 특징이 있어요. 그는 한 장소를 여러 차례 방문하면서 햇빛과 바람·구름의 양상을 관찰했어요. 기후변화에 따라 다른 분위기의 풍경이 탄생할 수 있다는 것을 그림으로 보여준 것입니다. 1821년에서 1822년 사이에 그는 구름 그림만 100장 넘게 습작으로 남기기도 했는데요. 작품2의 '하리치 등대'(1820년쯤)를 보세요. 컨스터블이 적어도 3번 이상 그린 장소라고 하는데, 구름 낀 하늘이 전체 화면의 4분의 3 정도를 차지하고 있어요. 화가는 이 그림에서 빛과 그늘을 완벽하게 대조시킵니다. 나무로 지어진 등대와 그 주변의 바다 수면은 태양빛으로 환한 반면, 가까운 해안 쪽은 하늘 높이 뜬 먹구름의 그림자가 드리워져 어둡습니다.

컨스터블이 낮의 빛과 어둠을 대비시켰다면, 그보다 몇십년 앞서 영국의 조셉 라이트(1734~1797)는 밤의 빛과 어둠을 극적으로 대비시켰습니다. 컴컴한 무대 위에서 한 곳에만 스포트라이트를 집중으로 비춘 것 같은 강렬한 명암 대비 효과를 준 거예요. 16~17세기 이탈리아의 화가 카라바조의 기법을 이어받은 것인데요.

작품3은 이탈리아의 베수비오산에서 화산이 폭발하는 모습을 상상한 라이트의 그림이에요. 베수비오산은 17세기 말부터 19세기까지 계속 화산이 분출하는 상태였기 때문에, 라이트가 살던 시절 유럽인들 사이에서 공통된 화젯거리였답니다. 화가는 화산 폭발 장면만 30점 이상 그렸는데, 솟구치는 자연 에너지의 위력과 어둠을 깬 불빛의 장엄한 광경을 화면에 담기 위해서였습니다.

형광등이 작품으로

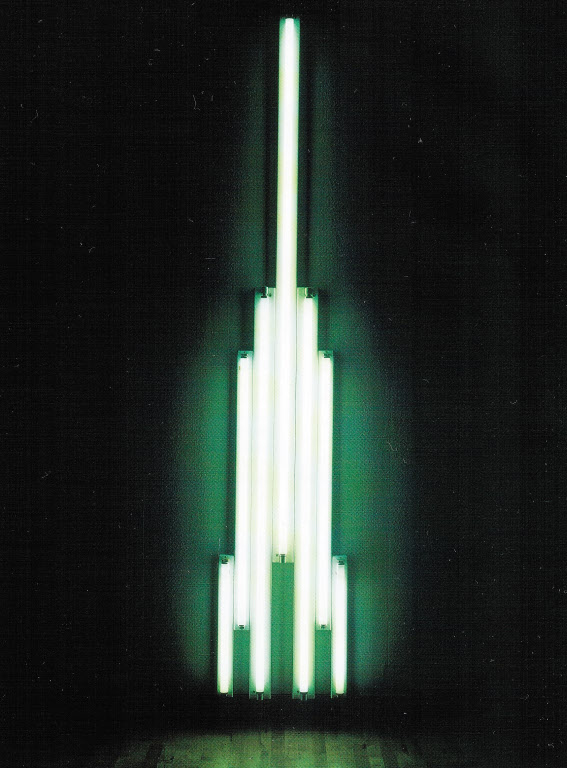

이와 대조적으로 1960년대 미국의 댄 플래빈(1933~1996)은 지극히도 평범한 인공 조명을 소재로 삼았습니다. 작품4는 여러 가지 규격의 형광등을 빈 벽에 붙여 설치한 것인데요. 플래빈은 20세기 대도시의 밤 풍경이 형형색색의 인공 조명으로 이뤄져 있다는 것을 떠올렸어요. 자연의 빛처럼 영원하지도 않고 수명이 다하면 못 쓰는 저렴한 공장 제품에 불과하지만, 현대 도시인들을 위한 예술품의 재료로 손색이 없다고 생각했죠. 그는 혁신적인 예술품을 선보인다는 뜻에서 이 작품의 제목을 "블라디미르 타틀린을 위한 '기념비'"(1966)라고 붙였습니다. 타틀린은 1919년 두 개의 철제 골조가 나선형으로 상승하는 구성주의 건축 모형을 만든 러시아의 예술가로, 기념비에 따옴표를 붙인 이유는 형광등처럼 일상적인 재료가 영구적인 기념비가 될 수도 있다는 것을 강조한 것이죠.

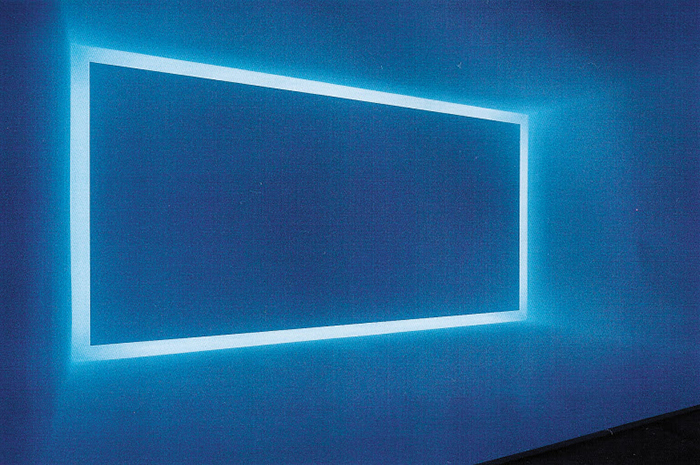

플래빈처럼 벽 전체를 캔버스처럼 활용할 수 있는가 하면, 미국의 제임스 터렐(1943~)처럼 빛이 퍼지는 공간까지도 작품으로 확장시킬 수도 있습니다. 작품5에서 터렐은 색과 빛으로 채워진 공간을 작품으로 만들었어요. 그는 푸른색 공간에 들어가서 눈과 몸으로 빛을 느껴보라고 권합니다. 형광등에서 방사되는 빛 때문에 앞의 벽이 둥둥 떠 있다는 착시가 일어날 수도 있답니다. 아주 오래전 명암법에서부터 시작해 터렐의 빛의 공간에 이르기까지, 예술가들이 빛을 표현해온 과정이 곧 시각 미술의 역사가 아닐까요.

-

- ▲ 작품2 - 존 컨스터블, ‘하리치 등대’(1820년쯤).

-

- ▲ 작품3 - 조셉 라이트, ‘폭발하는 베수비오 화산과 나폴리만의 섬’(1776년쯤).

-

- ▲ 작품4 - 댄 플래빈, “블라디미르 타틀린을 위한 ‘기념비’”(1966년).

-

- ▲ 작품5 - 제임스 터렐, ‘레이마르, 파랑’(1969년). /테이트미술관