신문은 선생님

[명화 돋보기] 눈 덮인 세상 때론 황량하게 때론 정겹게 묘사했어요

입력 : 2022.01.24 03:30

겨울 풍경화

-

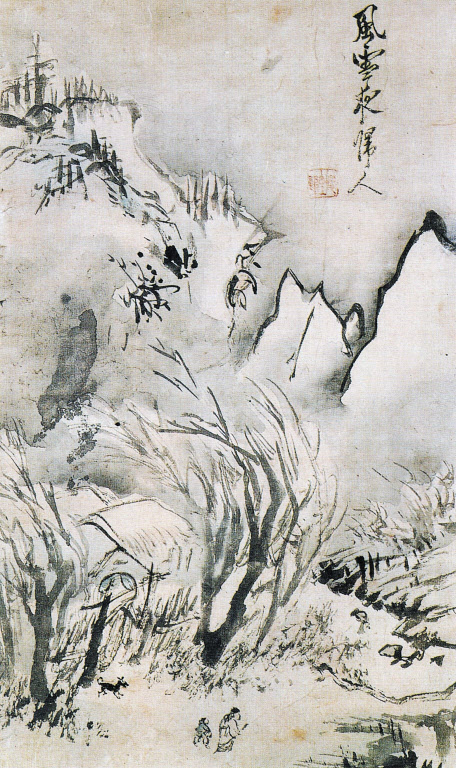

- ▲ 최북 ‘풍설야귀인도’(風雪夜歸人圖·18세기). /개인소장

과거에는 겨울나기가 지금보다 더 어려웠어요. 집이 없는 사람은 굶거나 얼어 죽기 일쑤였습니다. 맹추위가 기승을 부리는 밤에는 돌아가 쉴 따스한 보금자리가 특히 소중하게 여겨졌지요. 이런 모습은 옛사람들이 겨울의 모습을 그린 풍경화에 그대로 녹아 있어요. 이들이 겨울을 어떻게 보냈는지, 동·서양 화가와 그림을 살펴보며 알아볼게요.

그림처럼 살다간 겨울 나그네 화가

평생을 겨울 나그네로 살다 간 화가가 있습니다. 조선 영·정조 시대의 화가 최북(1712~1786·추정)입니다. 추위 속에서도 경치 좋기로 이름난 곳들을 유랑하며 겨울에도 발걸음을 멈추지 않았죠.

그는 눈 오는 풍경을 즐겨 그렸어요. 하늘도, 땅도 모든 것이 새하얗게 바뀐 세상에 윤곽만 보이는 산봉우리와 앙상한 나무들을 빠른 붓질로 간략하게 그려냈죠. 그 솜씨가 일품이어서 그에게 설산(雪山)을 그려 달라고 주문하는 이가 많았습니다.

〈작품 1〉을 보세요. 붓에 먹을 묻혀 단숨에 그려간 듯, 산봉우리는 오른쪽에서 왼쪽으로 점차 흐릿해져 갑니다. 묽은 먹으로 쓱쓱 나뭇가지도 그렸어요. 작품 아래에는 조그맣게 두 사람이 등장합니다. 눈보라 치는 밤에 어느 남자가 시중드는 아이와 함께 지나가는 모습입니다. 왼쪽 나뭇가지 사이로 초가집 한 채가 보이네요. 이 집에서 키우는 듯 보이는 개 한 마리가 그들을 향해 짖고 있고요. 이 남자는 초가집을 향해 걸어가는 것이 아니니, 쉬지도 못하고 맹추위 속의 밤길을 헤매 다닐 것이 분명하겠네요.

그림 속 두 사람처럼 최북의 삶은 외로운 겨울 나그네와 같았어요. 아무 욕심 없이 오직 자기 예술 세계에 빠져 살았죠. 그는 끼니를 겨우 때울 수 있을 정도로 가난한 생활을 했습니다. 그러면서도 돈을 모을 생각은 전혀 하지 않았죠. 자신의 그림을 알아보는 사람에게 동전 몇 닢에도 선뜻 그림을 건네는가 하면, 돈 보따리를 싸들고 온다 해도 거드름을 피우면 그림을 팔지 않았어요.

이런 성격 때문에 한쪽 시력을 잃기도 했습니다. 지체 높은 사람이 찾아와 그림 한 점을 부탁했는데, 최북은 응하지 않았대요. 그 사람은 "감히 내 뜻을 거스르고도 성할 줄 아느냐"며 으름장을 놓았죠. 이런 대접에 진저리가 났는지 최북은 제 눈을 찔러 한쪽을 멀게 했습니다. 그래서인지 자기 귀를 자른 네덜란드 화가 빈센트 반 고흐(1853~1890)와 비교되기도 합니다.

겨울 나그네의 최후는 쓸쓸했지요. 열흘을 굶다가 그림을 한 점 팔고, 그 돈으로 빈속에 술을 마시고는 취한 상태로 길모퉁이에서 쓰러져 얼어 죽고 맙니다. 뛰어난 예술인이었지만, 작품만 남긴 채 빈손으로 떠난 거예요.

우리나라 겨울 풍경화로는 조선 후기 화가 이인문(1745~1821)의 '설중방우(雪中訪友·눈 속에 벗을 방문하다)'도 유명해요. 눈 쌓인 초가집 창문 너머로 두 선비가 방 안에 마주 앉아 있어요. 한 사람은 주인이고 다른 한 사람은 방문객입니다. 담장 밖으로는 주인을 따라온 동자와 그를 맞는 또 다른 주인댁 동자가 있죠.

눈길을 뚫고 벗을 찾아갔다면 그에 대한 애정이 남달랐겠죠. 옛사람들은 이처럼 눈이 내렸는데도 발걸음을 하는 것을 상대에 대한 애틋함이나 예(禮)에서 비롯된다고 여겼어요. 폭설에도 스승을 찾아가 문 앞에서 배움을 청하는 모습을 그린 조선 후기 화가 정선(1676~1759)의 '정문입설(程門立雪·정이의 문에서 눈 속에 서다)'에서도 잘 나타나 있죠.

겨울 풍경 그리려 알프스 여행

겨울 풍경화로 유명한 유럽의 화가는 누가 있을까요? 〈작품 2〉는 피터르 브뤼헐(1525~1569)이 그린 겨울의 풍경입니다. 작품의 제목은 '눈 속의 사냥꾼, 1월'이에요. 브뤼헐은 네덜란드와 벨기에 지역에서 활동하며 농부의 일상을 주로 그린 화가입니다. 이 그림은 브뤼헐이 벨기에 앤트워프 지역에 살던 부유한 은행가의 주문을 받아 네덜란드의 모습을 그린 것인데요. 계절에 따라 변화하는 풍경을 그린 총 여섯 점의 작품 중 첫 번째 작품으로 1월의 모습이 담겨 있죠.

당시 농사를 지을 수 없는 겨울철에 농부들은 먹거리가 될 만한 것을 찾아 사냥을 나갔습니다. 작품 왼쪽 아래로 여러 마리의 개를 데리고 사냥을 나갔다가 마을로 돌아오는 두 남자가 보이네요. 개들마저 축 늘어져 발걸음이 지쳐있어요. 겨울 산을 온종일 헤매고 다닌 듯해요. 하지만 앞서 걸어가는 농부의 등에는 달랑 토끼 한 마리밖에 없으니 걱정이네요. 사냥한 고기만으로 여럿이 나눠 먹기에는 부족할 테니, 키우던 가축을 잡기도 했겠죠. 그림의 왼쪽 가장자리에 짚과 나뭇가지를 모아 장작불을 지피고 있는 마을 사람들이 보여요. 불 앞에서 멍하니 쉬는 것이 아니라, 일을 하고 있지요. 아마도 돼지를 잡은 후에 뻣뻣한 털을 그슬려 없애기 위해서 피운 불일 거예요.

이 그림이 유난히 추워 보이는 이유는 온통 눈으로 뒤덮인 뾰족한 산봉우리 때문일 텐데요. 마치 네덜란드가 아니라 알프스 산맥을 낀 스위스의 어느 마을 같은 느낌이 듭니다. 브뤼헐은 이십대 중반 그림을 그리기 위해 남부 프랑스와 알프스 산맥을 거쳐 이탈리아까지 긴 '스케치 여행'을 떠난 적이 있어요. 그때 눈 쌓인 알프스의 풍경을 습작으로 여러 점 그렸는데, 이 중 하나를 고향 풍경 속에 혼합해 그린 것이랍니다.

작품 중앙 오른쪽으로는 추위에도 아랑곳하지 않고 즐겁게 시간을 보내는 아이들이 보입니다. 얼어붙은 연못 위에서 아이들은 스케이트를 타고, 컬링 비슷한 놀이도 하는 것 같아요. 집 안도 냉기(冷氣)로 인해 춥기는 마찬가지였을 테니, 바깥에 나와 몸을 움직이는 게 추위를 잊는 가장 좋은 방법이었을 겁니다. 네덜란드가 일찍이 동계 올림픽의 빙상 경기 종목들에서 강세를 나타냈던 것은 다 이유가 있어 보이네요.

독일의 19세기 화가 카스파 다비트 프리드리히(1774~1840)의 '겨울 풍경' 작품도 유명해요. 얼핏 평범한 풍경화처럼 보이지만, 자세히 들여다보면 숨은 이야기가 있죠. 〈작품 3〉을 보면 사방이 눈으로 뒤덮인 황량한 벌판에서 한 남성이 바위에 기댄 채 두 손을 모으고 기도를 하고 있네요. 그의 앞 우뚝 솟은 전나무 사이로는 십자가가 보여요. 주변으로는 지팡이가 널브러져 있네요. 작품 왼쪽으로 드러난 교회의 실루엣은 신비롭게 느껴지죠. 이 남자는 눈 속에서 먼 길을 헤매다가, 기운이 빠질 때쯤 소나무의 십자가를 보고 달려온 거예요. 그러고는 십자가 너머 교회를 보고, "살았다"는 안도의 마음에 지팡이를 내던지고 기도를 올린 거죠. 이처럼 당시 십자가는 떠도는 겨울 나그네에게 인근 마을이 있다는 것을 알려주는 이정표가 되기도 했답니다.

-

- ▲ 피터르 브뤼헐 ‘눈속의 사냥꾼, 1월’(1565). /오스트리아 빈 미술사박물관

-

- ▲ 카스파 다비트 프리드리히 ‘겨울 풍경’(1811). /런던 내셔널갤러리