신문은 선생님

[법학에세이] 5만여명 희생된 비극… 마녀로 찍히면 살아남기 어려웠죠

입력 : 2021.01.27 03:30

마녀재판

-

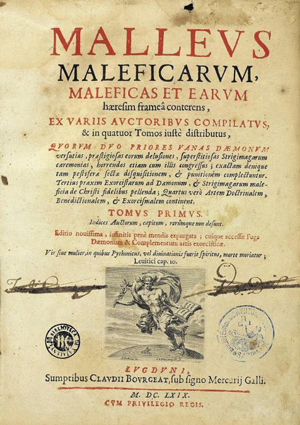

- ▲ 1669년 출판된‘마녀를 심판하는 망치’의 표지. /위키피디아

이런 생각에서 시작된 것이 바로 신의 뜻을 확인하는 재판, 즉 '신명재판'(神明裁判)입니다. 신명재판은 뜨거운 물에 손을 넣거나 달궈진 쇠붙이를 들고 걷는 매우 고통스럽고 견디기 어려운 시련을 부과하는 방식이 많았어요. 그래서 '시련재판'(ordeal)이라고도 불렀습니다. 사람들은 신이 옳은 자의 편을 들어주실 테니 죄가 없다면 힘든 시련도 거뜬히 이겨낼 수 있다고 믿었어요. 하지만 이런 비상식적인 시도는 무고한 사람의 죽음으로 이어지기도 했습니다. 가장 비극적인 사례가 16~17세기 절정에 달했던 '마녀재판'입니다.

15세기 말 독일의 종교 재판관이었던 크레머는 교황청으로부터 마녀재판권을 인정하는 칙서를 받아 마녀를 가려내는 방법을 담은 '마녀를 심판하는 망치'라는 책을 출간했지요. 이 책에서 제시하는 마녀 감별법은 오늘날 기준으로 보면 황당하기 이를 데 없습니다. 마녀 혐의를 받는 여성은 요술을 부리지 못하게 알몸으로 옥에 갇혔어요. 재판관은 자백을 강요했고 그에 따르지 않으면 고문할 수 있었죠. 재판은 여성의 손을 뒤로 묶은 후 물속에 넣어 물에서 떠오르면 유죄로 보는 식이었습니다. 물에 떠오르면 신이 유죄로 판결했다는 거죠. 물에 가라앉으면 익사해 죽는 거고 물에서 뜨면 마녀로 몰려 화형을 당하니 마녀라고 의심만 받으면 여지없이 목숨을 잃게 되는 상황이었습니다.

교황의 칙서라는 권위에 힘입어 책까지 출판되자 마녀재판은 유럽 전역으로 확산했습니다. 처음에는 부랑자, 숲속에 오두막 짓고 사는 사람, 민간 처방으로 약을 만들어 파는 사람 등 수상해 보이는 사람들이 고발됐어요. 하지만 일단 고발만 하면 대부분 유죄 판결을 받는 분위기가 되자 평소 앙심을 품고 있던 사람들을 무차별적으로 고발하는 지경에 이르렀습니다. 게다가 고발당한 사람이 마녀로 확인되면 몰수한 재산을 고발자가 받을 수 있는 제도가 도입되자 돈을 벌 욕심으로 부유한 사람들을 마녀로 모는 일이 유행했습니다.

15세기부터 시작된 마녀재판은 유럽 전역을 광기로 몰아넣었습니다. 연구에 따르면 1400년에서 1775년 사이 약 10만명이 마녀로 고발됐고, 그중 5만여명을 처형한 것으로 추정됩니다. 재판 기록도 없이 처형된 사람도 많아서 실제 희생자 수는 훨씬 더 많을 것입니다.