신문은 선생님

[재미있는 과학] 언제, 어디였더라?… 시간·장소 세포가 기억해 알려줘요

입력 : 2021.01.06 03:30

해마

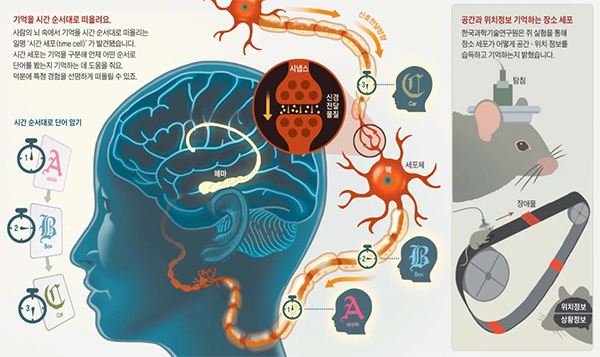

얼마 전 '미국 국립과학원 회보(會報)'에 재밌는 연구 결과가 발표됐습니다. 미국 텍사스대 의대 신경외과 브래들리 레가 교수팀이 사람의 뇌 속에서 기억을 시간 순서대로 떠올리는 이른바 '시간 세포(time cell)'를 발견했다는 내용입니다. 시간 세포 덕분에 어떤 경험을 시간 순서대로 뚜렷하게 떠올릴 수 있다는 것이죠. 시간 세포는 2011년 쥐에게서 발견된 적은 있지만, 사람의 뇌에서 시간 세포가 발견된 건 이번이 처음입니다.

◇기억을 담당하는 '해마'

시간 세포는 뇌 안에서 기억을 담당하는 부분, 좌우 측두엽(側頭葉)에 있는 해마에 있습니다. 해마는 뇌에서 우리가 뭘 보거나 들었을 때 이걸 담당하는 중요한 장소입니다. 동물 해마(海馬)와 비슷하게 생겼다고 해서 이런 이름이 붙었다고 해요. 사람이 보고 듣고 느끼는 등 5가지 감각을 통해 전달된 외부 자극은 전기신호 형태로 해마에 저장됩니다. 이 전기신호가 해마에 저장되려면 신경계를 이루는 뉴런을 거쳐야 합니다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본 단위로 정보를 전달하는 고속도로 같은 역할을 합니다. 사람의 뇌에는 수백억 개 뉴런이 모여 있는데 해마의 1개 세포가 대략 2만~3만개 뉴런과 연결돼 있습니다. 뉴런에는 수상돌기가 붙어 있는데 신경 자극을 전해주는 가느다란 세포질의 돌기입니다. 뉴런과 뉴런 사이 또는 뉴런과 신경세포 사이를 연결하는 부위는 시냅스라고 부릅니다. 시냅스는 톨게이트라고 생각하면 편합니다. 뉴런과 뉴런이 전기신호를 주고받을 때 시냅스를 거칩니다. 이때 신경전달 물질이 분비됩니다. 시냅스를 많이 지날수록 기억은 강화된다고 해요. 이런 식으로 해마는 전기신호를 정리해 기억합니다. 해마가 학습과 기억 및 새로운 것을 인식하는 역할을 하는 것이죠.

◇기억을 담당하는 '해마'

시간 세포는 뇌 안에서 기억을 담당하는 부분, 좌우 측두엽(側頭葉)에 있는 해마에 있습니다. 해마는 뇌에서 우리가 뭘 보거나 들었을 때 이걸 담당하는 중요한 장소입니다. 동물 해마(海馬)와 비슷하게 생겼다고 해서 이런 이름이 붙었다고 해요. 사람이 보고 듣고 느끼는 등 5가지 감각을 통해 전달된 외부 자극은 전기신호 형태로 해마에 저장됩니다. 이 전기신호가 해마에 저장되려면 신경계를 이루는 뉴런을 거쳐야 합니다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본 단위로 정보를 전달하는 고속도로 같은 역할을 합니다. 사람의 뇌에는 수백억 개 뉴런이 모여 있는데 해마의 1개 세포가 대략 2만~3만개 뉴런과 연결돼 있습니다. 뉴런에는 수상돌기가 붙어 있는데 신경 자극을 전해주는 가느다란 세포질의 돌기입니다. 뉴런과 뉴런 사이 또는 뉴런과 신경세포 사이를 연결하는 부위는 시냅스라고 부릅니다. 시냅스는 톨게이트라고 생각하면 편합니다. 뉴런과 뉴런이 전기신호를 주고받을 때 시냅스를 거칩니다. 이때 신경전달 물질이 분비됩니다. 시냅스를 많이 지날수록 기억은 강화된다고 해요. 이런 식으로 해마는 전기신호를 정리해 기억합니다. 해마가 학습과 기억 및 새로운 것을 인식하는 역할을 하는 것이죠.

-

- ▲ 그래픽=안병현

그렇다면 우리가 과거 무슨 일을 했는지 떠올릴 때 어떻게 순서대로 기억할 수 있을까요? 2011년에 쥐 실험을 통해 시간 세포가 그 역할을 한다는 사실이 밝혀졌지만, 레가 교수는 사람의 뇌에도 시간 세포가 있는지 궁금했어요. 그래서 사람을 대상으로 조사했죠. 연구팀은 반복적인 발작을 일으키는 뇌 질환(중증 간질) 환자 27명의 뇌 속 해마에 전극을 심었습니다. 이어 컴퓨터 화면을 통해 간질 환자들에게 30초 동안 12개 단어를 순서대로 보여주면서 되도록 많은 단어를 기억하게 했어요. 그리고 환자들이 기억한 단어를 떠올릴 때 해마에서 나오는 전기신호를 측정했지요. 이때 해마의 특정 세포들이 반응을 했습니다. 환자가 단어를 기억한 30초 안의 상황을 시간 세포가 그 기억 순서대로 분리해 저장하고 있었던 겁니다. 연구팀은 시간 세포가 환자들이 기억한 단어를 언제, 어떤 순서로 봤는지 기준에 따라 구별해 떠올리게 하도록 도움을 주고 있다고 설명했습니다. 특정 사건의 기억을 형성하는 데도 도움을 준다는 거죠.

◇위치와 주변 환경 정보 저장

해마는 주변 환경과 자기 위치 정보를 저장하기도 합니다. 어떤 곳을 처음 찾아갈 때 주변을 보고 눈에 띄는 물체나 지형을 통해 길을 찾곤 합니다. 하지만 점차 익숙해지면 그런 지표가 없어도 길을 헤매지 않게 되죠. 해마에 위치를 아는 '장소 세포'가 있기 때문입니다. 장소 세포는 사건이 어디에서 발생하는지 기록합니다. 여기가 어디인지, 나는 이 공간에서 어디에 있는지 등을 기억하죠.

한국과학기술연구원 뇌과학연구소 세바스찬 로이여 연구팀은 2019년 실험을 통해 장소 세포가 위치 정보를 어떻게 습득하고 기억해내는지 알아냈어요. 로이여 박사는 쥐를 대상으로 고안한 독특한 실험용 러닝머신을 이용했습니다. 연구팀은 생쥐의 머리에 8개의 탐침을 꽂고 나서 특수 제작된 1.8m 길이 러닝머신을 달리도록 했어요. 러닝머신 위에는 생쥐가 어디를 달리고 있는지 알기 위한 벨크로(찍찍이)와 중간중간 뾰족한 튜브 같은 장애물을 설치해 놓았죠. 쥐가 러닝머신 위를 걷는 동안 장애물을 통해 특정 장소에 대한 학습이 이뤄지면서 공간 기억이 생성되게 설계한 것입니다.

이 과정을 반복한 연구팀은 쥐가 장애물을 통과할 때마다 장소 세포의 활동 지점이 달라지는 걸 발견했습니다. 부드러운 표면 위를 달릴 때는 쥐의 장소 세포 중 공간적 위치를 인식하는 'CM세포'가 활성화됐어요. 반면 돌기가 솟은 오돌토돌한 부분을 달릴 땐 주요 지형지물을 감각적으로 인식하는 'LV세포'가 활성화됐죠. 이는 해마의 장소 세포가 움직이면서 공간 과 감각 정보를 따로따로 저장한다는 것을 의미합니다. 연구팀은 두 종류의 장소 세포가 해마의 같은 영역에서 서로 다른 층을 따라 상하로 배열돼 있다는 것을 세계에서 처음으로 발견했습니다. 이 연구 결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스에 실렸습니다.

해마는 어떠한 사실 정보나 사건에 대한 기억을 떠올리는 데 밀접하게 연관돼 있습니다. 따라서 해마를 다친 사람은 기억력 장애를 겪을 가능성이 크죠. 레가 교수팀과 로이여 연구팀의 이번 연구는 해마 손상으로 인한 간질이나 알츠하이머 같은 뇌 질환을 치료하는 데 도움을 줄 것으로 기대됩니다.