신문은 선생님

[이주은의 미술관에 갔어요] 한국 단색화의 거장, 오직 검은색으로 무한한 세상 담았죠

[윤형근 특별展]

김환기 화백의 제자이자 사위로 퇴학·투옥 등 인생의 굴곡 겪다

마흔다섯에 본격적으로 그림 그려

캔버스의 천 색깔 그대로 살리고 그 위에 모든 색의 합인 검은색으로

무한한 세상과 강렬한 침묵 표현

작품1을 보세요. 황토색 바탕 위에 검은색의 길고 짧은 기둥들이 세워져 있는 것 같은 모습입니다. 화가가 직접 만든 캔버스는 가로세로 실의 결이 드러나 있는 아마포(리넨)로 돼 있어요. 보통 캔버스라면 표면에 흰색의 애벌칠이 되어 있는데, 윤형근은 천의 원래 색을 그대로 놔두길 좋아했어요. 아마포의 황토색이 그 자체로 완벽하다고 생각했거든요. 그러니 화가가 그림을 그리는 데 쓴 색은 오직 검정밖에 없습니다.

-

- ▲ 왼쪽에서 첫째 사진은 고 윤형근 작가의 생전 모습. ① 윤형근 〈암갈색과 군청색〉, 1999, 리넨에 유채, 227x181.5cm. ② 김정희 〈木之必花 花之必實(나무는 반드시 꽃을 피워야 하고, 꽃은 반드시 열매를 맺어야 한다)〉, 19세기 중반, 한지에 먹, 26x56cm. /PKM 갤러리

윤형근의 삶을 되돌아보면, 침묵의 검정은 운명이었던 것 같습니다. 그는 자신의 신념대로 살고자 했던 사람이었는데, 불행히도 그가 젊었던 시절의 우리나라에서는 마음껏 표현할 수 있는 개인의 자유가 억압되고 있었습니다. 그는 대학생 시절에 시위 참가한 경험이 있는데 그로 인해 학교에서도 쫓겨나고 6·25전쟁 때도 위험한 곳에 끌려갔어요. 피란을 가지 않았다는 이유로 의심을 받아 전쟁이 끝난 후에 6개월간 투옥되기도 했습니다. 또 고등학교 교사로 있던 때에는 부정을 바로잡겠다고 나서다가 억울하게 체포되는 경험도 했지요.

이후 그는 학교를 그만두게 되었고 직장을 구할 때마다 과거의 일들로 인해 불이익을 받아 어려움을 겪어요. 마흔다섯이라는 중년의 나이에 비로소 그는 본격적으로 전공을 살려 그림을 그리기 시작했지요. 전업 화가의 길을 가기로 마음먹으면서 윤형근은 앞으로는 하고 싶은 말이 넘쳐나도 결코 밖으로 드러내지 않기로 합니다. 그래서인지 작품의 제목을 읽어봐도 도무지 전하려는 의미를 짐작할 수가 없어요. 화가가 철저히 속내를 감추고 침묵하고 있으니까요.

언뜻 보면 그의 작품은 대형 붓에 먹물을 듬뿍 묻혀 그린 수묵화 같기도 해요. 윤형근은 추사 김정희의 글씨(작품2)를 소장하고 있을 만큼 먹과 붓글씨의 매력에 빠져 있었고, 종종 집에 걸린 추사의 글씨를 보며 그림에 대한 영감을 받기도 했어요. 하지만 본인은 먹물로 그리는 대신 물감에 기름을 풍부하게 섞어 천 위에서 번지는 효과를 내곤 했어요.

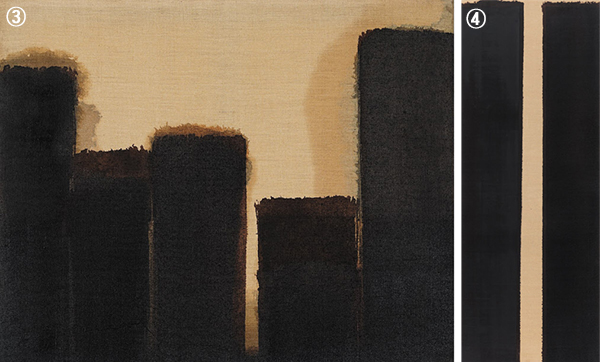

작품3을 보세요. 화가가 오래전에 그려뒀던 그림을 다시 꺼내어 그 위에 덧칠하는 작업을 한 것이에요. 물감과 기름이 바탕 위로 스며들고 퍼져 나가면서 검은색의 크고 작은 기둥들이 마치 천천히 숨을 쉬는 것처럼 느껴지네요.

-

- ▲ ③ 윤형근 〈암갈색과 군청색〉, 1977~1989, 리넨에 유채, 73x91cm. ④ 윤형근 〈암갈색과 군청색〉, 1990, 리넨에 유채, 207.7x80cm. /PKM 갤러리

이런 그림을 통해 점차 화가는 말없이 말하는 법을 깨닫게 됩니다. 그의 그림 속 검은 기둥들 앞에 서면 사람들은 고요하게 정적이 흐르는 가운데 자기 마음에서 벌어지는 소리에 귀를 기울일 수 있게 돼요. 그림은 아무 말도 하지 않지만, 사람들은 무언가를 듣게 되지요.

작품4에서처럼 길게 뻗어 내려간 검은 두 기둥이 한 걸음 물러서 있는 기분이 드는 그림도 있습니다. 사람들은 이 그림에서 물감이 칠해진 부분을 보는 게 아니라, 아무것도 칠해지지 않는 여백을 보게 됩니다. 기둥과 기둥 사이로 어둠을 뚫고 새어 나오는 은은한 빛에 먼저 눈길이 가는 거죠. 시작은 어둠이었는데, 결과는 빛이 된 셈이에요.

윤형근의 스승은 푸른 하늘을 그리는 화가로 우리에게 너무도 잘 알려진 김환기(1913~1974)입니다. 김환기가 하늘의 색인 파랑으로 예술적 삶을 걸었다면, 그의 제자이자 사위이기도 했던 윤형근은 흙의 색인 암갈색을 자신의 색으로 삼았어요. 윤형근의 검은색은 사실 흙색에서 출발한 것이에요. 흙의 암갈색에 하늘의 군청색을 섞으면 화가 고유의 검은색이 탄생합니다. 흙이 하늘의 푸름을 동경하여 검은색이 된 것이라고 할 수 있지요.

그림 속 수직 기둥들은 땅 위에 서 있는 나무 또는 사람을 떠오르게 합니다. 나무가 한자리에 서서 아무 말 없이 매서운 비바람과 추위를 꿋꿋이 견디어 내듯, 사람도 자신의 위치에서 하루하루 잘 버티며 살아갑니다. 윤형근의 검은 단색화는 지극히 단순하지만, 잘 들여다보면 그 안에 하늘과 땅이 있고, 빛과 어둠이 있으며, 빈 곳과 채워진 곳이 있어요. 그리고 세상을 살아가는 사람들마저도 보이는 것 같습니다.