신문은 선생님

[이주은의 미술관에 갔어요] 쌓인 지우개 가루, 닳은 비누… 눈으로 느끼는 시간의 흔적

['시간을 보다'展]

한지에 그린 1960~1970년대 건물과 1956년 대학교 합격 발표 사진에서

시간의 흐름과 변한 우리 삶 느끼죠

커다란 바닥에 펼쳐진 지우개 가루… 시간이 아픈 기억 지운다는 뜻이죠

그리스·로마 신화에서 시간의 신은 크로노스인데, 몇 살이나 됐는지 짐작도 하지 못할 정도로 나이가 든 할아버지의 모습을 하고 손에는 커다란 낫을 들고 있어요. 크로노스는 모든 생명을 자라게 하지만, 영원히 살게 하지는 않아요. 서서히 늙고 시들게 하다가 언젠가는 큰 낫으로 목숨을 거두어들입니다. 아주 짧은 순간을 의미하는 찰나의 신은 카이로스입니다. 발꿈치에 날개가 달린 카이로스는 누군가에게 다가왔다가도 어찌나 재빠르게 달아나는지 쉽사리 잡을 수가 없답니다. 더욱이 그는 앞쪽으로만 머리카락이 자라고 뒤쪽은 머리가 없어요. 그래서 이미 등을 돌리고 떠나버린 카이로스의 머리카락이라도 붙잡아보려고 해도 소용이 없어요. 마치 한번 놓쳐버린 순간이 그렇듯 말이죠.

시간과 순간은 눈으로 직접 볼 수 없지만, 지나간 흔적을 여기저기 남겨놓습니다. 다음 달 12일까지 서울 관악구 서울대학교미술관에서 열리는 '시간을 보다' 전시에서 시간의 흔적을 미술 작품으로 볼 수 있습니다.

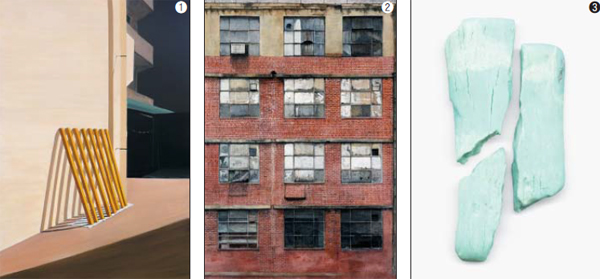

작품1에서 이현우(30) 작가는 노랗게 페인트칠한 나무토막들을 벽에 줄 세워 둔 모습을 그렸어요. 햇빛이 좋은 날이고, 그림자가 짤막한 것으로 보아 시간은 정오 무렵이라고 짐작할 수 있어요. 선명한 그림자 덕분에 그림 전체가 해시계의 효과를 내고 있거든요. 시간이 더 지나면 태양은 저물고 그림자는 좀 더 길게 늘어지면서 흐릿해져 가겠지요. 아무도 없는 빈 공간에서 시간이 벽과 바닥에 줄긋기 놀이를 하고 있어요. 다른 사람들은 눈치채지 못했겠지만, 화가는 얼른 이미지로 포착했답니다.

-

- ▲ ①이현우 〈줄긋기〉 2018, 캔버스에 유채, 194x130㎝. ②정재호 〈소공로 93-1〉 2018, 한지에 아크릴릭, 209x149cm. ③구본창 〈Soap 30〉 2006, 아카이벌 피그먼트 프린트, 39x32㎝. /서울대학교미술관

작품3은 구본창(67) 사진가가 찍은 비누 이미지입니다. 처음에는 둥글거나 네모난 비누였겠지만, 하루하루 지나다 보면 어느새 작아지고 부서져서 지금처럼 변하게 돼요. 비누를 닳게 한 것은 사람이지만, 거기엔 시간의 힘도 개입되어 있어요. 시간은 물건을 마모시키고 끝내 사라져 버리게 하는 힘을 가지고 있으니까요.

-

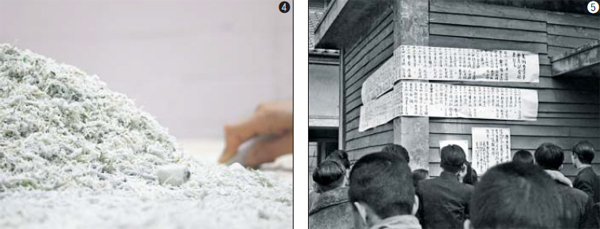

- ▲ ④홍희령 〈마음에 지우다〉 2016, 혼합 재료, 크기 가변적. ⑤성낙인 〈미술대학 합격자 발표 1956년 3월 오후 2시〉 디지털 프린트, 56x76㎝. /서울대학교미술관

비누와 달리 지우개는 몸체는 작아지면서 동시에 가루로 쌓여갑니다. 작품4는 여러 관객이 함께 참여한 홍희령(48) 작가의 작품으로, 지우개로 빈 책상을 지우는 과정을 찍은 것이에요. 전시장에 가면 커다란 바닥 한가득 하얀 지우개 가루가 떡가루처럼 수북이 펼쳐진 모습을 볼 수 있습니다. 이 지우개 작품은 두 가지 차원에서 이야기할 수 있어요. 그 하나는 지우는 데 걸리는 노력의 시간이고, 다른 하나는 지우개 가루가 쌓여가는 시간입니다. 마음속에 새겨진 좋지 못한 기억들을 지우는 데에는 노력도 필요하지만, 시간도 필요하다는 뜻일 거예요.

아무리 강렬했던 기억일지라도 시간이 흐르면 많은 것이 머리에서 희미해지고 눈앞에서 사라져가요. 때때로 사람들은 말합니다. "모두 지나갈 거예요. 한 밤 두 밤 자고 일어나면 잊을 수 있을 겁니다." 만일 사람이 지금까지 벌어진 슬프고 아픈 경험을 하나도 빠짐없이 생생히 머릿속에 새겨둔다면 과연 견딜 수 있을까요. 날마다 눈물로 밤을 지새워야 할지도 몰라요. 지난 일들을 시간과 함께 떠내려 보냈기 때문에, 오늘을 담담하게 살 수 있죠.

하지만 가끔은 먼지 많은 옛 사진첩을 일부러 끄집어내어 과거의 모습을 보고 싶은 날도 있답니다. 특히 원했던 결과를 손에 쥐었던 날이나, 소중한 사람과 보낸 순간이 담긴 사진들은 두고두고 꺼내 보며 그때의 기분을 떠올리게 되죠. 작품5를 보세요. 이 사진을 찍은 성낙인(1927~2011) 작가가 대학에 입학하던 1956년에는 합격자 발표를 이렇게 건물 벽에 붙여놓았다고 해요. 합격의 여부를 인터넷이나 전화로 확인하는 요즘과는 달리, 직접 와서 자기 이름이 씌어 있는지 확인해야 했던 거죠. 그 시절에 아득한 미래라고 여겼던 시간은 어느덧 지금이 되어 있을 겁니다. 추억의 사진을 보면 세상이 달라지고 자신도 변했다는 것을 새삼 깨닫게 돼요. 그 깨달음이야말로 시간이 흘렀다는 가장 뚜렷한 증거가 아닐까요.