신문은 선생님

[재미있는 과학] 광학·전자 현미경 합쳐… 살아있는 세포 속까지 3D로 본다

입력 : 2020.02.06 03:05

[현미경 촬영 기술]

광학현미경으로는 미세한 것 못봐 세포 내부 구조는 관찰할 수 없어

전자현미경은 확대율이 크지만 죽은 세포 단면, 구조만 관찰 가능

두 현미경 기능 모으는 기술 개발… 신경세포인 뉴런 활동 등 관찰

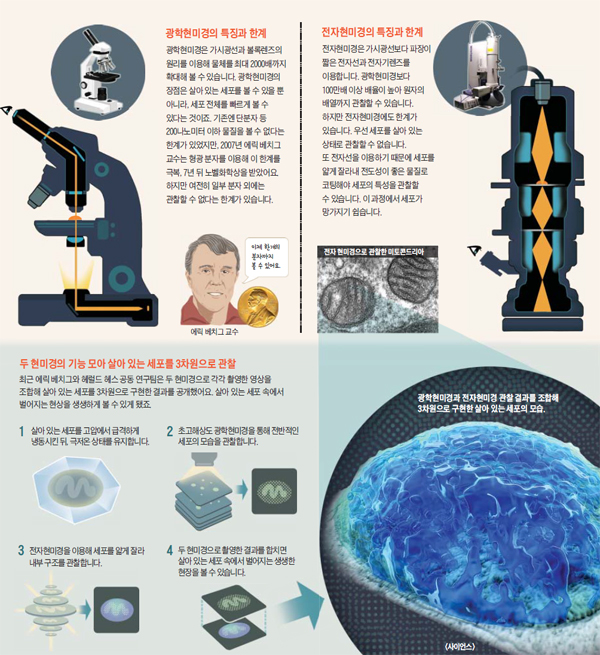

지난달 17일 국제학술지 '사이언스' 표지에는 바닥의 회색 물체와 그 위에 올려진 세포 사진이 등장했어요. 세포 안을 보면 푸른색 물결이 이는 듯한 모습을 볼 수 있는데, 이는 세포 내부의 생생한 모습을 포착한 거예요. 이 사진은 세포를 특수하게 고안된 기법으로 촬영한 뒤, 3D(3차원)로 합성한 결과입니다. 바닥의 회색 물체 역시 이 기법으로 촬영한 세포의 단면도입니다.

이렇게 살아 있는 세포의 내부를 생생하게 들여다볼 수 있게 된 것은 이번이 처음입니다. 미국 하워드휴스 의학연구소의 에릭 베치그 교수와 헤럴드 헤스 교수 공동 연구팀이 광학현미경과 전자현미경을 조합하는 기술을 개발한 결과죠. 광학현미경과 전자현미경은 각각 무엇이며, 기존 두 현미경의 한계는 무엇이었는지 살펴볼까요?

◇광학현미경으로는 아주 미세한 물질은 볼 수 없어

먼저 광학현미경에 대해 알아볼게요. 광학현미경은 태양빛 중 우리 눈에 보이는 빛을 뜻하는 가시광선과 볼록렌즈의 원리를 이용해 물체를 최대 2000배까지 확대합니다. 가시광선의 파장 범위는 400~700나노미터(㎚·10억분의 1m)로 보통 우리가 무지개 색채로 인식하는 빛이죠.

광학현미경의 장점은 살아 있는 세포를 볼 수 있을 뿐 아니라 세포 전체를 빠르게 볼 수 있다는 것입니다. 하지만 기존의 광학현미경은 빛의 회절 때문에 렌즈가 아무리 발달해도 200㎚ 이하 물질은 볼 수 없다는 한계가 있었어요. 즉 광학현미경으로는 바이러스(크기 100㎚)나 단백질(10㎚)을 구별할 수 없었습니다. 19세기 독일 물리학자 에른스트 아베가 제시한 이 회절 한계는 이후 100년이 넘도록 극복할 수 없는 한계로 여겨졌습니다.

이렇게 살아 있는 세포의 내부를 생생하게 들여다볼 수 있게 된 것은 이번이 처음입니다. 미국 하워드휴스 의학연구소의 에릭 베치그 교수와 헤럴드 헤스 교수 공동 연구팀이 광학현미경과 전자현미경을 조합하는 기술을 개발한 결과죠. 광학현미경과 전자현미경은 각각 무엇이며, 기존 두 현미경의 한계는 무엇이었는지 살펴볼까요?

◇광학현미경으로는 아주 미세한 물질은 볼 수 없어

먼저 광학현미경에 대해 알아볼게요. 광학현미경은 태양빛 중 우리 눈에 보이는 빛을 뜻하는 가시광선과 볼록렌즈의 원리를 이용해 물체를 최대 2000배까지 확대합니다. 가시광선의 파장 범위는 400~700나노미터(㎚·10억분의 1m)로 보통 우리가 무지개 색채로 인식하는 빛이죠.

광학현미경의 장점은 살아 있는 세포를 볼 수 있을 뿐 아니라 세포 전체를 빠르게 볼 수 있다는 것입니다. 하지만 기존의 광학현미경은 빛의 회절 때문에 렌즈가 아무리 발달해도 200㎚ 이하 물질은 볼 수 없다는 한계가 있었어요. 즉 광학현미경으로는 바이러스(크기 100㎚)나 단백질(10㎚)을 구별할 수 없었습니다. 19세기 독일 물리학자 에른스트 아베가 제시한 이 회절 한계는 이후 100년이 넘도록 극복할 수 없는 한계로 여겨졌습니다.

-

- ▲ /그래픽=안병현

◇전자현미경, 작은 물질 볼 수 있지만 죽은 세포만 관찰 가능

한편 전자현미경도 나노 세계를 볼 수 있습니다. 전자현미경은 가시광선 대신 전자선(전자빔)과 전자기렌즈를 사용해 확대 이미지를 만듭니다. 가시광선보다 10만 배 파장이 짧은 전자선(0.0037㎚)을 사용하기 때문에 100만 배 이상의 높은 배율로 원자의 배열까지 관찰할 수 있죠.

하지만 전자선은 공기 중의 입자와 부딪히면 산란을 합니다. 그래서 전자가 지나가는 통로와 관찰하는 물질이 놓이는 공간은 고진공 상태로 유지해야 합니다. 그래서 세포와 같은 생물 시료는 반드시 건조해야 합니다. 즉, 전자현미경으론 죽은 세포만 관찰할 수 있다는 뜻입니다.

또 전류가 흐르지 않는 동식물 같은 비전도체는 전자가 드나들 수 있도록 물질 표면에 전자가 움직이기 쉬운 전도성 좋은 금속으로 미리 코팅을 해야 합니다. 이를테면 세포를 얇게 잘라낸 후 전기가 잘 통하는 물질로 코팅하고, 그 위에 전자를 쏘아 세포의 특성을 파악하죠. 이때 세포를 일일이 잘라내는 과정에서 세포가 망가지기 쉽다는 단점이 있어요. 전반적인 세포 구조를 관찰할 수는 있지만, 이런 구조들이 어떤 기능을 하는지는 관찰할 수가 없죠.

◇두 현미경의 기능 모아 한계 극복

그런데 베치그와 헤스 교수 공동 연구팀은 두 현미경의 기능을 하나로 모으는 기술을 개발했습니다. 우선 연구팀은 살아 있는 세포를 고압에서 급격하게 냉동시킨 뒤 절대 영도(영하 273.15도·이론상 가능한 가장 낮은 온도)에 가까운 영하 263도의 극저온 상태를 유지했어요. 세포가 녹거나 변형이 생겨 관찰에 방해되지 않도록 한 것이죠. 이 같은 극저온 상태에서도 세포를 살아 있는 상태로 유지한 것이 이번 연구의 핵심 성과 중 하나입니다. 이런 환경은 특히 세포 표면에 수분이 있으면 관찰이 어려운 전자현미경에 중요합니다. 얼린 세포는 얇게 잘라내기도 쉬워 관찰이 더 쉽습니다. 생 삼겹살보다 냉동 삼겹살이 기계로 자르기 훨씬 쉬운 것처럼요.

연구진은 광학현미경으로 살아 있는 전반적인 세포의 모습을 우선 관찰한 뒤, 새로 개발한 전자현미경에 세포를 놓고 한 층씩 깎아가며 각 층을 촬영한 뒤 이를 다시 합성해 3D로 구현했습니다. 특히 이 전자현미경은 전자빔 대신 파장이 더 짧은 이온빔을 사용해 기존 전자현미경보다 더 높은 해상도로 촬영이 가능했습니다. 이렇게 두 현미경으로 촬영한 결과를 합쳐 살아 있는 세포의 생생한 3차원으로 구현해낼 수 있었죠.

그러면 광학현미경과 전자현미경을 조합한 이 기술은 대체 어디에 쓰일까요? 세포 내 수송로 역할을 하는 '엔도솜(endosome)'의 움직임이나 신경세포인 '뉴런(neuron)'이 생기면서 서로 달라붙는 과정 등 기존 현미경들만으로는 볼 수 없었던 모습을 관찰할 수 있지요. 이런 다양한 세포의 작용을 이해하면 우리 몸 질환을 연구하는 데 더욱 도움이 됩니다.