신문은 선생님

[이주은의 미술관에 갔어요] 내가 보는 모나리자도 나를 바라보고 있다면?

['시:간(視間)-시선의 사이를 거닐다' 展]

캔버스·창·액자 경계 허문 마그리트 "그림과 세상은 사실 이어져 있다"

김홍식 작가, 명작 앞 구경꾼들 포착… 작품 주변까지 보는 관점 제시했죠

그림과 바깥세상 사이에는 보이지 않는 경계가 있습니다. 가끔은 커다란 액자가 그 경계를 뚜렷하게 보여주기도 하죠. 창문을 열듯 액자를 열고 들어가면, 다른 세상이 펼쳐질 것 같은 기분도 듭니다.

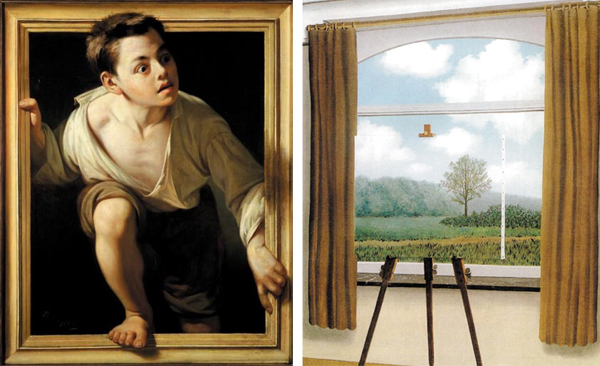

이와 비슷한 상상을 한 화가들도 몇몇 있었어요. 먼저 작품1을 보세요. 어느 소년이 마치 창문 밖으로 나오듯, 액자 밖으로 나오려 하고 있습니다. 이 소년은 그림 속 세상만 알고 살다가 처음으로 다른 세상을 발견한 듯 겁에 질린 표정을 짓고 있네요. 그림과 바깥세상이 사실은 하나로 연결돼 있다는 뜻일까요?

-

- ▲ 작품1 - 페레 보렐 델 카소, ‘비평에서 도망가기’, 1874(사진 왼쪽). 작품2 - 르네 마그리트, ‘인간의 조건’, 1933(사진 오른쪽). /스페인국립은행컬렉션·워싱턴국립미술관

작품2는 초현실주의 화가 르네 마그리트의 '인간의 조건'이라는 작품인데요. 저 멀리 나무 한 그루가 작은 캔버스 안에도 있고, 또 바깥으로도 이어져 있습니다. 그 나무는 커다란 창문 안에 들어 있고, 또 창문은 더 큰 틀인 전체 그림 안에 놓여 있죠. 마그리트는 이렇게 묻습니다. "나무는 방 안의 그림 속에도 있고, 바깥의 진짜 풍경 속에도 있다."

오늘 소개하는 김홍식 작가는 위의 두 화가처럼, 그림을 본다는 것과 세상을 본다는 것은 어떤 차이가 있는지 곰곰이 생각하고 경험한 미술가입니다. 사진으로 찍은 이미지를 철판에 새기고, 그 위에 금박과 색을 입힌 후 액자에 넣어 작품을 완성합니다. 작가는 그런 경험을 작품에 담아 '시:간(視間)―시선의 사이를 거닐다'는 전시를 열었습니다. 10월 29일까지 서울 종로구 환기미술관에서 감상할 수 있답니다.

작가는 해외여행지의 필수 관광 코스가 된 유명 미술관들을 찾아다닙니다. 미술관의 인기 있는 스타 작품 앞에는 사람들로 늘 와글와글합니다. 프랑스 파리에 가면 루브르미술관이 있어요. 이 미술관을 처음 오는 사람이라면 제일 먼저 보고 싶어 하는 작품이 바로 레오나르도 다 빈치의 '모나리자'입니다.

-

- ▲ 작품3 - 김홍식, ‘산책자 미술관에 가다―루브르’, 2016~2017. /환기미술관

작품3을 볼까요? 사람들이 그림 앞에서 마치 아이돌 가수를 만난 듯 열심히 휴대전화로 사진을 찍어대고 있어요. 그런데 작품을 가만히 들여다보니 재미있는 모습을 찾을 수 있네요. 액자 속에는 모나리자가 있는데, 그게 하나가 아닌 거예요. 수십 개의 작은 휴대전화 화면 속에 모나리자가 담겨 있습니다. 휴대전화라는 네모난 틀 속에 또 액자라는 네모 틀이 보이고, 그 안에 조그맣게 모나리자가 앉아 있어요. 이제 모나리자들은 겹겹의 액자 속에서 미소 짓고 있네요.

통상 우리가 작품을 본다는 건 오직 액자 안쪽의 그림을 보는 것이라고 생각했습니다. 하지만 사실 알고 보면 그 그림도 우리가 발을 딛고 있는 세상을 배경으로 보는 것이죠. 그림을 집중해서 보다 보면 그림 밖의 관람객들, 친구들, 더 나아가 그림 속 인물과도 시선을 주고받게 됩니다. 작품을 보는 방식에 대한 새로운 시도인 셈이죠.

-

- ▲ 작품4 - 김홍식, ‘산책자 미술관에 가다―오르세’, 2016~2017. /환기미술관

누구나 작품을 보기 위해 미술관에 오죠. 그런데 미술관은 관람자들끼리 서로 바라보는 장소이기도 해요. 이뿐만 아니라 우리가 관람하는 동안, 작품도 우리를 바라보고 있답니다. 어느 날 한 번쯤은 미술 작품에 집중하는 대신 구경꾼들에게 관심을 둬보세요. 흥미로운 모습들을 발견할 수 있을 거예요.