신문은 선생님

[클래식 따라잡기] 조국의 고유한 문화·정서, 오선지에 그려냈어요

입력 : 2016.09.02 03:09

[음악 속에 나라를 담은 세 작곡가]

프랑스의 자유·파격 추구한 사티, 스페인 특유의 색 담은 그라나도스, 유럽·남미 음악 결합한 히나스테라

국가 특성 음악에 녹여낸 '국민주의'… 클래식 음악의 새로운 장 열었어요

19세기 중반까지 클래식 음악의 큰 흐름을 주도한 것은 베토벤, 슈베르트 등 세계적인 거장을 낳은 독일과 오스트리아였어요. 그런데 19세기 중반을 기점으로 나라마다 각자의 특색을 담은 클래식 음악을 추구하는 작곡가들이 등장합니다. 이렇게 자신의 나라와 국민의 특성을 음악에 담아내려는 흐름을 '국민주의'라고 불러요. 오늘은 국민주의의 흐름 속에서 프랑스, 스페인, 아르헨티나의 클래식 음악에 새로운 장을 열었던 작곡가 세 명을 알아보려고 해요. 공교롭게도 세 작곡가 모두 2016년과 특별한 인연이 있답니다.

◇프랑스의 괴짜 작곡가 에리크 사티

올해 탄생 150년이 된 프랑스의 작곡가 에리크 사티(1866~1925)는 생전에 늘 파격과 혁신을 추구한 괴짜였어요. 해가 쨍쨍한 맑은 날씨에도 우산을 들고 다니고 늘 검은 옷만 입었어요. 자신의 집에는 아무도 들어오지 못하게 했고, 스스로 '예수예술의 수도교회'라는 기독교 교단을 만들고 유일한 신자를 자청하기도 했답니다. 그래서인지 그의 음악도 생전에는 괴짜스럽다는 평가를 받았지만, 오늘날에는 '자유로움과 파격을 추구하는 프랑스 음악의 색깔을 담았다'는 평을 받고 있어요.

◇프랑스의 괴짜 작곡가 에리크 사티

올해 탄생 150년이 된 프랑스의 작곡가 에리크 사티(1866~1925)는 생전에 늘 파격과 혁신을 추구한 괴짜였어요. 해가 쨍쨍한 맑은 날씨에도 우산을 들고 다니고 늘 검은 옷만 입었어요. 자신의 집에는 아무도 들어오지 못하게 했고, 스스로 '예수예술의 수도교회'라는 기독교 교단을 만들고 유일한 신자를 자청하기도 했답니다. 그래서인지 그의 음악도 생전에는 괴짜스럽다는 평가를 받았지만, 오늘날에는 '자유로움과 파격을 추구하는 프랑스 음악의 색깔을 담았다'는 평을 받고 있어요.

-

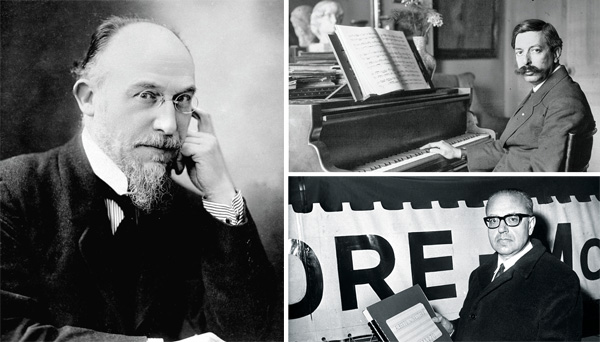

- ▲ 프랑스의 에리크 사티, 스페인의 엔리케 그라나도스, 아르헨티나의 알베르토 히나스테라(왼쪽 큰 사진부터 시계 방향)는 각자 조국의 고유한 특징과 정서를 담은 클래식 음악을 남겼어요. /위키피디아·Getty Images 이매진스

때로는 작품의 제목을 괴상하게 짓기도 했어요. '이상한 미녀' '바싹 마른 태아' '관료적인 소나티네' '멍청한 개를 위한 진짜 전주곡' 같은 작품들이죠. 하지만 이 노래들은 제목과 다르게 아주 순수하고 맑은 느낌을 담고 있답니다. 사티는 다른 작곡가들이 쉽고 단순한 제목과는 반대로 어렵고 긴 작품을 만들어 청중들을 괴롭힌다고 생각했어요. 사티는 반대로 맑고 순수한 음악에 괴팍한 제목을 달아 다른 작곡가들의 행태를 풍자한 거예요.

사티는 "나는 너무 낡은 시대에 너무 젊게 이 세상에 왔다"는 말을 남겼는데, 결코 허언이 아니었어요. 사티가 세상을 떠날 때쯤 기존의 형식을 깨트리는 그의 독창적인 사상과 음악을 따르는 사람들이 생기기 시작했고, 지금은 프랑스 음악의 자유로움과 파격의 상징이 되었답니다. 1888년 사티가 발표한 피아노곡 '세 개의 짐노페디'는 지금도 많은 사람이 즐겨 들을 정도로 세련되었다는 평을 받고 있어요.

◇비운의 작곡가 그라나도스

스페인의 클래식 음악 발전에 큰 획을 그은 엔리케 그라나도스(1867~1916)는 지금부터 100년 전인 1916년 제1차 세계대전 도중 대서양에서 목숨을 잃었어요. 미국에서 열린 공연에 참석한 뒤 여객선을 타고 고국으로 돌아오던 중 독일 잠수함의 어뢰에 여객선이 격침되면서 아내와 함께 목숨을 잃은 비운의 작곡가예요.

피아니스트로 뛰어난 실력을 보인 그라나도스는 다른 스페인 음악가들과 마찬가지로 파리로 유학을 가서 음악을 공부했어요. 1889년 스페인에 돌아온 뒤부터 다양한 작품을 작곡했는데, 대표작이 바로 '스페인 무곡'과 '고예스카스'예요. 특히 걸작으로 꼽히는 '고예스카스'는 스페인의 천재 화가였던 프란시스코 고야의 미술 작품에서 영감을 받아 작곡한 피아노곡 모음입니다. 고예스카스라는 제목도 '고야풍으로'라는 뜻이에요. 그라나도스는 아름다운 여인이나 사랑에 빠진 연인들의 모습을 담은 고야의 그림에서 뿜어져 나오는 강렬한 색채를 부드럽고 로맨틱한 감성으로 곡에 담아냈어요.

고예스카스는 이후 오페라로 만들어졌는데, 그 첫 번째 공연이 파리에서 열리기로 했다가 미국 뉴욕 메트로폴리탄 오페라극장으로 바뀌었답니다. 운명의 장난처럼 그는 이 공연을 성공적으로 마치고 고국으로 돌아오는 길에 목숨을 잃었어요.

그럼에도 스페인 고유의 색깔을 담은 작품과 음악 학교를 세워 후진을 양성했던 그의 삶은 스페인의 클래식 음악이 발전하는 밑거름이 되었어요.

◇'팜파스'를 곡에 담은 히나스테라

아르헨티나를 음악에 담은 알베르토 히나스테라(1916~1983)는 그라나도스가 목숨을 잃은 1916년에 태어났어요. 히나스테라는 1936년 부에노스아이레스 음악원을 거쳐 미국에서 음악 공부를 한 뒤 유럽과 미국, 남미를 옮겨다니며 왕성한 활동을 펼친 아르헨티나의 대표적인 작곡가랍니다.

특히 그가 주목을 받았던 이유는 유럽의 클래식 음악과 남미 원주민의 민속음악을 이상적으로 결합시켰기 때문이에요. 남미에서는 옥수수 농사를 짓고 말이나 양·소를 방목하는 넓은 평원을 '팜파스'라고 부르는데, 히나스테라는 남미의 민속음악을 이용해 어릴 적 자신이 뛰고 놀았던 팜파스를 연상시키는 곡들을 만들었어요. 그의 대표작인 '팜페아나' 시리즈가 바로 그것이죠. '대목장'이라는 뜻의 발레곡 '에스탄시아'도 흥겨운 멜로디로 많은 이에게 깊은 인상을 남겼답니다. 남미 출신 음악가들이 최근 왕성하게 활동할 수 있었던 배경에는 남미 고유의 색채를 클래식 음악에 담아 강렬한 인상을 남겼던 히나스테라가 있었기 때문이에요.

2016년과 특별한 인연이 있는 세 작곡가의 공통점은 자신의 조국이 지닌 고유한 문화와 정서를 작품에 담아냈다는 것이죠. 동시에 전 세계 클래식 애호가의 사랑을 받고 있고요. 어쩌면 이들이야말로 '글로벌(global)'의 진정한 의미를 먼저 깨달았던 게 아니었을까요.