신문은 선생님

[이명옥 따라잡기] 밥 먹고 차 마실 땐 몰랐는데… 그릇, 너 이렇게 예뻤니

입력 : 2016.03.11 03:09

[그릇과 예술]

찻잔에 모피 감싸 평범함 탈피하고 유리잔으로 현대인 공허함 표현해

주로 음식 담는 용도로 쓰이던 그릇… 아름다움 주목받으며 정물화 소재로

음식을 담는 용기인 식기(食器)는 우리 생활에 밀접한 사물이에요. 현대미술에서는 그릇(물이나 음식을 담는 기구를 통틀어 이르는 말) 자체가 표현 대상이 되기도 해요. 독일 태생의 화가이자 조각가인 메레 오펜하임은 찻잔을 역발상의 도구로 활용했어요.

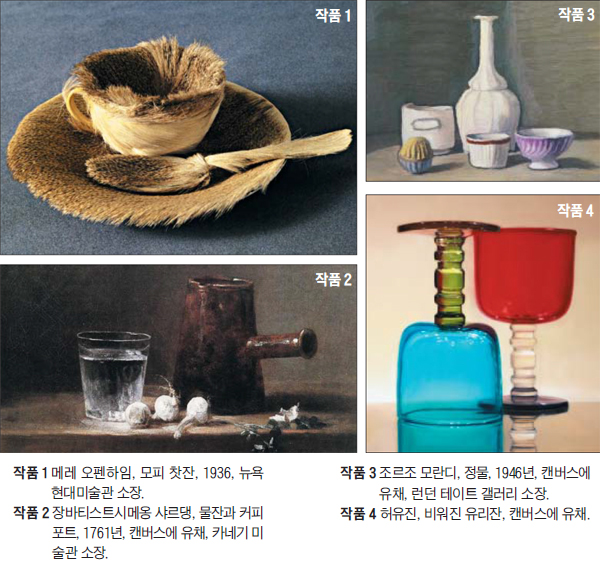

작품 1은 모피를 입은 찻잔 세트예요. 오펜하임은 파리의 한 백화점에서 찻잔과 컵받침, 차 숟가락을 산 다음 모피를 씌워 조각품으로 만들었어요. 그릇에 털옷을 입힌 이 작품은 여러모로 사람들을 깜짝 놀라게 했어요. 모피를 입은 컵에는 더 이상 찻물을 담을 수 없기 때문이죠. 다시 말해 그릇으로서 실용성이 사라진 거예요. 그러나 단지 모피로 찻잔 세트를 감쌌을 뿐인데, 평범한 그릇이 멋진 조각품으로 새롭게 태어났지요? 오펜하임은 '조각품은 예술가가 손으로 직접 만들어야 한다' '조각은 단단하다' '조각은 차갑다' 등 우리가 흔히 알던 고정관념들을 탈피했어요. 재료로 쓰인 그릇은 백화점에서 산 공산품이고, 모피는 단단하지 않고 부드러운 데다, 석고상처럼 차갑지 않고 따뜻한 작품 1이 만들어졌으니까요.

작품 1은 모피를 입은 찻잔 세트예요. 오펜하임은 파리의 한 백화점에서 찻잔과 컵받침, 차 숟가락을 산 다음 모피를 씌워 조각품으로 만들었어요. 그릇에 털옷을 입힌 이 작품은 여러모로 사람들을 깜짝 놀라게 했어요. 모피를 입은 컵에는 더 이상 찻물을 담을 수 없기 때문이죠. 다시 말해 그릇으로서 실용성이 사라진 거예요. 그러나 단지 모피로 찻잔 세트를 감쌌을 뿐인데, 평범한 그릇이 멋진 조각품으로 새롭게 태어났지요? 오펜하임은 '조각품은 예술가가 손으로 직접 만들어야 한다' '조각은 단단하다' '조각은 차갑다' 등 우리가 흔히 알던 고정관념들을 탈피했어요. 재료로 쓰인 그릇은 백화점에서 산 공산품이고, 모피는 단단하지 않고 부드러운 데다, 석고상처럼 차갑지 않고 따뜻한 작품 1이 만들어졌으니까요.

그런데 이런 고정관념을 깬 화가가 있었어요. 바로 위대한 정물화가로 불리는 장바티스트시메옹 샤르댕입니다. 작품 2의 배경은 평범한 가정집 부엌입니다. 탁자 위에는 당시 프랑스인들이 사용하던 커피포트와 물이 담긴 투명한 유리잔, 통마늘 3개가 놓여 있어요. 샤르댕은 정물화의 거장답게 빛의 밝기 변화·명암·구도·색채 효과를 통해 특별할 것도 없는 소재들을 미술 작품의 주인공으로 만들었어요. 무생물인 그릇에 아름다움과 생명력을 불어넣은 샤르댕 덕분에 인기가 없던 정물화는 당당하게 미술사조의 한 장르로 인정받게 되었어요. 아울러 샤르댕의 그림을 본 사람들은 그릇의 아름다움에 주목하게 되었답니다. 이 때문에 작품 2는 그릇을 소재로 한 그림이 생겨나는 데도 많은 영향을 끼쳤지요.

이탈리아의 '국민 화가'로 불리는 조르조 모란디는 그릇을 성찰과 명상의 도구로 활용했어요. 작품 3에 등장하는 그릇들은 모란디의 집에 있던 평범한 식기랍니다. 모란디는 생활용품인 그릇을 소재로 고요한 정물화를 그린 화가로 유명해요. 그는 주로 같은 그릇들을 반복해 그렸는데요. 신기하게도 모란디의 작품은 매번 새로운 그릇을 그린 것처럼 보인답니다. 마치 항상 다른 느낌을 주는 천의 얼굴을 가진 배우처럼 말이에요. 모란디가 그릇을 여러 가지 방식으로 배치하거나 색을 달리하며 그렸기 때문이지요.

고요하고 명상적인 분위기를 풍기는 그 자신의 그림처럼 모란디는 조용한 성격의 남자였다고 해요. 생전에 해외여행을 떠났던 횟수는 단 한 번뿐, 평생 이탈리아 볼로냐의 미술학교에서 학생들을 가르치거나 작은 집에 머물며 그림을 그린 것이 모란디의 일생이었어요. 그는 별도의 작업실도 갖지 않았어요. 침실이 곧 작업실이었죠. 그가 큰 캔버스가 아닌 작은 캔버스에 그림을 그린 것도 작은 방에서 작업했기 때문이에요. 작품 3의 가로 길이는 37.5㎝, 세로 길이는 45.5㎝에 불과하지요. 차분한 색상, 작은 캔버스 크기 등의 요소가 결합되어 침묵과 정적이 느껴지는 그릇 그림이 태어나게 된 거죠.

우리나라의 작가 허유진은 그릇을 통해 빛의 반사 효과를 탐구합니다. 작품 4는 아름다운 색깔의 유리잔 두 개를 그린 거예요. 이 그림은 언뜻 보면 사진으로 착각할 만큼 정교하고 사실적이에요. 허유진 작가는 그릇 중에서도 투명한 유리그릇을 그림의 소재로 선택했는데, 그 이유는 두 가지가 있어요. 먼저 실내로 스며드는 빛이 유리그릇에 반사되는 효과를 탐구하기 위해서예요. 유리그릇은 표면이 투명하고 반짝거리는 데다 안과 표면이 모두 보이기 때문에 일반 그릇보다 빛의 반사 효과를 더 실감 나게 표현할 수 있거든요. 그림 속 고급스러운 유리잔은 물질을 숭배하는 현대인을 상징해요. 유리잔은 화려하고 아름답지만 조그만 충격에도 쉽게 깨지죠? 허유진 작가는 '물질적인 가치만 추구하는 현대인들은 언제 깨질지 모르는 유리잔처럼 불안하고 공허한 삶을 살고 있다'는 메시지를 이 유리잔 그림을 통해 전달한답니다.

그릇은 문학적인 비유 표현에도 흔히 쓰여요. 그릇이 큰 사람, 그릇이 작은 사람, 생각을 담은 그릇, 감정을 담은 그릇…. 여기에 한 가지를 덧붙이면 어떨까요? '예술을 담은 그릇'이라고 말이죠.