신문은 선생님

[심리이야기] SNS에서 완벽한 나… 사실은 행복하지 않아요

[SNS에서의 인정 욕구]

'좋아요'·댓글에 목매 현실 꾸미지만 짧은 시간 내 다시 공허해져

더 자극적인 것 찾게 되는 악순환… 직접 사람 만나 관계 맺어야 해요

-

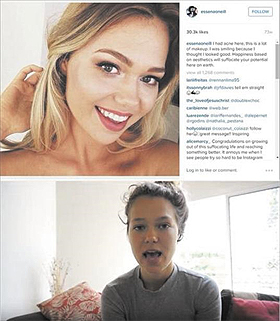

- ▲ 화려한 외모의 ‘셀카 사진’(위쪽 사진) 등으로 SNS상에서 인기였던 호주의 한 소녀가 최근 SNS의 악영향에 대해 밝히며 “좋아요나 팔로어 수에 신경 쓰지 않는 인생이 더 아름답다”고 말해 큰 반향을 불러일으켰어요(아래쪽 사진). /인스타그램·유튜브 캡처

최근 인터넷 소셜네트워킹서비스(SNS)에서 팔로어를 약 57만명 갖고 있던 한 호주 소녀가 자신의 사진을 삭제하고 대신 SNS의 어두운 면을 알려 화제가 된 일이 있었어요. 그는 "인터넷 속 완벽한 소녀를 보면서 그들처럼 되고 싶었다. 결국 스타가 됐지만, 가식적인 삶에서 행복을 찾을 수는 없었다"고 말했죠.

SNS상에서 가면을 쓴 채 완벽한 삶을 꾸미거나, 거짓 미담을 전파해서 이익을 꾀하거나, 무고한 사람의 명예를 훼손하는 일이 많이 발생하고 있어요. 이렇다 보니 SNS상에서 남들의 관심을 받기 위해 튀는 언행을 일삼는 사람을 칭하는 신어(新語·새로운 말) 'SNS 관심 종자'까지 나타났지요.

사실 남들이 내 사진이나 글에 관심을 보이는 것은 반가운 일이기도 하고, 소통의 출발점이기도 해요. 문제는 거기에 너무 집착해서 도덕적인 판단·타인에 대한 존중·진실성과 같은 우리에게 중요한 가치를 쉽게 망각해버린다는 점이에요. 그렇다면 왜 이런 행동이 나타나는 걸까요?

◇지나친 인정 욕구가 화 불러요

마음속 인정 욕구 때문에 SNS에 대한 집착이 강해진다고 해요. 인정 욕구란 다른 사람에게 인정받기를 원하고 이를 위해 적극적으로 행동하며, 인정받지 못하면 자기 존재를 부정당한 듯한 좌절감을 느끼는 심리예요. 인정 욕구가 강한 사람은 부모님이나 선생님·직장 상사처럼 자기보다 강한 권위적 존재에게 좋은 평가를 받고 싶어 해요. 그런데 휴대전화와 SNS 사용이 보편화되니까 이제 생면부지의 남들이 눌러준 '좋아요'와 댓글의 개수 같은 열렬한 반응이 평가의 또 다른 기준이 되어버린 거예요. 게다가 SNS에서는 즉각적으로 반응이 오기 때문에 인정 욕구가 강한 사람일수록 강렬한 자극을 받게 되지요.

사실 인정 욕구 자체는 누구나 어느 정도 갖고 있는 인간의 보편적인 심리라고 해요. 하지만 너무나 인정 욕구가 강한 사람들은 자존감이 약하고 우울감을 잘 느끼게 되지요. 타인의 거절이나 평가에도 아주 민감하고요. 남들의 주목을 받기 위해서라면 편법을 쓰거나 조작을 하고도 양심의 가책을 느끼지 못해요. 심한 경우는 '연극성 성격장애'를 갖고 있을 수 있지요. '연극성 성격장애'란 마치 연극을 하듯 거짓으로 자기를 과시하는 연기를 해서라도 남들의 주목을 받고 싶은 성격 장애예요. 사람들의 관심으로부터 사라지는 것을 죽기보다도 더 싫어하기 때문에 전혀 상상도 하지 못할 돌출 행동을 하기도 하지요.

-

- ▲ 그림=정서용

문제는 '좋아요' '악플' 같은 SNS상의 보상은 지속시간이 짧고 약하다는 것에 있어요. 잠시 기분이 좋아지기는 하지만, 이후 시간이 흐를수록 다시 우울감이 심해지고 공허감이 커져요. '좋아요' 같은 감정 버튼은 글을 자세히 읽지도 않은 상태에서 그냥 누르는 경우도 잦다고 해요. 그게 무슨 의미가 있을까요? 공허하지요. 그래서 더 자극적인 것을 추구하는 악순환에 빠지는 거죠. 그러다 보면 SNS 의존 증세도 생길 수 있어요. SNS를 시도 때도 없이 쳐다본다든지, 아침에 눈을 뜨면 바로 SNS에 접속하기 위해 휴대전화를 찾고 전화기가 손에 없으면 허전하다고 느끼게 되는 것이죠.

◇SNS 공간의 반응은 현실과는 다르지요

지난 2012년, 한 임신부가 천안의 한 체인 음식점에서 종업원에게 배를 맞았다고 SNS 공간에 글을 올린 적 있었어요. 사람들은 음식점 측을 비난했는데, 그 후 당시 상황을 찍은 CCTV가 공개되면서 놀랍게도 임신부의 말과는 다르게 음식점 주인은 제풀에 넘어진 임신부를 일으켜 주려고 했다는 것이 밝혀졌죠.

SNS 공간에서는 다수 의견에 동조하다 보니 극단적인 방향으로 의견이 쏠리는 '집단 극화' 현상이 나타나요. 또한, 자신의 신념과 일치하는 정보는 받아들이면서 신념과 일치하지 않는 정보는 무시하는 '확증 편향'도 흔히 볼 수 있죠. 이 사건의 경우 임신부가 약자라는 고정관념에 사로잡힌 수많은 사람이 임신부의 말을 사실로 받아들여 판단을 내렸거든요. 나중에 사건에 대한 다각적인 정보가 밝혀졌지만, 자신의 신념과 일치하는 정보만 골라 받아들이는 확증 편향이 작용해 "음식점이 잘못했다"는 SNS 공간의 여론은 여전했지요.

물론 SNS를 아예 안 쓰고 살기는 어려운 시대지요. 자주 만나기 어려운 친구와는 SNS를 통해 우정을 이어갈 수 있고, 이것이 삶의 활력소가 될 거예요. 하지만 SNS 공간에서 얻을 수 있는 반응과 '좋아요'는 여러 심리 현상의 영향 때문에 실제 만났을 때 반응과는 차이가 존재하지요. 그러니 기본적으로 살아있는 사람과 얼굴을 마주 보고 사회활동을 해야 한답니다.