숯 활용한 우리 조상의 지혜

숯 덕분에 1000년 버틴 석굴암

입력 : 2014.12.02 05:29

| 수정 : 2014.12.02 09:27

경주 석굴암·해인사 팔만대장경, 바닥에 숯 묻어 습도 조절했대요

신라 때 조리·난방·다림질에 사용… 우물 파거나 장 담글 때도 숯 넣어

나쁜 기운 막기 위해 금줄에 달기도

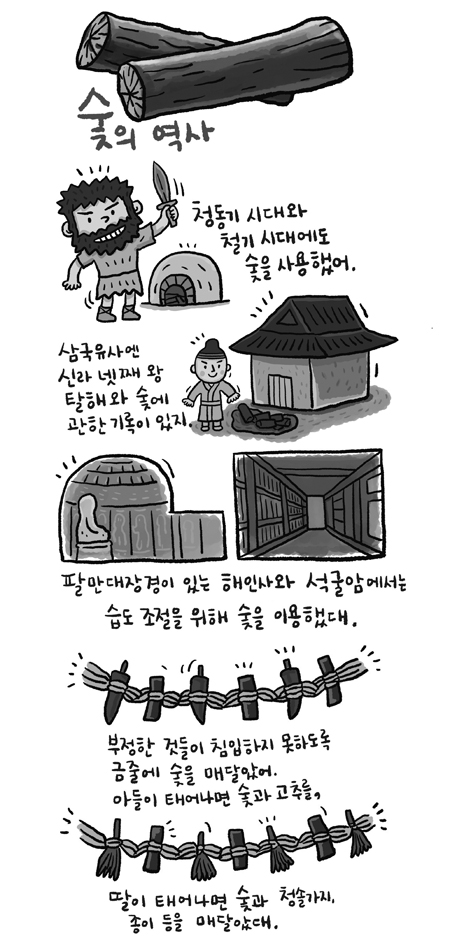

인류는 언제부터 숯을 사용했을까요? 숯의 역사는 무려 6000년 전으로 거슬러 올라가요. 청동기·철기시대에 금속을 녹여 갖가지 도구를 만들었는데, 이때 숯을 사용하였다고 해요. 숯은 높은 온도의 열을 오랫동안 꾸준히 낼 수 있기 때문에 금속을 녹이는 데 적당한 연료였거든요. 우리나라에서도 청동기·철기시대에 대장장이들이 숯을 사용하였답니다.

'삼국유사'에는 신라의 넷째 왕 탈해와 숯에 관련된 기록이 나와요. 용성국에서 온 탈해는 신라에서 살 만한 곳을 찾다가 집 한 채를 발견했어요. 호공이라는 사람의 집이었지요. 탈해는 그 집에 몰래 들어가 숯과 숫돌을 묻어놓고, 다음 날 아침 호공을 찾아갔어요. 그는 호공에게 이 집이 자기 조상 대대로 살던 집이라고 우겼지요. 그리고 자기 조상은 대장장이였기 때문에 땅을 파보면 숯과 숫돌이 나올 것이라고 말했어요. 탈해의 말대로 땅을 파보니 숯과 숫돌이 나왔고요. 이렇게 해서 탈해는 호공의 집을 차지하였다고 해요.

-

- ▲ 그림=정서용

숯으로 건물의 습도를 조절하기도 하였어요. 통일신라시대에 지어진 경주 석굴암에도 많은 숯을 사용하였답니다. 석굴암이 1000년이 넘는 세월이 지나고도 온전한 모습을 유지하는 이유 중 하나는 석굴암에 묻힌 숯이 습도를 잘 조절하였기 때문이라고 해요. 고려시대에 만들어진 팔만대장경을 보관하는 해인사 장경각 바닥에도 습도 조절을 위해 숯을 소금이나 횟가루 등과 함께 다져 넣었어요. 그 덕분에 장경각 실내 공기가 축축하거나 메마르지 않게 유지되어, 나무로 만들어진 팔만대장경이 800여 년이 흐르고 나서도 곰팡이가 슬거나 뒤틀리지 않은 채 온전하게 남아 있답니다.

우리 조상은 오래전부터 숯이 공기를 맑게 하고 더러운 것을 깨끗하게 한다는 사실을 알고 있었어요. 그래서 부정한 것을 막기 위해 문이나 마을 어귀에 가로질러 맸던 금줄에도 숯을 달았지요. 특히 아기가 태어나면 21일 동안 대문 밖이나 마당 입구에 새끼줄을 꼬아 만든 금줄을 쳤어요. 이것은 아기의 탄생을 알려 낯선 사람의 출입을 막는 동시에, 귀신이나 전염병 등을 막는다는 뜻도 있었지요. 딸이 태어나면 금줄에 숯과 청솔가지, 종이 등을 달았고, 아들이 태어나면 숯과 붉은 고추를 달았지요. 금줄이 걸린 집에는 외부 사람이 함부로 드나들지 않았는데, 저항력이 약한 아기와 산모를 외부의 나쁜 것들로부터 보호하는 우리 조상의 지혜가 담긴 풍습이에요.

또한 우물을 팔 때 잘 씻은 숯을 바닥에 깔고 그 위에 자갈을 얹었어요. 숯으로 지하에서 솟아오르는 물을 정화한 것이지요. 일 년에 한 번씩 마을 우물을 청소할 때는 반드시 숯을 새것으로 갈아주었고요. 간장이나 된장을 담글 때도 숯을 사용했어요. 장에 붉은 고추와 숯을 띄웠는데, 붉은 고추는 나쁜 기운을 물리치고 숯은 장을 깨끗하게 하는 힘이 있다고 생각하였기 때문이에요. 잡귀나 도깨비가 먼저 맛을 보면 장맛이 변한다고 하여, 잡귀나 도깨비를 막고자 붉은 고추와 숯이 달린 금줄을 장독에 매달기도 했답니다. 그런가 하면 음력 1월 16일을 '귀신날'로 정하고, 뽕나무 숯가루를 불에 태우며 귀신을 쫓는 풍습도 있었어요.

땅의 경계를 정할 때도 숯을 사용했습니다. 숯을 자기 땅과 다른 사람의 땅 경계에 묻었는데, 숯은 오랜 세월이 지나도 썩지 않고 흙과 확실히 구별되기 때문에 땅을 파 보면 땅의 경계를 쉽게 알 수 있었다고 해요.

오랫동안 요긴하게 쓰인 숯은 석유, 가스 등의 연료가 들어오면서 사람들의 관심에서 멀어졌어요. 하지만 최근 숯을 과학적으로 다시 보면서 그 뛰어난 효능이 주목받고 있지요. 여러분도 우리 선조가 사용하던 옛 물건을 다시 한번 주의 깊게 살펴보세요. 숯처럼 우리에게 유용한 물건을 찾아낼 수도 있으니까요.