이명옥의 명작 따라잡기

메두사의 머리카락, 왜 뱀이 됐을까

여신의 저주받아 뱀이 된 머리카락, 아름다움이 가진 파괴적 힘 상징해요

유혹에 넘어가 비밀 말해버린 삼손… 힘의 원천이던 머리카락을 잃고 말아

화가 드가는 머리 빗는 모습 그리며 우리 몸의 움직임을 연구했대요

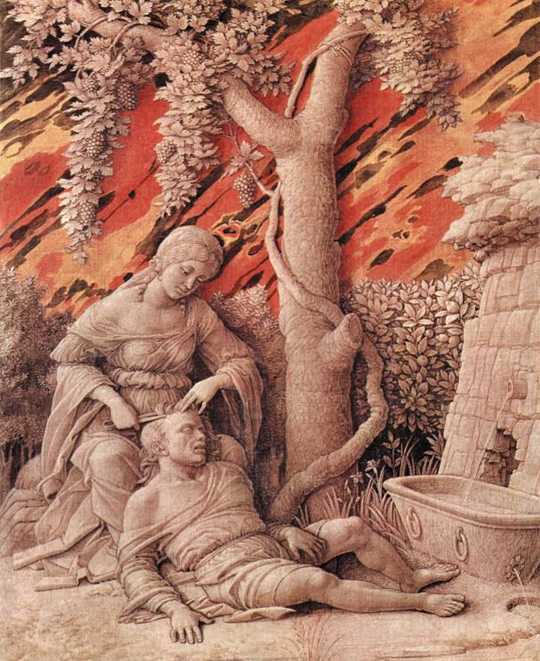

머리카락은 우리 신체의 한 부분이지만, 몸에서 떨어져 나가면 쓰레기 취급을 받으며 그냥 버려지곤 해요. 그러나 머리카락은 인간의 삶에서 중요한 부분을 차지합니다. 소중한 뇌를 담은 머리를 보호하고, 역사적으로는 성별이나 계급을 나타내기도 하였으며 패션의 중심이 되는 등 여러 역할을 맡았거든요. 머리카락은 생명력과 신성한 힘, 용기를 상징하기도 했어요. 구약성서 사사기에 나오는 삼손 이야기는 머리카락이 권위와 힘의 상징이었다는 점을 알려주지요. 이탈리아 화가 안드레아 만테냐가 그린 작품 1을 보세요. 삼손의 연인인 델릴라가 자기 무릎을 베고 잠든 삼손의 머리카락을 가위로 자르고 있네요. 델릴라는 왜 머리카락을 잘랐을까요?

-

- ▲ 작품 1 - 안드레아 만테냐, ‘삼손과 델릴라’, 1500년경.

성서에 나오는 삼손은 세상에서 가장 힘이 센 남자예요. 그런데 그런 삼손에게도 커다란 약점이 있었어요. 바로 머리카락이었지요. 그가 가진 엄청난 힘은 긴 머리카락에서 나왔거든요. 그래서 절대로 머리카락을 잘라서는 안 되었답니다. 하지만 삼손은 이스라엘의 적인 블레셋 여성 델릴라의 유혹에 넘어가 힘의 비밀을 털어놓고 말아요. 델릴라가 은을 받는 대가로 블레셋 사람들에게 그 비밀을 알려주자, 그들은 잠든 삼손의 머리카락을 자르고 두 눈까지 도려내 장님으로 만들었지요. 만테냐는 성서 내용에 예술가적 상상력을 더해 델릴라가 잠든 삼손의 머리카락을 자르는 장면으로 바꾼 거예요. 과거의 권력자나 통치자들도 삼손처럼 힘을 잃을까 봐 두려워 머리카락을 자르지 않았다고 해요.

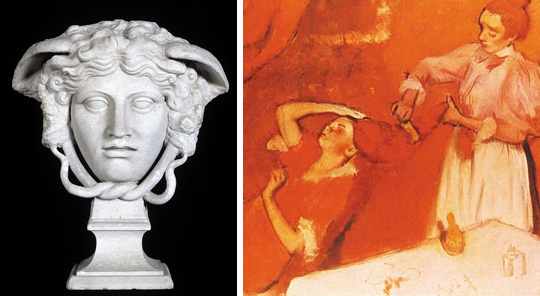

그런가 하면 여성의 머리카락은 여성이 지닌 파괴적인 힘을 상징하기도 해요. 고대 그리스신화에 나오는 괴물 메두사 이야기가 그 대표적 사례이지요. 작품 2는 메두사의 머리 조각상이에요. 그런데 메두사의 머리카락을 자세히 보니 한올 한올이 뱀이네요. 왜 머리카락이 징그러운 뱀으로 이루어졌을까요? 신화에 따르면 메두사는 본래 아주 아름다운 여성이었대요. 어느 날 메두사는 바다의 신 포세이돈과 아테네 신전에서 사랑을 나누었지요. 그런데 이런 부적절한 행동은 처녀 신인 아테네를 화나게 했어요. 아테네는 포세이돈을 유혹한 메두사를 벌하기로 결심하고 저주를 내렸어요. 메두사의 미모를 더욱 매혹적으로 돋보이게 하는 아름다운 머리카락을 끔찍한 뱀의 소굴로 만들어버린 것이에요. 이러한 메두사 신화에서는 여성적 아름다움에 두려움을 가진 남성 심리를 엿볼 수 있답니다.

-

- ▲ (사진 왼쪽)작품 2 - 조제프 쉬나르, ‘메두사의 머리’, 1810년경. (사진 오른쪽)작품 3 - 에드가르 드가, ‘머리 빗기’, 1896년경.

한편 여성의 긴 머리카락은 창작의 도구가 되기도 합니다. 인상주의 화가 에드가르 드가가 그린 작품 3에서는 하녀가 여주인의 긴 머리카락을 빗겨주고 있네요. 드가는 머리 빗는 여성의 모습을 여러 차례 그렸는데, 이 작품도 그중 하나예요. 그는 왜 머리 빗기에 관심을 가졌을까요? 머리 빗는 여성의 동작을 관찰하며 몸의 움직임을 연구하기 위해서였어요. 이 그림에서도 두 여성의 모습을 사실적으로 그리기보다는 머리 빗는 동작에 초점을 맞추었어요. 그리고 여성의 긴 머리카락을 색채를 실험하는 도구로 사용하기도 했지요. 드가는 공책에 다음과 같은 내용을 적었어요.

"나는 머리카락색을 쉽게 떠올릴 수 있다. 머리카락 하면 기름을 바른 호두색이나 삼나무 껍질에서 뽑아낸 삼실 같은 연황색, 때로는 밤나무 껍질과 비슷한 색이 생각나기 때문이다."

체코 출신의 예술가 알폰스 무하도 여성의 긴 머리카락을 창작에 활용한 예술가 중 한 사람이에요. 청동 조각상인 작품 4를 보세요. 긴 금빛 머리카락이 여성의 상체를 칭칭 감고 있네요. 무하가 1900년 파리 만국박람회에 출품하기 위해 디자인한 이 청동 조각상은 장식 조각의 걸작이라는 찬사를 받아요. 금박, 은박으로 장식한 바깥 면과 긴 머리카락의 나선이 빚어낸 신비로운 아름다움이 황홀한 조화를 이루기 때문이지요.

-

- ▲ (사진 왼쪽)작품 4 - 알폰스 무하, ‘자연’, 1899~1900년경. (사진 오른쪽)작품 5 - 함연주, ‘큐브’, 2006년.

오늘은 머리카락을 소재로 한 훌륭한 예술작품을 함께 살펴보았어요. 어때요? 이제 '머리카락 따위가 어떻게 예술이 될 수 있지?'라는 편견은 버려야겠지요?