숨어있는 세계사

중세 유럽사회를 무너뜨린 '흑사병'

입력 : 2014.08.22 05:32

| 수정 : 2014.08.22 07:48

[페스트]

시체에 검은 반점 생기는 '흑사병'

흉년·불결한 환경 속 쥐벼룩이 병 옮겨… 14세기 유럽, 4년 새 인구 3분의 1 감소

일손 줄자 농노 신분 해방·품삯 올라… 중세의 장원 질서 서서히 붕괴했어요

요즘엔 여름휴가를 해외에서 즐기는 사람이 많아요. 해외에 나갔다가 입국하는 사람은 반드시 공항에서 '검역(檢疫)'을 받습니다. 검역이란 전염병이나 해충이 국내에 들어오는 것을 막기 위해 여행객과 화물을 검사하고 소독하는 일을 말해요. 특히 올해는 서아프리카에서 퍼지는 '에볼라 바이러스' 때문에 검역이 더욱 강화되었지요. 에볼라 바이러스는 아직 정확한 예방약이나 치료제가 없어서 더욱 무서운 병입니다.

그런데 에볼라 바이러스 말고도 먼 옛날부터 수많은 질병이 인류를 위협했어요. 인류의 역사는 질병과의 투쟁 과정이라고 해도 과언이 아니지요. 콜레라, 발진티푸스, 황열병, 천연두, 결핵 등 수많은 전염병과 싸워야 했거든요. 오늘은 그 가운데 인류를 가장 공포에 떨게 했던 전염병, 페스트(pest)에 대해 알아볼 거예요.

그런데 에볼라 바이러스 말고도 먼 옛날부터 수많은 질병이 인류를 위협했어요. 인류의 역사는 질병과의 투쟁 과정이라고 해도 과언이 아니지요. 콜레라, 발진티푸스, 황열병, 천연두, 결핵 등 수많은 전염병과 싸워야 했거든요. 오늘은 그 가운데 인류를 가장 공포에 떨게 했던 전염병, 페스트(pest)에 대해 알아볼 거예요.

-

- ▲ 14세기경 유럽에 번진 흑사병은 유럽 전체 인구의 3분의 1가량을 죽음으로 내몰며 중세 유럽 사회에 큰 변화를 가져왔어요. /Corbis 토픽이미지

페스트는 1347년, 몽골제국의 하나인 킵차크와 제노바의 식민지인 카파가 전쟁을 벌이던 중 쥐들이 성벽을 따라 이동하며 전파되었다고 해요. 킵차크 군대가 페스트로 죽은 시신을 투석기를 이용해 카파 성(城) 안으로 던져 넣었다는 이야기도 있어요. 이 이야기가 사실이라면 일종의 '세균전(戰)'이었던 셈이지요.

이후 페스트가 남부 유럽을 거쳐 북부 유럽과 아프리카까지 퍼지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았어요. 14세기 유럽은 전염병이 유행하기에 딱 좋은 환경이었거든요. 우선 흉년이 계속되어 굶주린 사람이 많았어요. 심한 영양실조에 시달리던 당시 사람들은 어떤 병에 걸려도 이겨내기 어려웠을 거예요. 생활환경도 무척 비위생적이었어요. 도시, 농촌 할 것 없이 어디든 쥐가 들끓었지요.

페스트 환자의 가족, 장례식에 참석한 사람, 시신을 묻어준 사람들이 줄줄이 죽어나가기 시작했어요. 고작 4년 만에 전체 유럽 인구의 3분의 1이 사라졌습니다. 이탈리아 피렌체는 11만명이나 되던 인구가 4만5000명으로 줄었고, 영국 사람의 평균수명은 17세까지 내려갔어요.

-

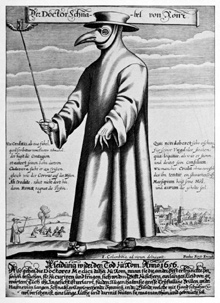

- ▲ 페스트를 치료하던 의사들은 새의 부리를 연상시키는 마스크를 쓰고 다녔어요. 이 마스크는 방독면의 원조가 되었다고 해요. /위키피디아

가장 효과적이었던 방법은 외국에서 들어오는 배를 항구에 격리시켜 놓는 것이었어요. 육지와 떨어진 배 위에서 40일 동안 건강하게 지낸 사람만 배에서 내릴 수 있었지요. 이 조치는 전염병 유입을 막는 데 효과적이었어요. 페스트의 잠복기는 10일이거든요. 40일의 격리 기간은 예수 그리스도가 40일간 금식 기도를 한 데서 유래했는데, '40일(quarantenaria)'이라는 단어가 오늘날 쓰이는 '검역(quarantine)'의 어원이 되었습니다.

페스트가 휩쓸고 지나간 뒤 유럽에는 많은 변화가 일어났어요. 죽은 사람이 많은 만큼 일할 사람이 부족해졌기 때문이에요. 이제껏 장원(莊園)을 소유하며 농노를 지배하던 영주들은 사태의 심각성을 깨달았어요. 얼마 남지 않은 농노에게 이전처럼 일을 시키려면 잘 대접할 수밖에 없었거든요. 각종 세금을 줄여주거나 돈을 받고 신분을 해방해 주었어요. 페스트가 유행하기 전 일당 2실링을 받던 영국의 한 농부는 10실링 6펜스를 받게 되었지요. 자그마치 5배나 임금이 올라간 거예요. 페스트의 공포에서 살아남은 사람들은 농노의 신분에서 벗어나 자유를 얻었고, 장원 질서는 서서히 붕괴하였어요. 중세 유럽을 지탱하던 영주와 농노의 관계가 깨지면서 유럽은 새로운 사회로 나아가기 시작했답니다.

19세기 들어 프랑스 세균학자인 루이 파스퇴르(1822~1895)가 페스트의 원인과 치료법을 연구한 후, 인류는 페스트의 공포에서 벗어났어요. 하지만 사람이 여행하듯 병균도 여행을 합니다. 교통수단이 발달할수록 병균의 여행 속도도 빨라지지요. 사람이 걸어서 이동하던 시절에는 걷는 속도만큼, 말을 타던 시절에는 말의 속도만큼, 그리고 이제는 비행기 속도만큼 빠르게 병균이 전 세계로 퍼져 나가지요. 공항에서 이루어지는 검역이 왜 중요한지 알겠지요?