미술관에 갔어요

아무리 봐도 지겹지 않은, 기품 있는 달항아리

입력 : 2014.08.15 05:44

| 수정 : 2014.08.15 10:46

[91] 백자예찬 '미술, 백자를 품다' 展

보름달처럼 한결같이 고요한 기품

상처도 받아들여 더욱 단단해진 모습… 우리 민족의 순박함 닮았어요

이음새 흔적·얼룩 남은 달항아리… 완벽하지 않은 어수룩함이 더 정겨워

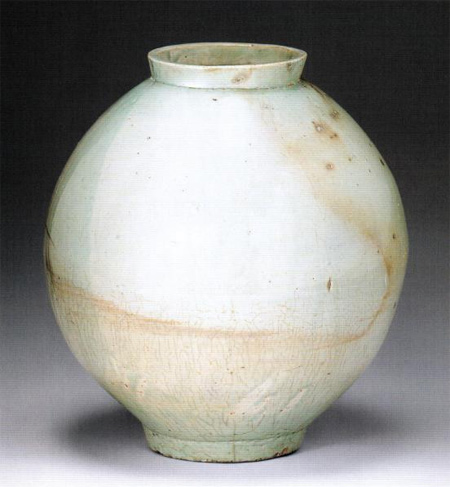

"참 잘생겼다~." 어른들이 둥그렇고 묵직한 수박 한 덩어리를 만지며 종종 이런 말씀을 하지요? 넉넉하게 둥근 조선의 백자 달항아리(작품 1)를 보아도 '잘생겼다'는 감탄사가 절로 나옵니다. 둥근 것은 모자람 없이 완전하게 채워진 모양이라 보는 이에게 만족스러운 기분이 들게 하니까요. 자꾸 보아도 또 보고 싶은 사랑하는 사람 얼굴을 '환한 달덩이 같은 얼굴'이라고 표현하는데, 백자 달항아리도 이 표현에 꼭 들어맞습니다. 둥근 보름달처럼 어디를 보아도 예쁘고, 아무리 보아도 지겹지가 않거든요.

-

- ▲ 작품 1. 백자 달항아리, 17~18세기.

둥글고 하얀 것, 그것만으로도 충분히 아름다울 수 있습니다. 옆선이 모나지 않아 안심하고 선뜻 다가갈 수 있고, 여유롭고 풍성한 그 생김새는 익숙하고 정겨운 느낌을 주지요. 아이를 가진 여인의 볼록한 배처럼 흐뭇한 소식을 담고 있을 것 같기도 해요. 하얀 항아리는 표면에 작은 흠이 나 있고 여기저기에 얼룩도 퍼진 상태입니다. 불가마 속에서 뜻하지 않게 불순물이 들어가 흠이 생겼고, 표면에 유약을 고르게 펴 바르지 못하는 바람에 얼룩진 것이겠지요. 하지만 이 항아리는 자기 몸에 생긴 흠과 얼룩에도 개의치 않는 것 같습니다.

백자의 매력에 폭 빠진 시인 김상옥은 "불 속에 구워내도 얼음같이 하얀 살결, 티 하나 내려와도 그대로 흠이 지다. 흙 속에 잃은 그날은 이리 순박하도다"라며 백자 항아리를 예찬했어요. 백자는 뜨거운 시련을 겪고도 망가지기는커녕 더욱 단단해져 하얀빛이 나는 사람, 어쩔 수 없이 상처를 받지만 그것조차 덤덤하게 받아들일 줄 아는 순박한 성품을 지닌 우리 민족을 닮은 듯합니다.

-

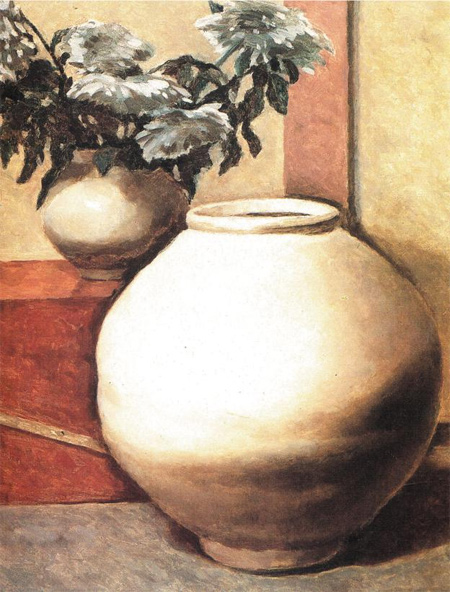

- ▲ 작품 2. 도상봉, ‘정물’의 일부, 1954.

일본의 학자이자 공예품 수집가인 야나기 무네요시는 "조선 백자는 곡선이 아름다워서 그런지 손으로 어루만지고 싶은 기분이 든다"고 말했어요. 높은 곳에 올려놓고 감상해야 하는 긴장감을 주는 항아리가 아니라, 손길 닿는 곳에 두고 싶은 정겹고 사랑스러운 항아리라는 뜻이겠지요. 야나기 무네요시는 일제강점기의 일본 지식인이었지만, 조선 문화를 무조건 낮게 평가하고자 했던 일제의 식민정책을 따르던 사람이 아니었어요. 조선의 미술 문화에 반한 그는 자신의 감동을 숨기지 않고 표현했지요.

-

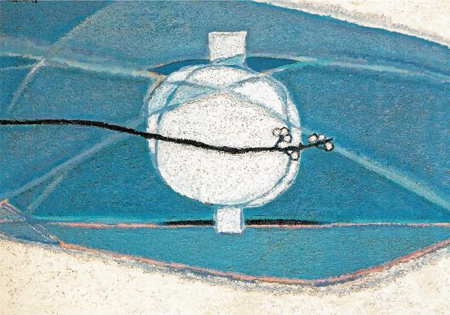

- ▲ 작품 3. 김환기, ‘항아리와 매화 가지’, 1958.

-

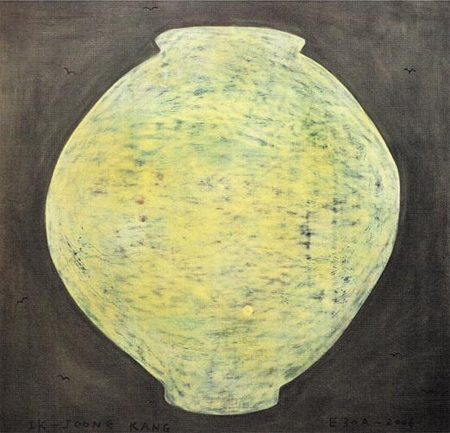

- ▲ 작품 4. 강익중, ‘달항아리 E30A-2006’, 2006.

서울미술관 (02)395-0100