교과서 여행

6·25전쟁 포로 17만명… 수용소에서도 이념 차이로 대립했어요

[88] 거제도 포로수용소 유적공원

오늘은 6·25전쟁 64주년이 되는 날입니다. 1950년 6월 25일 새벽, 북한군의 침략으로 전쟁이 시작되었지요. 같은 민족끼리 벌인 6·25전쟁으로 수많은 사람이 죽거나 다치고, 부모와 형제자매를 잃었습니다. 우리는 다행히 전쟁을 경험하지 않고 풍요로운 시대를 살지만 여러분의 할아버지, 할머니 세대는 이 전쟁을 겪은 분이 많아요. 직접 북한군과 싸운 분도 있고, 전쟁 중에 부모님이 돌아가셔서 어렵게 살아온 분도 있지요. 1953년 휴전이 이루어져 전쟁이 멈췄지만, 지금까지도 우리는 지구 상에서 유일한 분단국가로 남아 있습니다. 이산가족과 같은 전쟁이 남긴 상처도 여전히 존재하지요.

경상남도 거제도에 있는 '거제도 포로수용소 유적공원'은 6·25전쟁의 참상을 느낄 수 있는 곳이에요. 거제도 포로수용소는 1951년 6·25전쟁 중에 만들어졌습니다. 당시 이곳에는 포로가 하루 평균 2000명 정도 들어와 무려 17만명까지 수용되었다고 해요. 이 중에는 여성 포로도 300여명 있었지요. 전쟁이 일어나기 전 7만명가량이 살던 거제도는 수용소가 들어서면서 인구가 약 30만명까지 늘었다고 해요.

-

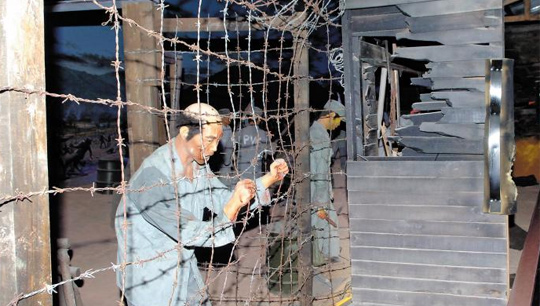

- ▲ 거제도 포로수용소 유적공원의 ‘포로 폭동 체험관’이에요. 철조망을 붙잡고 항의하는 포로와 부서진 초소 등을 재현했어요. /김용우 기자

포로수용소는 한국군과 유엔군의 경비 아래 자치제로 운영되었어요. 17만명이나 되는 사람이 모여 생활하다 보니 크고 작은 사고가 늘 발생했지요. 포로와 경비병 사이에서도 시비가 자주 일어났어요. 포로의 인권을 중시한 제네바협약에 따라 경비병보다 포로들이 더 좋은 대우를 받아 그 때문에 감정싸움도 벌어졌다고 해요. 그러나 이보다 더 큰 문제는 이념 문제였어요. 포로들은 북한 송환을 거부하는 반공(反共) 포로와 송환을 희망하는 친공(親共) 포로로 갈려 대립하며 유혈 사태를 일으키기도 했지요. 친공 포로들은 수용소 안에서 자체적으로 조직을 만들어 활동하며 반공 포로들을 무참히 학살하기도 했어요. 친공 포로들이 수용소장인 프랜시스 도드 준장을 납치하는 사건까지 일으키자, 결국 포로들을 분리 수용하게 되었지요. 그러나 1953년 정전협정이 맺어지자 포로수용소는 더 이상 필요 없어졌어요. 같은 해 9월 6일까지 친공 포로가 모두 북한으로 송환되고, 포로수용소는 폐쇄되었지요.

그로부터 30년 후 건물 일부만 남았던 포로수용소 유적은 6·25전쟁의 참상을 말해주는 민족 역사 교육장으로 가치를 인정받아 문화재로 지정되었습니다. 1990년대 말에는 공원화 작업이 진행되었고요. 6만4224㎡에 조성된 거제도 포로수용소 유적공원을 찾으면, 전시실의 사진과 모형, 영상 자료 등을 통해 당시 포로들의 생활 모습을 볼 수 있어요. 수용소의 생활상과 폭동 현장을 재현한 디오라마 영상도 접할 수 있지요. 전쟁을 겪지 못한 우리가 한 번은 꼭 찾아가 봐야 하지 않을까요? 이런 불행이 우리 땅에 다시는 일어나지 않도록 말이에요.

[1분 상식] '제네바협약'이란 무엇인가요?

전쟁으로 피해를 본 희생자를 보호하고자 1949년 스위스 제네바에서 체결한 국제조약이에요. 1864년 12개국 정부가 서명한 ‘육전의 부상자·병자·조난자에 관한 규정’을 기본으로 하였어요.

△전지(戰地)에 있는 군대의 부상자와 병자의 상태 개선에 관한 조약, △해상에 있는 군대의 부상자나 병자, 난선자의 상태 개선에 관한 조약, △포로의 대우에 관한 조약, △전시의 민간인 보호에 관한 조약 등 네 조약으로 구성되었습니다.

포로를 인간적으로 대우할 것, 적절한 음식과 구호품을 제공할 것, 최소한의 정보 이상을 알아내려고 포로에게 압력을 가하지 말 것 등의 내용이 담겼어요.