미술관에 갔어요

화가의 상상력을 자극한 빛과 그림자

입력 : 2014.06.20 05:30

| 수정 : 2014.06.20 09:07

[89] 오르세미술관展

고대 그리스의 철학자 플라톤은 앎과 깨달음을 쉽게 설명하기 위해서 컴컴한 동굴의 그림자 이야기를 꺼냅니다. "그 동굴은 길고 넓으며, 입구는 빛을 향해 열려 있다네. 죄수들은 평생을 사슬에 묶인 채 같은 곳에 머물면서 벽만 보고 살지. 오직 빛에 비친 그림자만을 보면서 그것이 세상의 전부인 줄 안다네." 플라톤은 그림자처럼 똑같이 따라 그린 이미지는 실물을 대신할 수 없으며, 사람을 현혹하는 속임수와 같다고 비난했어요. 플라톤의 말처럼 그림자는 어떤 사물의 참모습은 아닙니다. 하지만 그렇다고 해서 아무런 생각할 가치가 없는 것일까요? 오늘은 '그림자'에는 과연 어떤 의미가 담겼는지 그림을 보면서 생각해 보기로 해요.

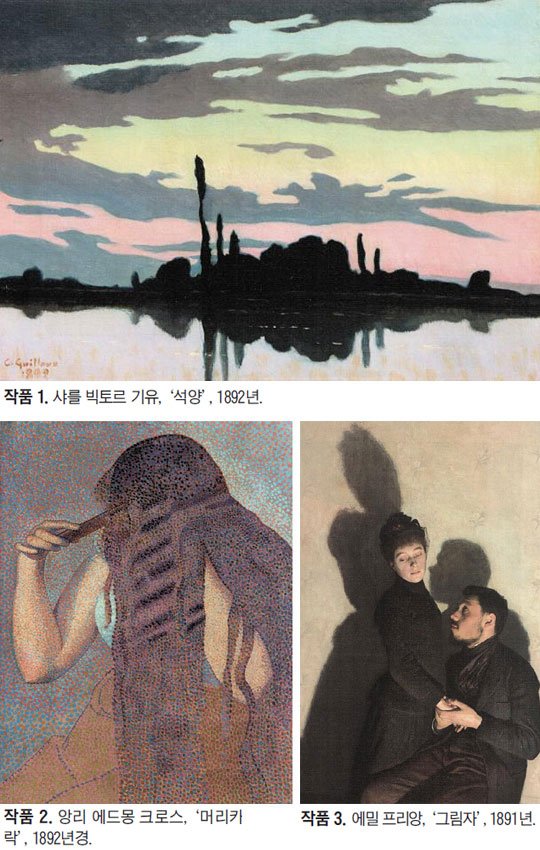

작품 1을 보세요. 불덩이같이 타오르는 해를 낮 동안 품고 있던 하늘은 열기가 아직 덜 식은 걸까요, 아니면 깜깜해지기 직전에 마지막 축제라도 벌이려는 걸까요? 하늘 색이 예사롭지가 않네요. 분홍색에서 시작하여 노란색, 초록색, 그리고 파란색에 이르기까지 여러 가지 색을 동시에 보여줍니다. 하늘 아래로는 검게 보이는 나무들의 그림자가 고요한 물 위에 그대로 비쳐요. 커다란 거울에 반사되듯 위와 아래가 대칭을 이루고 있지요. 위에 있는 나무들은 진짜이고, 아래에 있는 나무들은 그림자이자 허상입니다. 플라톤은 앞서 말한 '동굴의 비유'를 통해 '진정한 앎이란 자신이 본 것이 그저 본질의 그림자에 불과하다는 것을 깨닫는 일에서 시작된다'고 강조했어요.

작품 1을 보세요. 불덩이같이 타오르는 해를 낮 동안 품고 있던 하늘은 열기가 아직 덜 식은 걸까요, 아니면 깜깜해지기 직전에 마지막 축제라도 벌이려는 걸까요? 하늘 색이 예사롭지가 않네요. 분홍색에서 시작하여 노란색, 초록색, 그리고 파란색에 이르기까지 여러 가지 색을 동시에 보여줍니다. 하늘 아래로는 검게 보이는 나무들의 그림자가 고요한 물 위에 그대로 비쳐요. 커다란 거울에 반사되듯 위와 아래가 대칭을 이루고 있지요. 위에 있는 나무들은 진짜이고, 아래에 있는 나무들은 그림자이자 허상입니다. 플라톤은 앞서 말한 '동굴의 비유'를 통해 '진정한 앎이란 자신이 본 것이 그저 본질의 그림자에 불과하다는 것을 깨닫는 일에서 시작된다'고 강조했어요.

작품 3에서는 멋진 양복을 차려입은 남자가 여인의 손을 붙잡고 애원하듯 강렬한 눈빛으로 바라보고 있어요. 강한 전등 불빛이 이들을 비추는 것을 보니, 두 사람이 혹시 무대 위에 선 연극배우가 아닐까 하는 생각도 듭니다. 주인공 남자는 지금 무슨 고백을 한 것은 아닐까요? 아니면 어쩔 수 없는 이별의 뜻을 여자에게 전했는지도 모릅니다. 여자는 검은색의 간소한 차림을 한 것으로 보아, 지금 가족이나 친지의 장례를 치르는 중인가 봐요. 슬퍼서 그런지, 아니면 무언가 난처한 상황이어서 그런지, 남자에게서 얼굴을 돌려 대화를 피하려 하는군요. 하지만 남자는 간절하게 자기를 이해해주기를 바라는 것 같습니다. 벽에 드리워진 그림자는 마치 두 사람의 속마음인 양 어둡고 무거워 보입니다.

그림자에 대하여 이야기하다 보니, 그림자에 얽힌 슬픈 사랑 이야기 하나가 떠오르네요. 고대 로마의 정치가이자 학자였던 대(大) 플리니우스는 '박물지(博物誌)'에서 초상화의 탄생에 대해 이렇게 말합니다. 그리스에 사는 어느 도기장이의 딸이 한 남자와 사랑에 빠졌대요. 그런데 둘은 헤어져야 할 운명이었습니다. 남자가 곧 외국으로 떠나야 했거든요. 어떻게든 그의 모습을 간직하고 싶었던 딸은 벽에 비친 그의 그림자를 따라 그림을 그렸어요. 그러자 도기장이는 연인과 헤어져 슬퍼하는 딸을 위해 정성껏 그 그림에 점토를 입혀 부조로 만들어 가마에 구워 주었다고 해요.

그림자로 이미지를 만든 이 이야기는 예술의 의미와 역할에 대해 생각하게 합니다. 누군가가 기억에서 영영 사라져 버리기 전에 그 모습을 이미지로 되살려 놓았으니, 예술은 그 사람에게 새로운 생명을 줬다고도 할 수 있지요. 어쩌면 예술가는 그림자를 통해 빛을 바라보고, 그 빛을 이미지로 제작하여 영원함을 얻고자 하는지도 몰라요. 그림자는 헛되고 의미 없는 것이 아니라 빛의 존재를 해석하고 세상에 드러내는 방식 중 하나가 아닐까요?

국립중앙박물관 (02)325-1077