미술관에 갔어요

학처럼 선녀처럼… 작가 상상 속의 낙원 담다

입력 : 2014.05.23 05:35

| 수정 : 2014.05.23 09:14

[88] 미술과 이상 展

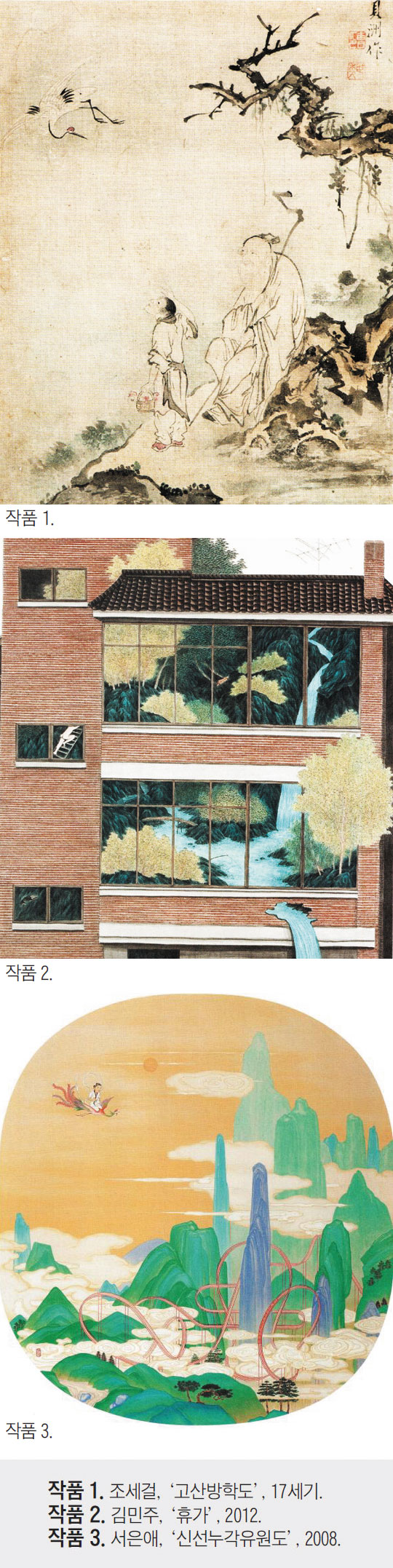

집 안 우거진 숲속에 흐르는 계곡, 자유롭게 나는 학과 봉황 탄 선녀… 각자 꿈꾸는 낙원 그림에 담았죠

이 세상도 우리가 잘 가꿔나가면 상상 속 낙원이 현실 될 수 있어요

옛날 선비는 책을 읽고 시(詩) 쓰기를 즐기는 사람이었어요. 조선시대에는 시를 잘 짓는 사람이 관직을 얻어 정치도 했지요. 문인들이 치른 과거시험은 일종의 시 쓰기였거든요. 답으로 써낸 시를 통해 그 선비가 얼마나 학문을 깊이 연구했는지, 인간 세상을 얼마나 폭넓게 이해하며 세상일을 꿰뚫어보는지를 평가했어요. 그렇게 글의 힘으로 관직에 오른 선비는 학(鶴)이 새겨진 옷을 입었습니다. 그래서일까요? 좋은 글을 많이 읽고 써서 마음이 맑고 여유로운 선비의 모습을 생각하면, 목이 길고 우아하며 새하얀 날갯짓으로 하늘을 날아다니는 학이 함께 떠오른답니다.

직접 학을 키운 옛 선비들의 이야기도 전해집니다. 한때는 학을 키우는 것을 매우 품격 있는 취미로 여기기도 했거든요. 그래서 진정으로 학을 아끼는 마음가짐을 갖추지 못한 채 무작정 학을 키우는 데만 열중한 사람도 있었답니다. 중국 위나라의 의공(懿公)이 대표적인 예이지요. 그는 학을 너무 사랑한 나머지 수백 마리를 키웠어요. 마차에 사람 대신 학을 태우고, 학에게 벼슬을 내리기도 했대요. 나라를 돌보지 않고 학만을 아낀 의공은 백성의 원망을 살 수밖에 없었지요. 그 탓에 결국 위나라는 멸망하고 말았습니다.

그런가 하면 어떤 사람은 학의 깃털을 틈틈이 잘라 도망가지 못하게 만들기도 했대요. 아름다운 학이 오직 자신의 뜰에서만 걷기를 바랐던 것이지요. 잘 날지 못하고 뒤뚱거리며 푸드덕대는 학이 가엾지도 않았을까요?

직접 학을 키운 옛 선비들의 이야기도 전해집니다. 한때는 학을 키우는 것을 매우 품격 있는 취미로 여기기도 했거든요. 그래서 진정으로 학을 아끼는 마음가짐을 갖추지 못한 채 무작정 학을 키우는 데만 열중한 사람도 있었답니다. 중국 위나라의 의공(懿公)이 대표적인 예이지요. 그는 학을 너무 사랑한 나머지 수백 마리를 키웠어요. 마차에 사람 대신 학을 태우고, 학에게 벼슬을 내리기도 했대요. 나라를 돌보지 않고 학만을 아낀 의공은 백성의 원망을 살 수밖에 없었지요. 그 탓에 결국 위나라는 멸망하고 말았습니다.

그런가 하면 어떤 사람은 학의 깃털을 틈틈이 잘라 도망가지 못하게 만들기도 했대요. 아름다운 학이 오직 자신의 뜰에서만 걷기를 바랐던 것이지요. 잘 날지 못하고 뒤뚱거리며 푸드덕대는 학이 가엾지도 않았을까요?

마음이 자유로우면 어디에 살더라도 그곳이 낙원입니다. 작품 2를 보세요. 겉은 집인데, 창문 너머로 보이는 집 안은 숲이 우거진 시원한 계곡이에요. 요즘 날씨가 후덥지근해서 그런지 계곡물을 보니 첨벙 뛰어들고 싶네요. 이 그림을 그린 화가도 답답한 방 안에 앉아 있지만, 머릿속으로는 탁 트인 자연을 꿈꾼 듯하지요. 여러분은 상상한 것이 현실로 이루어진 적이 있나요? 이 그림처럼 눈을 떠보니 집이 자연의 숲으로 변해 있다면 어떨까요? 작품 2에서는 꼭대기부터 폭포가 떨어지고, 그 물이 아래로 모여들더니 벽의 틈을 타고 바깥으로 새어 나가는군요.

작품 3은 옛 그림의 분위기를 따온 요즘 그림입니다. 구름 낀 산봉우리 사이로 놀이동산에서 볼 수 있는 빙글빙글 어지러운 롤러코스터가 돌아다녀요. 작가가 상상한 이상 세계는 혹시 이런 모습일까요? 노르스름한 하늘에서는 선녀가 봉황새를 타고 날아들어요. 선녀는 손에 복숭아와 술병을 들고 있지요. 복숭아는 신선이 먹는 장수의 과일이고, 술병은 풍류로 가득 찬 삶을 뜻하며, 봉황은 평화로울 때에만 나타난다는 새예요. 그러니 이곳은 틀림없는 낙원이지요.

낙원은 존재하지 않거나 우리가 도달할 수 없는 상상의 장소가 아니랍니다. 이 세상을 모든 사람이 건강하고 유쾌하고 평화롭게 살 수 있도록 잘 가꾸어 나간다면, 그곳이 바로 지상 낙원이 될 거예요.

이화여자대학교 박물관 (02)3277-3152