상식쑥쑥 역사

신라시대 여왕, 성골 남자가 없어 왕위 계승한 거죠

-

- ▲ 6두품 계급은 학자, 고승을 많이 배출했어요. 원효대사도 6두품 출신이지요.

혈연(血緣)이 같은 핏줄로 연결된 관계를 뜻한다면, 혈통(血統)은 같은 핏줄의 계통을 말해요. 옛날에는 혈통에 따라 신분의 높고 낮음이 구별되기도 했답니다. 특히 신라시대에는 '골품제(骨品制)'라는 특별한 신분제도가 있어 다른 왕조보다 더욱 혈통의 중요성이 강조되었어요.

골품제는 혈통, 즉 타고난 핏줄의 높고 낮음에 따라 정치·사회 활동을 엄격하게 제한한 제도예요. 왕족을 대상으로 한 골제(骨制)와 귀족, 일반 백성을 대상으로 하는 두품제(頭品制)를 합한 것이지요. 두품은 1두품에서 6두품까지 6단계로 나뉘었는데, 숫자가 큰 쪽이 더 높은 지위를 뜻하며 6~4두품은 귀족, 3~1두품은 평민이었어요.

왕족, 즉 골족은 다시 성골(聖骨)과 진골(眞骨)로 나뉘었습니다. 최고 신분이었던 성골은 아버지와 어머니 모두 순수한 왕족 혈통인 경우를 말하며, 그 아래 계급이었던 진골은 아버지나 어머니 중 한쪽이 왕족, 다른 한쪽은 귀족인 경우를 말해요. 진평왕의 딸 덕만과 진평왕의 친동생인 국반의 딸 승만이 여자임에도 왕위에 올라 각각 선덕여왕과 진덕여왕이 된 것도 골품제 영향이 컸다고 볼 수 있어요. 두 사람이 성골인 덕분에 즉위가 가능했다는 것이지요. '삼국유사'에도 '성골 남자가 없기 때문에 여왕이 즉위했다'라고 기록되어 있어요.

-

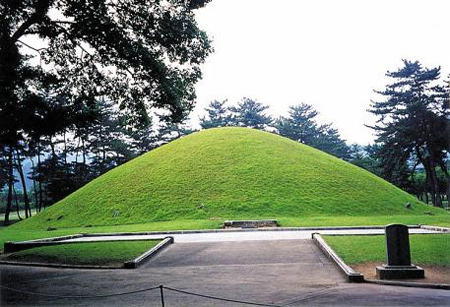

- ▲ 경주에 있는 태종무열왕의 능이에요. 진덕여왕의 뒤를 이어 왕위에 오른 태종무열왕은 최초 진골 출신 왕이지요. /문화재청

그렇다면 또 한 명의 신라 여왕인 진성여왕도 성골 출신이었을까요? 진성여왕은 성골이 아니었어요. 신라에서 성골은 진덕여왕을 마지막으로 그 대가 끊어졌거든요. 그 후 태종무열왕부터는 진골이 왕위를 이었지요.

역사학자들은 '성골'이 신라 제23대 왕인 법흥왕 때 생겨나 진흥왕과 진평왕을 거치면서 강조된 신분으로 생각해요. 제26대 진평왕부터 그 직계 혈통만 왕위를 잇게 하며 성골로 구분했다고도 보고 있지요. 그래서 법흥왕부터 진덕여왕까지 150여년 정도가 성골이 왕위를 이었던 기간이라고 생각해요.

진성여왕이 왕위에 오른 것은 정강왕의 유언 때문이었어요. 정강왕은 죽으며 왕위 계승에 대해 다음과 같은 말을 남겼어요. "불행히 뒤를 이을 자식이 없으나 누이동생 '만'의 천성이 총명하고 체격이 남자와 같으니 그녀로 왕위를 잇게 하라." 정강왕은 경문왕의 둘째 아들로, 형인 헌강왕에 이어 왕위에 올랐다가 2년 만에 병으로 세상을 떠났어요. 당시 경문왕의 친동생인 위홍은 상대등(★)이라는 최고 관직에 오른 실권자였는데 그를 제치고 여동생에게 왕위를 물려주었다는 것은 무슨 의미일까요? 바로 경문왕의 직계 혈통으로 왕위가 계승되었다는 뜻이에요. 진성여왕 역시 자기 아들 대신 큰오빠인 헌강왕의 아들에게 왕위를 물려주어 직계 혈통으로 왕위가 계승되도록 하였답니다.

[1분 상식] '6두품'은 어떤 사람들이었나요?

6두품은 두품제 가운데 가장 높은 귀족 계급이에요. 학문과 종교 등 여러 분야에서 두루 뛰어나 설총, 원효대사 같은 학자나 고승을 많이 배출했지요. 하지만 이들도 골품제 아래 신분적 제약을 받았어요. 신라 17관등 중 여섯째 관직인 ‘아찬’까지만 될 수 있고, 더 높은 직위에는 임명될 수 없었지요. 신라 후기로 갈수록 진골의 권력 독점이 심해지자 이들의 불만도 점점 커질 수밖에 없었어요. 결국 골품제의 모순을 비판하는 6두품이 크게 늘었지요. 고려 건국 후에는 많은 6두품이 고려 정부에 진출하여 관료 문화를 형성하는 주역이 되었어요.

★상대등(上大等): 신라의 최고 관직. 531년(법흥왕 18년)에 생겨났으며, 귀족회의인 '화백'의 의장으로 신라 귀족의 대표적인 존재.