숨어있는 세계사

세계 첫 금속활자… 우리 인쇄술은 으뜸

입력 : 2014.04.25 03:49

中 후한 때 '채륜'이 보급한 종이… 우리 선조는 더 좋은 품질로 만들었죠

출판문화도 발달해 일찍 활자 제작

1377년 인쇄한 '직지심체요절', 서양 구텐베르크 활자보다 70년 빨라

조상의 빛나는 출판전통 계승해야죠

지난 수요일(23일)은 '세계 책과 저작권의 날'이었어요. 그래서 이번 주엔 학교에서 책에 관련된 고사성어를 많이 배웠지요. 오늘은 선생님께서 '남아수독오거서(男兒須讀五車書)'라는 말을 알려주셨습니다. '남자는 모름지기 수레 다섯 대에 실을 분량의 책을 읽어야 한다'는 뜻이에요. 중국 당(唐)나라 시인 두보(杜甫)의 작품에 나온 말이라고 해요. 다섯 수레에 책을 가득 싣는다면 도대체 몇 권이나 될까요? 저는 지금까지 수레 한 대분의 책이라도 읽었을까요? 집에 돌아온 저는 누나가 이 고사성어를 아는지 시험해 보기로 했어요.

-

- ▲ 지난 23일은 ‘세계 책과 저작권의 날’이었어요. 독서·출판, 저작권 보호를 장려하고자 유네스코가 지정한 날이지요. 사진은 ‘세계 책과 저작권의 날’을 맞아 칠레 수도 산티아고의 고서점에서 책을 읽는 시민 모습이에요. /신화 뉴시스

"그럼~ 당연히 알지!"

누나는 그렇게 쉬운 문제를 왜 내느냐는 듯한 표정을 짓네요. 그러더니 갑자기 아빠한테 따지듯 물었어요.

"아빠, 그런데 이 고사성어는 왜 '남아'로 시작해요? 여자는 책을 읽지 말라는 거예요?"

그러자 아빠께서 웃으며 대답하셨어요.

"옛날에는 남자만 공부해서 과거 시험을 보았잖니? 여자라고 해서 책을 안 읽은 것은 아니지만, 벼슬을 못 했기 때문에 남자의 책 읽기를 강조한 거란다."

그렇다면 옛날에는 다섯 수레만큼의 책을 읽어야 과거 시험에 붙을 수 있다는 뜻이었을까요? 하지만 그것은 정말 옛날이야기겠지요. 지금은 세상이 무척 복잡해져서 우리가 알아야 할 것이 더 많아졌잖아요. 다섯 수레가 아니라 다섯 창고에 가득 쌓일 만큼 책을 읽어도 모자랄 거예요. 그런데 누나는 벌써 또 다른 호기심이 발동했나 봐요. 아빠께 질문 공세를 퍼붓기 시작했거든요.

"아빠, 그런데 옛날에는 책을 종이로 만들지 않았다면서요?"

"그렇단다. 혹시 책을 뜻하는 한자 '冊(책 책)'을 아니? 이 한자를 자세히 보면 대나무 조각을 끈으로 엮어 놓은 모양을 하고 있지? 이처럼 옛날에는 대나무 조각이나 나무 조각에 글을 쓰고 그것을 엮어서 책으로 만들었단다. 그것을 '죽간(竹簡)' 혹은 '목간(木簡)'이라고 해."

"그러면 언제부터 종이를 사용하기 시작했어요?"

-

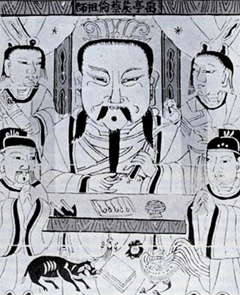

- ▲ 채륜은 종이와 제지술을 개량하여 종이를 대량생산할 수 있게 했어요. /위키피디아

그때 엄마께서 대화에 끼어드셨어요.

"아니야, 종이는 사실 그보다 앞서 발명되었어. 채륜은 이미 사람들이 쓰던 종이와 제지술(製紙術)을 개량하여 종이를 대량생산 할 수 있게 한 것이지."

"엄마, 대나무 조각에 글씨를 쓰다가 종이로 바뀌면서 어떤 점이 좋아졌어요?"

"대나무 조각에는 글씨를 많이 쓸 수 없지 않니? 옛날 중국 영화를 보면 죽간에 글을 써서 상소를 올리는 장면이 나와. 그걸 모으면 엄청난 양이 되니까 보관하느라 애를 좀 먹었을 거야."

역시 영화를 좋아하시는 엄마답게 생생하게 말씀하시네요. 그런데 엄마 이야기를 들으니 한 가지 궁금증이 생겼어요.

"아! 혹시 남자가 다섯 수레의 책을 읽어야 한다는 말에서 책은 죽간을 말하나요? 그럼 다섯 수레에 실은 책이라고 해 봐야 요즘 종이책 한두 권 분량밖에 안되겠네요?"

만약 그렇다면 옛날에 태어난 사람들은 정말 좋았겠어요. 그것만 읽으면 '공부 끝'이니까요. 그때 누나가 또 다른 질문을 했어요.

"아빠, 중국에서 그렇게 오래전에 종이를 만들었으면 우리나라도 일찍부터 종이를 썼겠네요?"

"그럼! 우리나라 종이는 품질이 좋아서 중국에 수출도 했단다."

"우리나라는 종이를 일찍부터 사용했을 뿐 아니라 글자판을 만들어 종이에 찍어 내는 인쇄술도 일찍 발달했단다. 인쇄·출판에 관한 한 우리나라는 세계에서 으뜸가는 선진국이었지."

종이로 책을 만들 때 처음에는 사람이 붓으로 일일이 글씨를 옮겨 썼대요. 그러다가 나무판에 글자를 새겨 넣고 그 나무판에 먹을 묻혀서 종이에 한 쪽씩 찍어 내는 인쇄를 시작했어요. 그런 다음에는 글자판을 한 글자씩 따로 만들어 책 내용에 맞게 배열한 다음 인쇄를 했답니다. 이렇게 따로따로 만든 글자판을 '활자(活字)'라고 하지요.

"11세기 중국 송나라에서 필승(畢昇)이라는 사람이 처음 진흙으로 활자를 만들었어. 하지만 금속활자는 우리나라가 가장 먼저 만들었단다. 1234년에 '상정고금예문(詳定古今禮文)'이란 책이 금속활자로 만들어졌다는 기록이 있고, 1377년에 만들어진 '직지심체요절(直指心體要節)'은 실물이 남아 있지. 이것은 서양에서 구텐베르크가 금속활자를 만든 것보다 70년 이상 빠른 거야."

-

- ▲ 직지심체요절을 인쇄할 때 사용한 금속활자예요. /고인쇄박물관 제공

"지금은 서양의 출판문화가 더 발달한 것 같은데, 왜 옛날에는 우리나라보다 늦었어요?"

"그 이유는 정확하게 알 수 없어. 다만 유럽 사람들은 12~13세기 들어서야 종이를 쓰기 시작했단다. 우리보다 1000년 이상 늦은 셈이야."

우리보다 훨씬 늦게 종이를 쓴 서양 사람들의 출판문화가 지금은 우리보다 앞선다니, 자존심이 조금 상하네요. 저는 이제부터라도 책을 열심히 읽어서 우리 조상의 빛나는 출판 전통을 되살리겠다고 다짐했답니다.