숨어있는 세계사

대한제국에서 '대한민국'으로

입력 : 2014.04.11 05:47

| 수정 : 2014.04.11 09:03

[대한민국 임시정부 수립 기념일(1919년 4월 13일)]

3·1운동 정신 계승해 일제에 빼앗긴 국권 되찾고 나라 자주 독립 이루고자 중국 상하이에 임시정부 수립했죠

독립운동가들의 피와 땀, 애국심… 지금의 대한민국 있게 한 원동력이죠

"아빠, 궁금한 게 있어요."

호기심 많은 누나가 아침부터 아빠께 질문 공세를 펼치기 시작했어요.

"우리나라가 일제에 나라를 빼앗기기 전까지는 황제의 나라였잖아요?"

"그렇지."

아빠는 고개를 끄덕이시며 가볍게 미소 지으셨어요. 마치 무슨 질문을 하려는지 다 아신다는 듯한 표정이었지요.

"그럼 빼앗긴 나라를 되찾았을 때 다시 황제의 나라가 되어야 했을 텐데, 왜 그렇게 되지 않았어요?"

누나의 질문을 들으니 저도 덩달아 궁금해지네요. 생각해 보면 우리나라는 일제에 국권을 빼앗길 때까지 대한제국(大韓帝國)이었잖아요? '제국'이란 황제가 다스리는 나라를 뜻해요. 조선은 본래 '왕'이 다스리는 왕국이었는데, 일제의 식민지가 되기 13년 전에 고종이 이보다 더 높은 황제의 나라를 선포하면서 대한제국으로 이름을 바꿨답니다. 고종은 '광무(光武)'라는 독자적인 '연호(年號)'도 사용하였어요. 연호란 중국에서 비롯되어 한자를 사용하는 아시아의 군주국가에서 쓰던 기년법(紀年法·어떤 특정 연도로부터 햇수를 세는 방법)을 말해요. 그러다가 나라를 빼앗겼으면 독립 후에 당연히 대한제국으로 돌아가려고 하지 않았을까요?

"이번 주 일요일(13일)이 대한민국 임시정부 수립 기념일이라는 것을 알고 묻는 거지?"

호기심 많은 누나가 아침부터 아빠께 질문 공세를 펼치기 시작했어요.

"우리나라가 일제에 나라를 빼앗기기 전까지는 황제의 나라였잖아요?"

"그렇지."

아빠는 고개를 끄덕이시며 가볍게 미소 지으셨어요. 마치 무슨 질문을 하려는지 다 아신다는 듯한 표정이었지요.

"그럼 빼앗긴 나라를 되찾았을 때 다시 황제의 나라가 되어야 했을 텐데, 왜 그렇게 되지 않았어요?"

누나의 질문을 들으니 저도 덩달아 궁금해지네요. 생각해 보면 우리나라는 일제에 국권을 빼앗길 때까지 대한제국(大韓帝國)이었잖아요? '제국'이란 황제가 다스리는 나라를 뜻해요. 조선은 본래 '왕'이 다스리는 왕국이었는데, 일제의 식민지가 되기 13년 전에 고종이 이보다 더 높은 황제의 나라를 선포하면서 대한제국으로 이름을 바꿨답니다. 고종은 '광무(光武)'라는 독자적인 '연호(年號)'도 사용하였어요. 연호란 중국에서 비롯되어 한자를 사용하는 아시아의 군주국가에서 쓰던 기년법(紀年法·어떤 특정 연도로부터 햇수를 세는 방법)을 말해요. 그러다가 나라를 빼앗겼으면 독립 후에 당연히 대한제국으로 돌아가려고 하지 않았을까요?

"이번 주 일요일(13일)이 대한민국 임시정부 수립 기념일이라는 것을 알고 묻는 거지?"

-

- ▲ 1919년 3·1운동 직후, 우리 독립운동가들은 조국 독립을 위해 중국 상하이에서 대한민국 임시정부를 수립하였지요. 사진은 지난달 1일 서울 광화문에서 열린 3·1운동 재연 행사 모습이에요. /이태경 기자

"네. 학교에서 '민국(民國)'은 국민이 주인인 나라라는 뜻이라고 배웠어요. 그렇다면 대한제국과 달리 대한민국은 황제를 인정하지 않는 나라지요? 그렇다면 우리 독립운동가들은 잃어버린 나라를 되찾으려 한 것이 아니라 새 나라를 세우려 한 것이잖아요?"

"그렇지. 네 말대로 우리 독립운동가들은 단지 빼앗긴 나라를 되찾으려고 일제에 저항한 게 아니란다. 조선이나 대한제국보다 훨씬 더 나은 나라를 세우기 위해 그것을 방해하는 침략자들과 싸운 거야."

물론 처음에는 황제가 다스리는 대한제국을 되찾으려고 노력한 독립운동가들도 있었대요. 주로 조선 왕조나 대한제국에서 높은 지위를 누리던 유학자들이 그런 노력을 했지요. 이처럼 군주가 다스리는 나라를 되살리려 한 것을 '복벽(復�)운동'이라고 해요. 우리나라뿐 아니라 중국에서도 1917년에 청 왕조를 부활시키려는 복벽운동이 일어나기도 했대요. 하지만 우리나라에서는 점점 더 많은 독립운동가가 왕국이나 제국을 낡은 시대의 유물로 여기고, 국민이 주인이 되어 나라를 직접 운영하는 공화국(共和國)을 꿈꿨답니다. 공화국이란 주권을 가진 국민이 직접 또는 간접 선거를 통해 일정한 임기를 가진 국가원수를 뽑는 국가 형태를 말해요. 그때 영어에 자신 있는 엄마께서 말씀하셨어요.

"당시에는 공화국을 '민국'이라고도 불렀어. 대한민국을 영어로는 '리퍼블릭 오브 코리아(Republic of Korea)'라고 하지? 여기서 '리퍼블릭'이 바로 공화국이라는 뜻이란다."

그러자 아빠께서도 이에 질세라 설명을 이어가셨어요.

"3·1운동이 일어나기 2년 전에는 신채호, 박은식, 신규식, 조소앙 같은 민족 지도자들이 상하이에 모여 우리 민족의 독립국은 공화국이 될 것이라는 점을 분명히 밝혔단다."

-

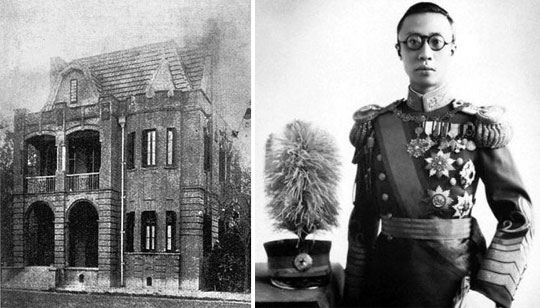

- ▲ (왼쪽)1919년 중국 상하이에 세워진 대한민국 임시정부청사 모습이에요. (오른쪽)1917년 중국에서는 청 왕조를 되살리려는 복벽운동이 일어났어요. 사진은 중국 마지막 황제 로 알 려 진‘푸이’예요. /조선일보 DB·위키피디아

"대동단결 선언에서 말한 것처럼, 우리 국민이 황제 대신 나라의 주인이 되었다는 것을 온몸으로 보여준 것이 바로 3·1운동이었단다. 3·1운동을 원동력으로 삼아 민족 지도자들이 한마음으로 '대한제국'이 아닌 '대한민국' 임시정부를 수립할 수 있었어."

부모님의 설명을 들은 누나가 눈을 반짝이며 외쳤어요.

"아하! 그래서 우리나라 헌법 전문(前文)에도 3·1운동과 대한민국 임시정부를 자랑스럽게 적어둔 것이군요!"

대한민국 헌법의 맨 앞에 나오는 전문은 '유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3·1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통'으로 시작한답니다. 저도 누나에게 질세라 큰 소리로 말했어요.

"일제가 총칼을 앞세워 황제를 굴복시키고 국권을 빼앗았는데 10년도 안 되어 온 국민이 일어나 독립을 선언하다니, 우리 국민이 얼마나 대단한지 알겠어요! 그것도 황제의 나라가 아닌 국민의 나라로 가는 길을 활짝 열었잖아요!"

우리 가족은 모두 하하하 웃은 뒤 대한민국 임시정부 수립 기념일에 무엇을 할지 머리를 맞대고 고민했답니다.