상식쑥쑥 역사

조선 말 항일운동인 을미의병 일으킨 '단발령'

-

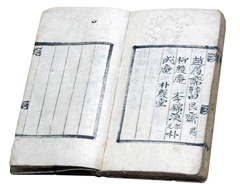

- ▲ 을미의병 군가집이에요. 1895년 명성황후 시해와 단발령에 반발하여 조선 전역에서 을미의병이 봉기했어요. /뉴시스

머리카락은 외모를 돋보이게도 하지만, 몸속의 안 좋은 물질을 배출하고 체온을 조절하며 두피를 보호하는 등 다양한 역할을 하네요. 머리카락이 상하지 않도록 조심해야겠지요? 사실 우리 조상도 머리카락을 무척 소중히 여겼답니다. 그래서 '을미의병(乙未義兵)'이라는 사건이 일어나기도 했어요.

1895년 일제의 압력을 받은 김홍집 내각은 조선을 개혁한다는 구실 아래 '단발령(斷髮令)'을 내렸습니다. 성년 남자의 상투(★)를 자르라는 명령이었지요. 일본의 강요로 고종 임금이 먼저 서양식으로 머리카락을 잘랐으며, 관리들로 하여금 가위를 들고 거리나 성문 등에서 강제로 백성의 머리카락을 자르게 하였어요. 조선의 선비와 백성은 이에 크게 반발했습니다. 유학자인 최익현은 "내 머리를 자를 수 있을지언정 머리털은 자를 수 없다"며 단발령을 거부했지요. 머리카락을 잘린 백성은 통곡하였고, 단발령을 피해 멀리 도망치는 사람까지 있었다고 해요. 남자가 머리카락을 짧게 자르면 단정해 보이고 관리도 편할 텐데, 왜 그렇게 반대했을까요?

조선 사회는 나라를 다스리는 정치부터 일반 백성의 생활에 이르기까지 공자의 가르침, 즉 유교의 규범을 따랐어요. 그중에서도 부모를 공경하는 마음과 행동을 일컫는 '효(孝)'를 가장 중요한 덕목으로 삼았지요. 그래서 부모로부터 물려받은 머리털이나 살갗을 상하게 하는 것조차 불효(不孝)로 여겼습니다. 남자가 머리카락을 자르지 않고 상투를 트는 것은 효의 상징이었기에 단발령에 반대한 것이에요. 또한 머리를 땋거나 상투를 트는 것은 단군 이래로 우리 민족에게 전해 내려온 풍속이기도 했고요.

-

- ▲ 1895년 일제의 압력으로 조선에 성인 남자의 상투를 자르라는 단발령이 내려졌어요.

부모로부터 물려받은 신체를 소중히 여겨야 한다는 것은 '효경(孝經)'이라는 책에 나오는 공자의 가르침이에요. 공자는 제자인 증자에게 효에 대해 이렇게 말했어요. '신체발부(身體髮膚) 수지부모(受之父母) 불감훼상(不敢毁傷) 효지시야(孝之始也)'. 이 말은 "신체와 터럭과 살갗은 부모에게서 받은 것이니 감히 상하지 않게 하는 것이 효도의 시작"이라는 뜻이지요. 터럭은 머리카락처럼 몸에 난 길고 굵은 털을 말해요. 효의 시작은 부모에게서 물려받은 몸을 소중히 여겨 함부로 훼손하거나 상처 내지 않는 것이라는 말입니다.

단발령이 내려지기 얼마 전 명성황후가 일본인에게 시해되어 가뜩이나 백성의 반감이 큰 시기에 단발령까지 내려 우리 민족의 오랜 전통을 끊어버리려고 하니 조선 선비와 백성의 반일 감정이 폭발하고 말았어요. 이들은 조선에서 친일 내각을 무너뜨리고 일제 세력을 쫓아내기 위해 1895년 전국적으로 항일 의병(★)을 일으켰답니다.

[1분 상식] '을미의병'은 어떻게 되었나요?

을미의병은 1895년(을미년) 명성황후 시해와 단발령에 격분한 조선 선비들이 친일 내각과 일제 세력을 몰아내고자 일으킨 의병 운동이에요. 농민 등 일반 백성까지 가세하여 전국으로 확대되었으나 결국 관군의 공격을 받고 이듬해인 1896년에 해산하고 말아요. 그렇지만 이 사건으로 단발령은 폐지되고 김홍집 친일 내각이 물러났어요. 또한 1896년 2월 고종이 러시아 공사관으로 거처를 옮긴 ‘아관파천(俄館播遷)’이 일어나 조정에 친러 세력이 등장했습니다.

★상투: 혼인한 남자의 전통적 머리 모양으로, 머리카락을 모두 올려 빗어 정수리 위에서 틀어 감아 맨 것.

★의병(義兵): 외적의 침입을 물리치기 위하여 백성이 자발적으로 조직한 군대, 또는 그 군대의 병사.