상식숙쑥 역사

선비의 절개 상징하는 소나무… 함부로 베면 엄벌 받았대요

입력 : 2014.02.25 05:35

| 수정 : 2014.02.25 08:57

'이 몸이 죽어가서 무엇이 될고 하니 / 봉래산 제일봉에 낙락장송 되야 이셔 / 백설이 만건곤할 제 / 독야청청 하리라' (이 몸이 죽어서 무엇이 될 것인가 하니, 봉래산 가장 높은 봉우리에 우뚝 솟은 소나무가 되었다가, 흰 눈이 온 누리에 가득 찼을 때 홀로 푸르고 푸르리라.)

조선 전기의 문신인 성삼문이 지은 시조예요. 성삼문은 집현전(★)의 학사로 세종대왕이 훈민정음을 창제하는 데 큰 도움을 주었으며, 신숙주·최항·박팽년·이개·강희안·이현로·조변안·김증과 함께 우리나라의 한자음을 정리한 '동국정운(東國正韻)'을 편찬하기도 했어요. 1455년 수양대군이 단종을 내쫓고 임금의 자리에 오르자, 이에 반대하여 단종의 복위를 꾀하다가 1456년에 처형당했지요. 박팽년·하위지·이개·유성원·유응부 등 성삼문과 뜻을 함께하다가 죽임을 당한 6명을 일컬어 '사육신(死六臣)'이라고 합니다.

앞서 나온 시조는 성삼문이 단종을 향한 자신의 변함없는 절개(★)를 낙락장송(★)에 비유하여 노래한 것이에요. 이처럼 우리 선조는 소나무를 즐겨 노래하고 그림으로 그렸어요. 소나무가 사시사철 변하지 않는 상록수이기 때문이에요. 눈보라가 몰아치는 한겨울에도 푸른 모습을 간직하는 소나무는 선비의 꿋꿋한 절개와 의지를 상징했답니다.

조선 전기의 문신인 성삼문이 지은 시조예요. 성삼문은 집현전(★)의 학사로 세종대왕이 훈민정음을 창제하는 데 큰 도움을 주었으며, 신숙주·최항·박팽년·이개·강희안·이현로·조변안·김증과 함께 우리나라의 한자음을 정리한 '동국정운(東國正韻)'을 편찬하기도 했어요. 1455년 수양대군이 단종을 내쫓고 임금의 자리에 오르자, 이에 반대하여 단종의 복위를 꾀하다가 1456년에 처형당했지요. 박팽년·하위지·이개·유성원·유응부 등 성삼문과 뜻을 함께하다가 죽임을 당한 6명을 일컬어 '사육신(死六臣)'이라고 합니다.

앞서 나온 시조는 성삼문이 단종을 향한 자신의 변함없는 절개(★)를 낙락장송(★)에 비유하여 노래한 것이에요. 이처럼 우리 선조는 소나무를 즐겨 노래하고 그림으로 그렸어요. 소나무가 사시사철 변하지 않는 상록수이기 때문이에요. 눈보라가 몰아치는 한겨울에도 푸른 모습을 간직하는 소나무는 선비의 꿋꿋한 절개와 의지를 상징했답니다.

-

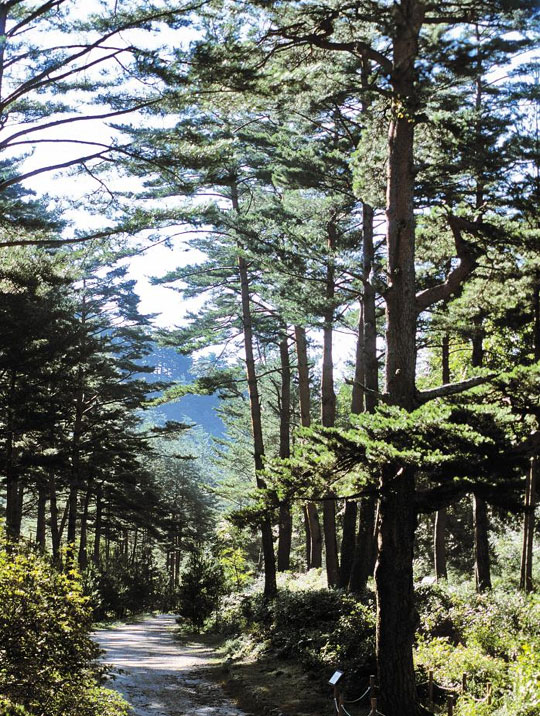

- ▲ 사시사철 변하지 않는 소나무는 선비의 꿋꿋한 절개와 의지를 상징했어요. /정정현 기자

우리나라는 옛날부터 소나무를 무척 쓸모 있는 나무로 여겼어요. 고려·조선시대에는 국가에 필요한 소나무를 확보하기 위해 개인 소유의 땅에 심은 소나무라도 함부로 베지 못하게 법으로 정해 두었지요. 이를 송금(松禁)제도라고 하는데, 이 법을 어긴 자에게는 엄벌이 내려졌습니다. 하지만 소나무가 일상생활에서 널리 쓰이다 보니 법이 있어도 몰래 벌목(★)을 하는 경우가 허다했어요. 또한 위반행위를 감독해야 할 지방관이 오히려 지위를 악용하여 백성을 수탈(★)하기 일쑤였습니다. 정약전은 송금제도에 대한 지방관의 권한을 줄이고, 지키기 어려운 송금제도를 포기하는 게 좋겠다고 주장했어요. 대신에 소나무를 많이 심는 사람에게 상을 주거나 세금을 감면해주는 등 식목 장려 정책을 펴자고 주장을 했지요. 물고기에 대한 연구뿐 아니라 나무에 대한 정책까지 꼼꼼히 살핀 정약전의 태도는 정말 실학자답지요?

★집현전(集賢殿): 고려 이래 조선 초기에 걸쳐 궁중에 설치한 학문 연구기관.

★절개(節介): 신념, 신의 따위를 굽히지 아니하고 굳게 지키는 꿋꿋한 태도.

★낙락장송(落落長松): 가지가 길게 축축 늘어진 키가 큰 소나무.

★벌목(伐木): 숲의 나무를 베는 것을 말함.

★수탈(收奪): 강제로 빼앗음.