상식쑥쑥 역사

민속놀이 연날리기, 옛날엔 전투에서도 사용했대요

입력 : 2014.01.28 05:39

| 수정 : 2014.01.28 08:57

-

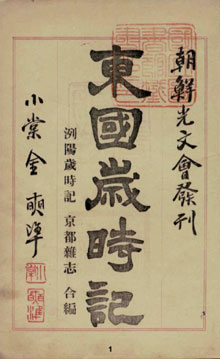

- ▲ ‘동국세시기’에는 고려 때 최영 장군이 전투에서 연을 활용했다는 이야기가 나와요. /국립중앙도서관

목호란 원나라가 말을 기르고 관리하고자 제주에 파견하였던 몽골인 관리를 말해요. 원나라는 삼별초의 항쟁을 진압하고 나서 제주에 다루가치(★)를 두어 다스리게 하였고, 목마장(★)에는 목호를 보내 말을 기르게 하였지요. 고려 왕실의 뜻에 따르지 않고 목호 세력이 반란을 일으키자 공민왕은 어쩔 수 없이 제주 정벌을 결정하고 제주 출정군의 총사령관으로 최영 장군을 임명했어요. 최영 장군은 2만5000여명의 군사와 300여척의 전함을 이끌고 목호 세력을 정벌하러 나섰지요. 그러나 고려군은 제주 정벌에 애를 먹었어요. 한 달 가까이 밀고 밀리는 치열한 전투를 벌인 끝에야 목호의 난을 진압했다고 해요. 그런데 조선 후기 홍석모라는 학자가 우리나라의 세시풍속을 책으로 엮은 '동국세시기(東國歲時記)'에 다음과 같은 내용이 나옵니다.

"속설에 의하면 고려 최영 장군이 탐라(제주)를 정벌할 때에 연을 만들어 썼다고 하는데, 지금도 이 연놀이가 성행하고 있다." 즉, 최영 장군이 목호의 난을 진압하기 위해 제주를 정벌할 때 연을 이용했다는 것이에요. 전투에서 연을 어떻게 이용했는지는 자세하게 알 수 없지만, 학자들은 연에 불을 달아 올려 적진에 떨어지게 하여 적진을 교란시킨 것이 아닌가 짐작하고 있어요. 그럼 '동국세시기'에 기록된 연 이야기를 좀 더 살펴볼까요?

"얼레(★)를 만들고 거기에 연줄을 감아 연을 공중에 띄워 바람의 방향에 따라 연을 날리는 것을 연놀이, 연을 날리다가 다른 사람의 연줄과 서로 맞걸어 남의 연줄을 끊는 것을 연싸움이라고 한다"는 내용이 나와요. 지금도 연을 잘 날리는 사람 주변에 사람들이 모여들어 연 날리는 모습을 구경하듯 '연싸움을 잘하여 이름을 떨치는 서울 장안의 젊은이가 가끔 세도가나 부잣집에 불려가 연을 날리는 묘기를 선보이기도 했고, 해마다 정월 보름날 하루 이틀 전에 수표교 근처의 청계천을 따라 연싸움 구경꾼이 인산인해(★)를 이루었다'는 내용도 있답니다. 그런데 왜 옛날에는 아이나 어른 할 것 없이 연날리기를 좋아했을까요?

-

- ▲ 연은 솔개처럼 멋지게 하늘을 날지요. /조선일보 DB

★한족(漢族): 중국 본토에서 예로부터 살아온, 중국의 중심이 되는 종족으로 중국 전체인구의 90%이상을 차지함.

★조공(朝貢): 옛날에 속국이 종주국에 때맞추어 예물을 바치던 일.

★다루가치: 고려 후기에 원나라가 고려의 내정을 간섭하거나 고려 백성을 직접 다스리기 위해 파견한 관직 이름.

★목마장(牧馬場): 말을 기르는 곳.

★얼레: 연줄, 낚싯줄 따위를 감는 데 쓰는 기구. 나무 막대로 된 기둥을 두 개나 네 개, 또는 여섯 개로 짜서 맞추고 가운데에 자루를 박아 만든다.

★인산인해(人山人海): 사람의 산과 사람의 바다라는 뜻으로, 사람이 헤아릴 수 없이 많이 모인 모양을 말함.