숨어있는 세계사

카이로 선언 '독립국가 한국'을 처음 인정했죠

입력 : 2013.11.29 05:40

| 수정 : 2013.11.29 08:53

1943년 11월 27일 이집트 카이로에서 美 루스벨트·英 처칠·中 장제스 만나 일본과 식민지 국가에 대해 논의했죠

식민지 중 유일한 독립국가였던 한국 '적당한 시기'라는 조건 붙여 독립 약속

이모께서 저희 집에 찾아왔어요. 이제 아기가 나올 때가 다 되었는지 배가 남산만 했어요.

"이모, 아기 언제 나와요?"

"이제 한 달 남았어. 이모가 아기 낳으면 너희가 잘 봐줘야 해."

"네! 물론이죠."

그날 밤, 누나가 영어 일기를 쓰다가 아빠께 달려왔어요.

"아빠, '한 달 후에 아기가 나올 예정이다'를 영어로 쓰려면 어떻게 해야 해요?"

갑작스러운 질문에 당황한 아빠께서 눈을 껌뻑거리셨어요. 역사에 밝은 아빠지만 외국어 실력은 그렇지 않은가봐요. 그때 엄마께서 구원투수로 나서셨지요.

"예정이라고 할 때는 'due'를 쓰더라. 그러니까 '다음 달에 아이가 나올 예정이다'는 'Baby is due next month.'라고 표현하면 되지 않을까?" 누나와 저는 한목소리로 "와!" 하고 감탄했어요. 우리는 아빠한테는 "에에!" 하며 실망했다는 표현을 했지요. 아빠는 몰랐다는 걸 인정하고, 고개를 끄덕이셨어요. "아하! 'due'라는 단어를 그럴 때 쓰는구나. 아빠는 그 단어만 보면 '카이로 선언'이 가장 먼저 생각나거든." 그 말에 누나도 거들었어요. "저도 교과서에서 봤어요. 우리나라 독립을 처음으로 약속했다는 선언 말이죠? 거기에 그런 단어가 있었나요?" "그래. 'in due course'라는 말이 나온단다."

"이모, 아기 언제 나와요?"

"이제 한 달 남았어. 이모가 아기 낳으면 너희가 잘 봐줘야 해."

"네! 물론이죠."

그날 밤, 누나가 영어 일기를 쓰다가 아빠께 달려왔어요.

"아빠, '한 달 후에 아기가 나올 예정이다'를 영어로 쓰려면 어떻게 해야 해요?"

갑작스러운 질문에 당황한 아빠께서 눈을 껌뻑거리셨어요. 역사에 밝은 아빠지만 외국어 실력은 그렇지 않은가봐요. 그때 엄마께서 구원투수로 나서셨지요.

"예정이라고 할 때는 'due'를 쓰더라. 그러니까 '다음 달에 아이가 나올 예정이다'는 'Baby is due next month.'라고 표현하면 되지 않을까?" 누나와 저는 한목소리로 "와!" 하고 감탄했어요. 우리는 아빠한테는 "에에!" 하며 실망했다는 표현을 했지요. 아빠는 몰랐다는 걸 인정하고, 고개를 끄덕이셨어요. "아하! 'due'라는 단어를 그럴 때 쓰는구나. 아빠는 그 단어만 보면 '카이로 선언'이 가장 먼저 생각나거든." 그 말에 누나도 거들었어요. "저도 교과서에서 봤어요. 우리나라 독립을 처음으로 약속했다는 선언 말이죠? 거기에 그런 단어가 있었나요?" "그래. 'in due course'라는 말이 나온단다."

-

- ▲ 우리나라의 독립을 약속한 카이로 선언에 서명한 연합국 정상들이에요. 왼쪽부터 중국의 장제스, 미국의 루스벨트, 영국의 처칠이랍니다. /위키피디아

"당시 일본은 우리나라뿐 아니라 중국의 동북지방 만주와 남쪽의 타이완, 그리고 동남아시아의 여러 나라와 태평양의 섬들까지 식민지로 지배하고 있었어." 당시 일본은 엄청나게 큰 제국을 이루고 있었나봐요. 그런데 그게 모두 남의 땅을 폭력적으로 빼앗아 만든 것이랍니다. 미국·영국·중국의 세 정상은 카이로 선언에서 일본이 강제로 식민지로 삼은 그 땅들을 모두 원래대로 돌려놓는다는 데 합의한 거예요.

"원래 중국 땅이었던 만주와 타이완은 중국에 돌려주면 되었지. 그리고 동남아시아의 여러 나라는 원래 영국, 프랑스 등 연합국의 지배를 받고 있었으니까 그 나라들에 처리를 맡기면 된다고 생각했겠지."

문제는 대한민국이었어요. 한국은 일본의 식민지가 되기 전에는 어디에도 속하지 않은 독립국이었거든요. 그래서 연합국 정상들은 한국을 어떻게 할지 그 자리에서 분명히 해두는 게 좋겠다고 생각한 거예요.

"그래서 일본의 여러 식민지 가운데 유독 한국에 관한 이야기가 카이로 선언에 따로 들어가게 되었지. 이렇게 말이야. '세 강대국은 한국인의 노예 상태에 유의해 적당한 시기에 한국을 자주 독립시키기로 결의한다'. 여기서 '적당한 시기에'가 영어로 'in due course'란다."

-

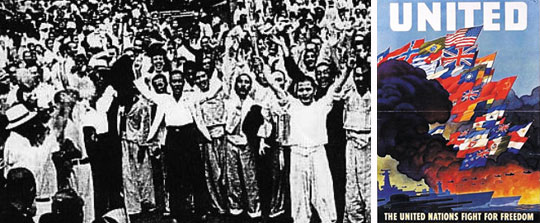

- ▲ 일본이 항복했다는 소식이 알려지자‘대한 독립 만세’를 외치고 있어요(왼쪽 사진). 제2차 세계대전 때 만든 포스터예요. 미국·영국·브라질 등 연합국 국기가 그려져 있지요. /위키피디아

"아빠, 그때 왜 하필 '적당한 시기(적절한 절차)'라는 말을 넣었을까요? 당시 우리 민족은 모두가 하나 되어 일제에 맞서는 독립운동을 하고 있었잖아요. 그러니까 일본이 연합국에 패한 뒤엔 우리나라는 자동으로 독립국이 돼야 하는 것 아닌가요?" 엄마께서 고개를 갸우뚱하시더니 이렇게 대답하셨어요. "글쎄 말이다. 이모 배 속에서 아기가 열 달 있다가 태어나는 것처럼, 연합국이 우리나라도 당분간 다른 나라 보호를 받다가 독립해야 한다고 생각한 것 아닐까?" 엄마 말씀을 들은 아빠께서 이야기를 이어갔어요. "실제로 일본이 전쟁에서 패하고 연합국에 항복한 뒤에도 미군과 소련군이 당시 남한과 북한에 들어오는 바람에 우리나라는 바로 독립하지 못했어. 게다가 강대국들은 우리나라를 길게는 5년 동안 신탁통치하려고 했단다. 물론 우리 민족의 반대에 부딪혀 포기했지만 말이야."

흠, 우리나라가 엄마 배 속 아기도 아닌데 왜 강대국들은 굳이 '적당한 시기'란 말을 쓰며 우리의 독립을 미뤘을까요? 그것 때문에 정말 적당한 시기를 놓쳐 우리나라가 남북한으로 갈라진 것 아닐까요? 다시 대한민국으로 남과 북이 하나 되는 날이 빨리 오면 좋겠어요. 그리고 나서 '카이로 선언'의 문제점과 역사적 의미를 함께 나눌 수 있길 바랄게요.