숨어있는 세계사

ABCD… 알파벳은 누가 만들었을까?

입력 : 2013.10.18 08:46

지중해에서 무역하던 페니키아인들… 유럽에 퍼진 알파벳의 원조 만들었죠, 아라비아 문자도 알파벳이 변형된 것

자음·모음 풀어쓰는 알파벳과 달리 두 가지 모두 합쳐서 써야 하는 한글… 소리·뜻 함께 표현하는 멋진 글자죠

"끼토산~ 야끼토~ 를디어~ 냐느가~"

학교를 마치고 돌아오면서 친구들과 '산토끼' 노래 가사를 거꾸로 불렀어요. 할수록 재미있어서 집에 와서도 계속 불렀답니다.

"총깡 총깡 서면뛰 를디어 냐느가~"

그러자 누나가 귀를 틀어막으면서 빽 소리를 질렀어요. "아이 시끄러워! 노래도 못 부르는 애가 목청은 왜 그렇게 크니?" 미국에서 잠시 돌아온 삼촌 부부를 위해 과일과 식혜를 내오던 엄마는 웃으면서 말씀하셨어요. "그게 그렇게 재미있어? 하긴 엄마가 네 나이일 때도 똑같이 부르곤 했지."

옆에 있던 삼촌은 반갑다고 제 볼을 두 손으로 쥔 채 한참을 흔들었어요. 그리고는 씩 웃으면서 이렇게 물으셨어요. "'산토끼'를 거꾸로 하면 정말 '끼토산'이 될까?" 누나와 나는 삼촌이 도대체 무슨 말씀을 하려는 것인지 궁금해 물끄러미 바라보며 귀를 쫑긋 세웠어요.

"한글로 '산토끼'라고 써 놓고 그 순서를 뒤집으면 물론 '끼토산'이 되지. 하지만 '산토끼'라고 읽은 것을 녹음했다가 거꾸로 돌려 들어보면 '끼토산'이라는 소리가 나오지 않는단다."

우리는 눈이 휘둥그레져서 삼촌을 바라보았어요. 이번엔 엄마, 숙모도 궁금해하면서 삼촌의 입을 쳐다보셨지요. 삼촌은 종이와 연필을 꺼내 열심히 써 가면서 열띤 설명을 이어갔어요.

학교를 마치고 돌아오면서 친구들과 '산토끼' 노래 가사를 거꾸로 불렀어요. 할수록 재미있어서 집에 와서도 계속 불렀답니다.

"총깡 총깡 서면뛰 를디어 냐느가~"

그러자 누나가 귀를 틀어막으면서 빽 소리를 질렀어요. "아이 시끄러워! 노래도 못 부르는 애가 목청은 왜 그렇게 크니?" 미국에서 잠시 돌아온 삼촌 부부를 위해 과일과 식혜를 내오던 엄마는 웃으면서 말씀하셨어요. "그게 그렇게 재미있어? 하긴 엄마가 네 나이일 때도 똑같이 부르곤 했지."

옆에 있던 삼촌은 반갑다고 제 볼을 두 손으로 쥔 채 한참을 흔들었어요. 그리고는 씩 웃으면서 이렇게 물으셨어요. "'산토끼'를 거꾸로 하면 정말 '끼토산'이 될까?" 누나와 나는 삼촌이 도대체 무슨 말씀을 하려는 것인지 궁금해 물끄러미 바라보며 귀를 쫑긋 세웠어요.

"한글로 '산토끼'라고 써 놓고 그 순서를 뒤집으면 물론 '끼토산'이 되지. 하지만 '산토끼'라고 읽은 것을 녹음했다가 거꾸로 돌려 들어보면 '끼토산'이라는 소리가 나오지 않는단다."

우리는 눈이 휘둥그레져서 삼촌을 바라보았어요. 이번엔 엄마, 숙모도 궁금해하면서 삼촌의 입을 쳐다보셨지요. 삼촌은 종이와 연필을 꺼내 열심히 써 가면서 열띤 설명을 이어갔어요.

-

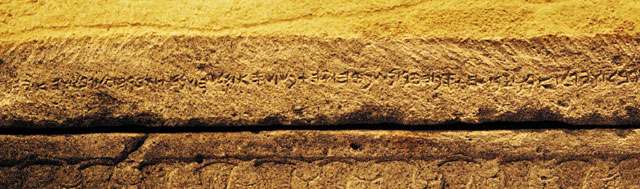

- ▲ 레바논에서 출토된 석관의 일부예요. 여기에 왕의 시체를 보관했지요. 알파벳의 기원이 된 페니키아 문자가 새겨져 있어요. /AFP

"이…, 꼬…, 트…, 낫?"

누나가 어렵게 발음하자 삼촌이 박수를 치셨어요.

"그래, 바로 그거야. '산토끼' 발음을 녹음해서 거꾸로 틀면 '끼토산'이 아니라 '이꼬트낫'이 된단다."

한글은 소리 나는 대로 적는 글자인데, 그 글자로 적은 단어를 거꾸로 읽는 것이 우리가 예상하는 발음과 다르다니 신기한 일이군요. 각각의 소리가 있는 자음과 모음을 따로 떼어 'ㅅㅏㄴ'이라 쓰지 않고 한데 합쳐서 '산'이라고 쓰기에 이런 현상이 나타나는 거래요. 자음과 모음을 풀어 쓰는 알파벳은 어떨까요? 영어로 토끼를 뜻하는 'rabbit(래빗)'을 거꾸로 쓰면 'tibbar'이고, 그 발음은 '티바'예요. 래빗이라고 읽은 것을 녹음해 거꾸로 틀면 발음이 '티바'로 같아요. 우리 한글의 경우와 다르지요?

"삼촌, 알파벳을 만든 사람들이 누군지 알아요?"

누나가 갑자기 묻자 삼촌은 "글쎄…, 그리스 사람들일까?" 하며 자신 없어 했어요.

누나는 두 팔을 허리에 얹고 잘난 척을 시작했죠. "흐흐, 삼촌도 모르시는 게 있네요. 페니키아 사람들이거든요! 아주 먼 옛날에 지금의 시리아에 살던 사람들이죠."

우리 가족이 시리아에 대해 얘기하다가 '중동(中東)'이란 말의 유래를 알게 된 다음부터 누나는 그 지역에 더욱 관심을 갖게 됐어요. 그래서 책을 찾아 읽다가, 아주 오래 전에 지금의 시리아와 레바논 땅에 살면서 지중해 무역을 하던 페니키아 사람들이 처음으로 알파벳을 만들었다는 사실을 알게 된 거죠.

페니키아인이 발명한 알파벳은 지중해를 따라 그리스와 로마 등으로 전해져 나중에는 유럽 전체로 퍼져 나갔어요. 그리스 알파벳은 러시아를 비롯한 동유럽에 영향을 주었고, 로마 알파벳은 서유럽에 영향을 끼쳤어요. 꼬불꼬불하게 생겨서 마치 그림처럼 보이는 아라비아 문자나 이란 문자도 사실은 알파벳이 변형된 거라고 해요. 오늘날에는 인도네시아처럼 아시아 국가들도 로마 알파벳으로 자기네 말을 표현하고 있어요.

-

- ▲ 페니키아 사람들이 살았던 레바논 지역의 유적지예요. 그들이 만든 문자가 발전을 거듭해 오늘날의 알파벳이 되었어요(왼쪽 사진). 고대 페니키아에서 돌로 만든 궤예요. 페니키아 문자가 기록되어 있지요(오른쪽 사진). /Corbis 토픽이미지·조선일보 DB

"그런데 세종대왕은 왜 한글을 알파벳처럼 풀어쓰지 않고 자음과 모음을 합쳐 쓰게 한 것일까요?"

국어 시간에 맞춤법 때문에 골치 아팠던 기억이 떠올라 삼촌께 질문했어요. 그러자 삼촌은 다시 종이에다 글씨를 써가며 친절하게 설명해 주셨답니다. "만약 '국어'를 소릿값이 있는 자음과 모음으로 풀어 쓴다고 해보자. 'ㄱㅜㄱㅓ'가 되겠지? 그러면 소리는 알 수 있어도 '국어'라고 쓸 때처럼 뜻이 바로 들어오지는 않잖아? 한글은 이처럼 소리와 뜻을 함께 표현할 수 있는 멋진 글자란다."

아, 정말 한글은 장점이 많은 문자로군요. 아무리 알파벳이 세계로 퍼져나가도 한글은 없어지지 않을 게 분명해요. 저는 결심했답니다. 앞으로 맞춤법 공부 열심히 해서 한글을 더욱 발전시키겠다고 말이죠.