생각이 자라는 어린이

찰떡같은 사이…

떡 만들다가 나온 말이래요

입력 : 2013.09.12 08:59

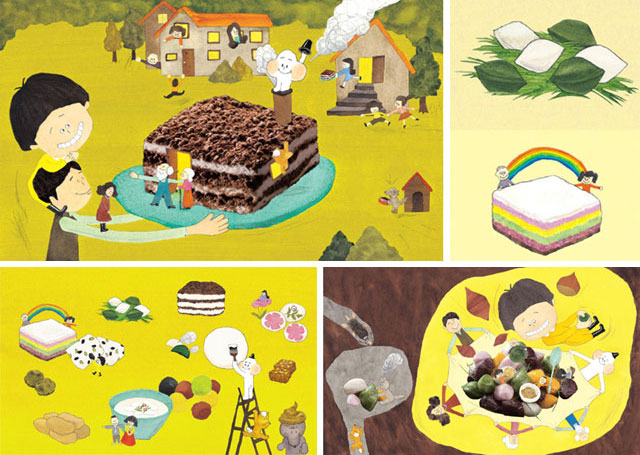

떡, 떡, 떡 자로 끝나는 떡은 콩떡 찰떡 쑥떡 개떡 시루떡 가래떡! 여러분은 '떡'하면 어떤 떡이 생각나나요? 곧 돌아올 추석에 먹을 송편도 있고, 인절미, 경단, 콩설기, 백설기, 쑥절편, 개피떡…. 참 많아요.

옛날부터 우리나라 사람들은 떡을 참 좋아했어요. 맛도 좋지만, 말랑말랑 쫀득쫀득한 게 우리 마음과 꽤 닮았지요. 쌀은 가루일 때는 흩어지지만, 떡이 되면 쫀득쫀득하니 모여요. 딱딱하지 않고 말랑말랑해서 밤, 콩, 팥 등 어떤 소든 품을 수 있어요. 떡은 마치 흩어져 살다가도 명절이나 특별한 날이면 한데 모이는 우리 모습과 참 닮았어요. 또 기쁜 일이든 힘든 일이든, 어떤 일이라도 함께 받아들여 나누는 우리 마음과도 닮았네요.

그런 까닭에 옛날부터 떡은 말하지 않고도 마음을 전하는 음식이었어요. 떡을 받으면 전해 주는 사람의 마음이 전해졌고, '지금 그 집에 어떤 일이 있구나!' 머릿속에 그 집 이야기가 그려졌지요. 옛날부터 이사하면 새 이웃에게 설레는 마음을 담아 팥 시루떡을 돌렸어요. 팥 시루떡을 받으면 '아, 오늘 이사 온 사람들이구나.' '새 동네가 낯설 테니까 정답게 지내야겠네.' '지금 한창 이삿짐 정리하고 바쁠 텐데, 도와줄 일은 없을까?' 마음을 썼어요. 굳이 떡 주는 사람이 이런저런 말을 안 해도, 어떤 마음인지 서로 통했지요. 팥 시루떡을 통해 이심전심! 나눠 먹는 사이에 정이 쌓였어요.

옛날부터 우리나라 사람들은 떡을 참 좋아했어요. 맛도 좋지만, 말랑말랑 쫀득쫀득한 게 우리 마음과 꽤 닮았지요. 쌀은 가루일 때는 흩어지지만, 떡이 되면 쫀득쫀득하니 모여요. 딱딱하지 않고 말랑말랑해서 밤, 콩, 팥 등 어떤 소든 품을 수 있어요. 떡은 마치 흩어져 살다가도 명절이나 특별한 날이면 한데 모이는 우리 모습과 참 닮았어요. 또 기쁜 일이든 힘든 일이든, 어떤 일이라도 함께 받아들여 나누는 우리 마음과도 닮았네요.

그런 까닭에 옛날부터 떡은 말하지 않고도 마음을 전하는 음식이었어요. 떡을 받으면 전해 주는 사람의 마음이 전해졌고, '지금 그 집에 어떤 일이 있구나!' 머릿속에 그 집 이야기가 그려졌지요. 옛날부터 이사하면 새 이웃에게 설레는 마음을 담아 팥 시루떡을 돌렸어요. 팥 시루떡을 받으면 '아, 오늘 이사 온 사람들이구나.' '새 동네가 낯설 테니까 정답게 지내야겠네.' '지금 한창 이삿짐 정리하고 바쁠 텐데, 도와줄 일은 없을까?' 마음을 썼어요. 굳이 떡 주는 사람이 이런저런 말을 안 해도, 어떤 마음인지 서로 통했지요. 팥 시루떡을 통해 이심전심! 나눠 먹는 사이에 정이 쌓였어요.

-

- ▲ /웅진주니어 '찰떡 콩떡 수수께끼떡'

떡은 여럿이 만들어 두루 나눠 먹다 보니, 늘 북적북적 많은 사람 속에서 재미난 말을 만들어 냈어요. '너랑 나랑은 찰떡같은 사이'처럼 '찰떡같다'라는 말도 떡 만드는 과정에서 만들어졌어요. 찹쌀로 찐 찰떡 '인절미'를 만들려면 안반에 찰떡을 놓고 떡메로 쿵쿵 쳐야 하는데, 그때마다 찰떡이 떨어질 듯 말 듯 늘어났다가는 찰떡 달라붙어요. 그걸 보고 언제나 딱 달라붙어 친하게 지내는 친구 사이를 찰떡같은 사이라고 불렀다고 해요.

[부모님께]

올 추석에 온 가족이 모여 송편을 빚을 때 떡 만드는 과정을 재미난 말놀이로 만들어 보면 어떨까요? 자녀들과 함께 둘러앉아 오랜 시간 걸려 떡을 만들어야 하니, 지루하지 않게 떡 수수께끼를 내 보세요.

“밤톨만 한 떡 반죽을 동글동글 굴려 푹 파니, 손가락 우물! 고 우물에 맛난 소를 쏙 품고, 까슬까슬 솔잎 침대에 쓱 누운 떡은 무슨 떡일까요? 그렇지, 송편이야!” 송편을 함께 만들며 재미있는 말놀이로 들려 준다면 어린이에게도 기억에 남는 추석이 될 거예요.